Paul Delforge – Institut Destrée - Sofam

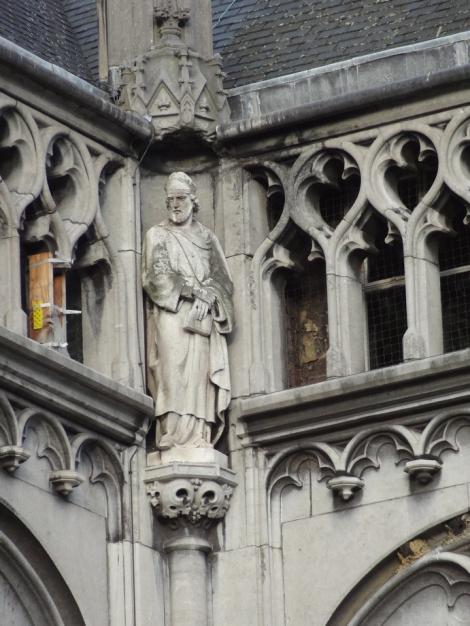

Statue Éracle

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle d’Eracle est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Michel Decoux (1837-1924) va réaliser trois des 42 statues, dont celle de Notger et celle d’Éracle. Considéré comme un sculpteur animalier, Decoux est surtout connu pour la réalisation de groupes de scènes de chasse, et s’est spécialisé dans les animaux sauvages (éléphants, panthères, etc.). Influencé par le cubisme et s’inscrivant dans le courant art déco, aimant travailler le bronze, Michel Decoux avait signé toute autre chose sur le chantier de Liège : c’est dans la pierre que, de manière fort classique, il avait tenté de rendre la personnalité d’Éracle (c. 925-971), le prédécesseur de Notger à la tête du diocèse de Liège.

Ancien prévôt de l’église de Bonn, membre de l’archevêché de Cologne, disciple de Rathier, Éracle est nommé évêque de Liège en 959 ; il y remplace Baldéric Ier, en même temps qu’il se voit confier la direction de l’abbaye de Lobbes (959-960). Au service de l’empereur, il tente de renforcer à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel dans un diocèse réputé difficile. Évêque constructeur, il fera partager à Liège son goût pour les études, y favorisant le développement d’une véritable École liégeoise, la cité mosane devenant une sorte d’« l’Athènes du Nord », sous Notger, son successeur.

En représentant les bras d’Éracle se croisant à mi-corps, la main gauche tenant un livre fermé, Michel Decoux donne une allure sage et solennelle à l’évêque identifié par sa mitre et le drapé de son vêtement. Située sur la partie supérieure de la colonne de droite, sur la façade du marteau de gauche, du côté de la cour, la statue d’Éracle occupe une position originale, dans un angle intérieur, qui l’oblige à être seule dans son coin supérieur. L’inclinaison de la tête tend à montrer que l’évêque continue à veiller sur Liège.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 82

Hubert SILVESTRE, dans Biographie nationale, t. XLIV, col. 446-459

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 332

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Place Saint-Lambert 18A

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste GOSSEC François-Joseph

Buste de Joseph-François Gossec sur une fontaine ; 9 septembre 1877

Réalisé par Pierre-Joseph Feyens.

Située au centre du petit village de Vergnies, une fontaine publique en pierre est surmontée par le buste en bronze d’un enfant du pays qui s’est rendu célèbre à Paris. Né à Vergnies, François-Joseph Gossec (1734-1829) a en effet inscrit son nom dans l’histoire de la musique française du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Enfant de chœur de grand talent qui joue aussi du violon, il a été incité à poursuivre sa jeune carrière à Paris : violoniste d’abord (1751), directeur d’orchestre ensuite (1758), il compose en 1760 la Grande Messe des morts (Missa pro defunctis) qui assure sa notoriété. Les symphonies qu’il compose ensuite, de même que ses opéras ou ses diverses fonctions de direction musicale lui valent d’être nommé Directeur de la nouvelle École royale de Chant et de Déclamation (1784). Lors des événements de 1789, Fr-J. Gossec devient un ardent propagandiste des idées nouvelles et s’impose comme « musicien officiel de la Révolution » : en 1792, il contribue à la première orchestration de La Marseillaise et répond à de nombreuses commandes des autorités françaises. Parfois considéré comme l’inventeur de la musique démocratique et comme le fondateur de l’art choral populaire, il a contribué à l’installation du Conservatoire national de Musique de Paris qu’il dirige après y avoir enseigné. Inhumé au cimetière du Père-Lachaise, il repose près de la tombe de son ami Grétry.

Une telle figure ne pouvait rester ignorée dans son village natal. Un Comité est mis en place à la fin des années 1870, au sein duquel Clément Lyon joue le rôle d’animateur. C’est le vicomte Van Lempoel qui offre le monument à la commune de Vergnies comme l’indique l’inscription située à l’arrière du socle :

MONUMENT

Offert à la Commune

par

Monsieur le Vicomte Van Lempoel

SON BOURGMESTRE

ANCIEN SENATEUR

INAUGURÉ

LE 9 SEPTEMBRE

1877

C’est le sculpteur Pierre-Joseph Feyens (1787 ou 1789-1854) qui signe le buste de Gossec, mais il n’est pas l’auteur de la fontaine. Originaire de Turnhout, formé à l’Académie d’Anvers avant de rejoindre celle de Bruxelles où il reçoit l’enseignement de Godecharle, P-J. Feyens s’est très vite orienté vers la réalisation de bustes et a récolté ses premières récompenses. Alternant les genres et les sujets, il ne trouve pas à s’épanouir à Bruxelles et part pour Paris où il séjourne pendant près de quinze ans (1819-1833). Il répond à des commandes officielles (notamment sur l’Arc de Triomphe) sans rencontrer le succès espéré. De retour à Bru

xelles désargenté, il survit tant bien que mal, réalisant des œuvres d’inspiration mythologique ou religieuse. En 1845, il signe notamment le buste de Gossec ; un exemplaire se trouve au Palais des Académies à Bruxelles, tandis qu’un autre, en bronze, couronne la fontaine publique de Vergnies.

L’inauguration du monument fut marquée par des circonstances non souhaitées par les organisateurs. Certes la foule était nombreuse et les fanfares locales avaient fait le déplacement ; mais les représentants officiels des Conservatoires de Bruxelles et de Paris brillèrent par leur absence. D’autre part, les représentants du gouvernement n’étaient pas invités dans la mesure où ils n’avaient accordé aucun subside au Comité Gossec. Enfin, les conditions climatiques ne laissèrent pas les discours se terminer. Un orage dispersa tous les participants et la fête populaire en fut affectée. Depuis lors, quel que soit le temps, le mémorial entretient le souvenir du musicien dans son village natal. En 1989, Gossec servit de prétexte à une commémoration spéciale du bicentenaire de la Révolution par les autorités locales.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Walter THIBAUT, François-Joseph Gossec, Charleroi, Institut Destrée, 1970, coll. Figures de Wallonie

Alain JACOBS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 395-396

La Vie wallonne, II, 1955, n°270, p. 101-102

Joseph HARDY, Chroniques carolorégiennes inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi, éditions Collins, (circa 1944), p. 53-56

André WILLIOT PARMENTIER, Le Citoyen Gossec. Héraut wallon de la Révolution française, (préface de Valmy Féaux), Charleroi, éd. Bonivert, 1990

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 568

place et rue Gossec

6640 Vergnies

Paul Delforge

© Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

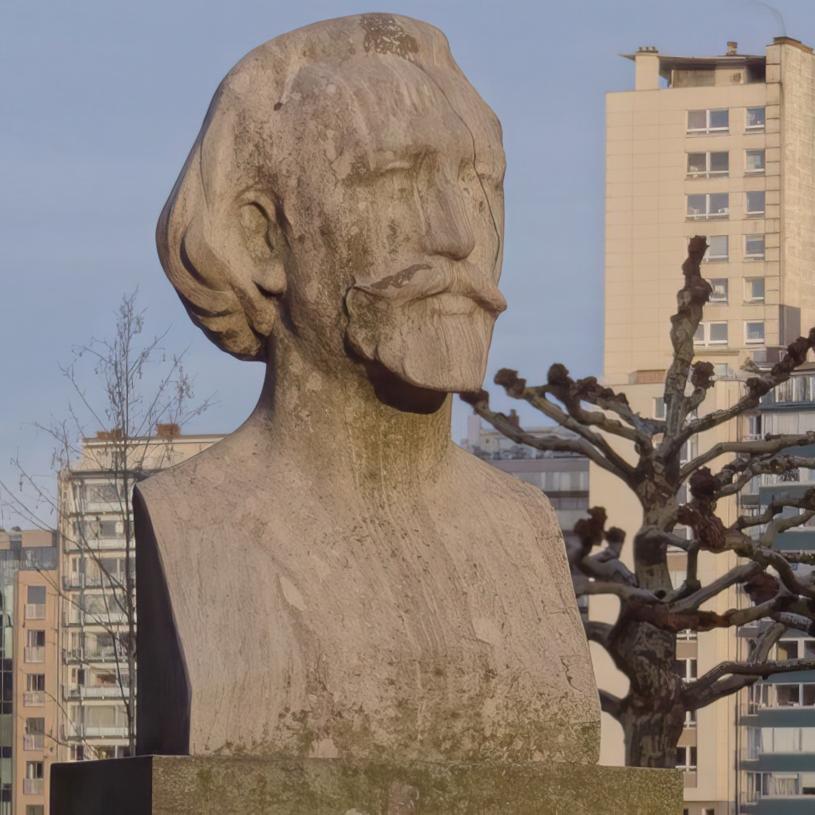

Buste Godefroid KURTH

Buste à la mémoire de Godefroid Kurth, réalisé par Jenny Lorrain, 28 septembre 1947.

Dans la cour du Musée archéologique luxembourgeois, à Arlon, se dresse un buste dédié à Godefroid Kurth (1847-1916). Il a été inauguré le 28 septembre 1947 pour marquer le centième anniversaire de la naissance de l’historien originaire du sud de la Wallonie. L’événement est aussi destiné à témoigner le soutien de l’ensemble des autorités, politiques et scientifique, à la démarche entreprise de longue date par l’Institut archéologique du Luxembourg qui fête alors les cent ans de la création de ce qui s’appelait alors la Société archéologique de la province de Luxembourg.

Constitué en société privée depuis 1862 moment où la Société devient Institut…, devenu asbl en 1928, l’Institut s’est installé, à partir de 1934, dans les bâtiments de l’ancienne maison communale, mis à sa disposition par la ville. Grâce au dévouement de ses membres, un Musée est ouvert en 1936. Deux ans plus tard, sous le patronage de l’Académie luxembourgeoise, se constitue un Comité destiné à honorer Godefroid Kurth dans sa ville natale. La direction de ce comité est confiée à A. Bertrangs, par ailleurs président de l’Institut archéologique d’Arlon : la souscription publique et les projets de monument sont cependant interrompus par la Seconde Guerre mondiale.

Après la Libération, le Comité Godefroid Kurth et l’Institut archéologique unissent leurs efforts pour monter un projet commun en dépit de la violente polémique qui opposa l’historien à l’Institut en 1900, le professeur liégeois donnant d’ailleurs à l’époque sa démission de la société luxembourgeoise. Prenant le prétexte de commémorer le centième anniversaire de la naissance de Godefroid Kurth à Arlon (11 mai 1847) et les cent ans de l’Institut, la cérémonie qui se déroule conjointement autour de G. Kurth et du Musée est l’occasion de réaffirmer la dynamique culturelle menée dans le sud de la province du Luxembourg. C’est le « Comité Godefroid Kurth » qui a pris l’initiative du buste.

Pour l’occasion, une cinquantaine de représentants des grandes institutions scientifiques et des sociétés savantes du pays se sont réunis à Arlon, autour des ministres belge et grand-ducal de l’Instruction publique ; les discours furent l’occasion de rappeler la part importante prise aux travaux de l’Académie royale de Belgique et de la Commission royale d’Histoire par le savant, le biographe de Clovis, le chroniqueur de la Cité de Liège au moyen âge, l’érudit des Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert, le critique pénétrant des Études franques et le toponymiste des Origines de la frontière linguistique. Hommage est aussi rendu au Luxembourgeois si attaché à sa terre natale et si fier d’elle ; il fut rappelé aussi l’engagement politico-religieux de Godefroid Kurth, chrétien engagé dans la cité, auteur des Origines de la civilisation moderne et apôtre hardi du mouvement ouvrier. Professeur à l’Université de Liège, créateur des premiers séminaires d’histoire et maître d’Henri Pirenne, G. Kurth a laissé une œuvre considérable, appliquant strictement la critique historique à l’égard des écrits de ses prédécesseurs.

Le buste en bronze est une reproduction de celui qu’avait réalisé dans le marbre le sculpteur Jenny Lorrain (1867-1943) à la demande de l’Université de Liège, dans l’Entre-deux-Guerres. Rien ne prédestinait l’artiste à la sculpture. En effet, à ses débuts, la jeune fille s’était orientée vers la musique, recevant une forte formation de violoniste. Mais un buste exposé à Verviers (1885) est remarqué par Hippolyte Leroy qui se charge de sa formation dans son atelier à Gand (1891). Rare femme à exercer dans l’art des sculpteurs et des médailleurs, Jenny Lorrain poursuit sa formation à Paris, à l’Académie Jullian (1891-1896), tout en fréquentant de nombreux ateliers et en suivant des cours de médecine afin de mieux appréhender l’anatomie humaine. Présente dans de nombreux Salons, elle se spécialise dans les médailles et les bustes.

Sources

Léopold GENICOT, Commémoration Godefroid Kurth à Arlon, dans Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1946, t. 25, 3-4, p. 946-947

La Vie wallonne, 15 décembre 1938, CCXX, p. 100

La Vie wallonne, 1948, II, n°242, p. 135-137

Paul GÉRIN, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 8, p. 212-219

Louis LEFEBVRE, Le musée luxembourgeois, Bruxelles, Crédit communal, 1990, coll. Musea Nostra

L. HISETTE, Jenny Lorrain, dans Le Pays gaumais, 1945-46, p. 80-88

Gaston HEUX, Le Sculpteur Jenny Lorrain, Bruxelles, éd. Savoir et Beauté, 1927, p. 3-10

Hélène VAN HOVE, Le sculpteur Jenny Lorrain, dans Scarabée, revue mensuelle Littéraire - artistique - Scientifique - Mondaine, Bruxelles, 6e année, mai 1937

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 94

Marjan STERCKX, Parcours de sculptrices entre Belgique et France. Présence et réception, p. 18, dans Journée d’études, Lille, IRHIS, Lille III

Rue des Martyrs 13

6700 Arlon

Cour du Musée archéologique luxembourgeois

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Fontaine MASSON Arthur

À Treignes, dont il fut le bourgmestre selon son père spirituel Arthur Masson (1896-1970), Toine Culot est une personnalité que chaque habitant honore, au point de lui rendre une sorte de culte prenant des formes les plus diverses : musée, rue, parcours spectacle, secteur Horeca, fontaine. Tout évoque le personnage imaginé peu avant la Seconde Guerre mondiale par un professeur de l’Athénée puis de l’École normale de Nivelles.

En 1938, le truculent personnage apparaissait sous un titre peu flatteur : obèse ardennais ; mais ses aventures dans « la tourmente » confortent l’impression du lecteur de partager un morceau de l’existence de ce personnage qui lui ressemble. Sous la plume de l’écrivain, Toine Culot évolue dans un milieu fait de gens simples, dans la vallée du Viroin, et, dans un récit en français, recourt volontiers à des expressions wallonnes au suc intraduisible. Pleine d’une drôlerie populaire, piquante et de bon goût, la saga de Toine Culot se poursuit après la Libération. Il devient alors le maire de Trignolles (Treignes) et gravite autour de lui tout un petit monde qui est à la Wallonie ce que sont à Marseille Fanny, César, Marius ou Topaze : Tchouf-Tchouf, le médecin, Adhémar Pestiaux, le droguiste, l’Abbé Hautecoeur ou encore T. Déome.

C’est toute cette atmosphère qui est rendue par la fontaine construite sur la place de Treignes, face à l’espace muséal (inauguré en mai 1999). Réalisé par la commune et le Ministère wallon de l’Équipement, l’ensemble de l’aménagement est l’œuvre de la société Agua, tandis que Claude Rahir est le sculpteur qui a conçu la fontaine et réalisé les sculptures en bronze qui la bordent (fonderie van Ransbeeck). Ayant retenu trois des personnages d’Arthur Masson parmi les centaines qu’il créa, à savoir Toine Culot et T. Déome qui discutent pendant que Hilda vient puiser de l’eau, Rahir illustre ainsi une scène de la vie rurale tout en rendant hommage à l’écrivain et à ses « héros ». En pierre bleue et de forme arrondie, la fontaine est conçue de manière à permettre au « visiteur » de partager un moment en compagnie des personnages : s’asseoir à côté du maïeur et poser pour la photo ; voire, pour les enfants, jouer avec les statues dont la taille correspond à celle « d’adultes réels ».

Le projet général d’aménagement de l’espace public de Treignes remonte à 1996, année où avait été célébré le centième anniversaire de la naissance d’Arthur Masson. Deux ans plus tard, dans le cadre des fêtes de Wallonie, le ministre wallon des Travaux publics, Michel Lebrun, procède à son inauguration.

Originaire de Verviers, Claude Rahir (1937-2007) avait exercé comme instituteur primaire avant de s’orienter vers une carrière artistique, dont la reconnaissance est internationale. Se formant à la peinture à Liège, à la sculpture à Louvain et à la mosaïque à Ravenne, il va réaliser « des peintures monumentales, des mosaïques murales, des bas-reliefs en galets et pierres naturelles, des sculptures, des décorations de jardins, de parcs, de fontaines et même d'une grand-rue et d'un centre commercial au Japon » (Moreau). Ayant installé son atelier à Nobelais au début des années 1960, l’artiste pose ses pinceaux aussi bien en Jamaïque (une fresque murale à l’Université de Kingston) que sur les murs de Louvain-la-Neuve, en Guyane française, comme au Japon, en Corée ou à Yurac Ckasa, dans les Andes boliviennes, où une fresque colorée, La distribution des pains, orne les murs de l'église. Animateur de la Fête des artistes de la Saint-Martin à Tourinnes, Rahir est au cœur de la 42e édition, en novembre 2007, qui constitue en quelque sorte une rétrospective de l’artiste.

Sources

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Catherine Moreau, Le Soir, 16 février 2007

- http://clauderahir.phpnet.org/index.htm

- Robert BRONCHART, Arthur Masson ou le plaisir du partage (1896-1970), Charleroi, Institut Destrée, 1999

- Paul DELFORGE, Cent Wallons du Siècle, Liège, 1995

- A. DULIÈRE, Biographie nationale, 1977-1978, t. 40, col. 627-632

- Marcel LOBET, Arthur Masson ou la richesse du cœur, Charleroi, Institut Destrée, 1971

Rue E; Defraire 29

5670 Treignes

Inaugurée le 27 septembre 1998

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Pépin de Herstal, sur le monument Charlemagne à Liège

Professeur à l’Académie de Bruxelles, le sculpteur liégeois Louis Jehotte (1804-1884) a offert ses services à sa ville natale, dès 1855, pour élever sur la place Saint-Lambert une statue équestre de Charlemagne. S’inscrivant dans un mouvement typique du XIXe siècle visant à honorer les « gloires nationales belges », cette proposition a embarrassé les autorités liégeoises tant en raison de la question non résolue à l’époque du lieu de naissance de Charlemagne, que par l’insistance du sculpteur d’installer son œuvre sur la place Saint-Lambert.

Au milieu du XIXe siècle, la question du lieu de naissance de Charlemagne n’est pas réglée : Belgique, France, Allemagne ? Elle reste d’ailleurs discutée encore aujourd’hui. Cependant, en dépit des protestations de Jehotte, l’emplacement qui est finalement choisi est le boulevard d’Avroy. C’est là que le monument est inauguré le 26 juillet 1868.

Contrairement à l’impression que pourrait donner une vision lointaine de l’impressionnante statue équestre, Charlemagne n’est pas le seul à être honoré. Jehotte associe toute « sa famille » – du moins six de ses ascendants les plus illustres –, par une représentation en bas-relief sur le large socle de style romano-byzantin, par ailleurs ornés de motifs végétaux et de médaillons historiés alternant avec des têtes de lion. Dans les six niches à arcades en plein cintre, que séparent des colonnes ornées de l’aigle impérial, on rencontre Begge, Charles Martel, Bertrade, Pépin de Landen, Pépin le Bref et Pépin de Herstal, le premier de la dynastie des Pippinides.

La famille des Pippinides

Propriétaire d’un patrimoine s’étendant principalement autour de Liège et en Ardenne, la famille des Pippinides s’étend, par mariages, aux régions de Metz et de Verdun, avant que Pépin II de Herstal (circa 645 – Jupille 714) ne réussisse à dominer toute l’Austrasie et à jouer un rôle important en Neustrie (687-710). Par la conquête de la Frise cisrhénane, Pépin II s’assure le contrôle de l’embouchure du Rhin et de la Meuse. En favorisant la christianisation des territoires conquis, il inaugure également une politique qui renforce sa propre autorité, la hiérarchie ecclésiastique établie lui étant en principe fidèle : le refus de l’évêque Lambert de célébrer le deuxième mariage de Pépin II de Herstal se soldera par l’assassinat de l’évêque de Tongres-Maastricht… Petit-fils de Pépin Ier, maire des deux palais, celui d’Austrasie et de Neustrie, Pépin II exerce aussi un ascendant certain sur les très jeunes rois mérovingiens qu’il fait et défait selon ses intérêts ; il devient de facto le détenteur de l’autorité royale.

Les descendants de Pépin II (Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne) finiront par écarter les faibles rois et à prendre définitivement leur place, mettant un terme à la dynastie des Mérovingiens. C’est ce fils de Begge, par ailleurs arrière-grand-père de Charlemagne, que Jehotte représente.

Le sculpteur Louis Jehotte

Formé à l’Académie de Liège, Louis Jehotte a bénéficié d’une bourse de la Fondation Darchis dans sa jeunesse, et a fait le voyage en Italie (Florence et Rome). Ami d’Eugène Simonis, il est, comme lui, élève de Mathieu Kessels à Rome (en 1823), avant de séjourner à Paris (1830) et à Copenhague où il fréquente l’atelier de Thorwaldsen (1831).

Nommé professeur de sculpture à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles en 1835, il y enseigne seul cette matière pendant 27 ans (1835-1863), influençant considérablement plusieurs générations d’artistes (Mélot, Bouré, Fiers, Meunier, Desenfans, etc.).

Préférant sculpter des sujets religieux, Jehotte se fait rare en monuments publics. Pourtant, c’est lui-même qui avance, en 1855, l’idée de Charlemagne, personnage auquel il consacre, avec son ami André Van Hasselt, une importante biographie résultant de 20 ans de recherches. Tenant particulièrement à ce monument, Jehotte a acquis un terrain à Bruxelles (rue de Pachéco), et c’est là qu’il exécute la fonte de cette œuvre colossale, pesant 10 tonnes.

En 1888, des vandales abîment trois des statues du piédestal, et un nouveau procès oppose la ville et le sculpteur, qui meurt sans que l’affaire soit réglée. À la veille de la Grande Guerre, la partie inférieure du socle est remplacée.

Au début du XXIe siècle, il a été procédé à une rénovation totale du monument qui a retrouvé des couleurs et un large espace de dégagement.

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, t. 1. La Sculpture belge, Bruxelles, CGER, 1990, p. 71 Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 460-461

Pierre COLMAN, Le site de la statue équestre de Charlemagne, dans Chroniques d’archéologie et d’histoire du pays de Liège, Liège, Institut archéologique liégeois, juillet-décembre 2004, n°7-8, tome II, p. 76-77

Alain DIERKENS, La statuaire publique, dans L’architecture, la sculpture et l’art des jardins à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1995, p. 246-250

Liège, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2004, p. 154

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, printemps 1970, p. 9-10

Pierre COLMAN, Le sculpteur Louis Jehotte, alias Jehotte (1803-1884) académicien comblé...d’avanies, Liège, 2010

http://www.sculpturepublique.be/4000/Jehotte-Charlemagne.htm

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 764

Alexia CREUSEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Boulevard d’Avroy

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

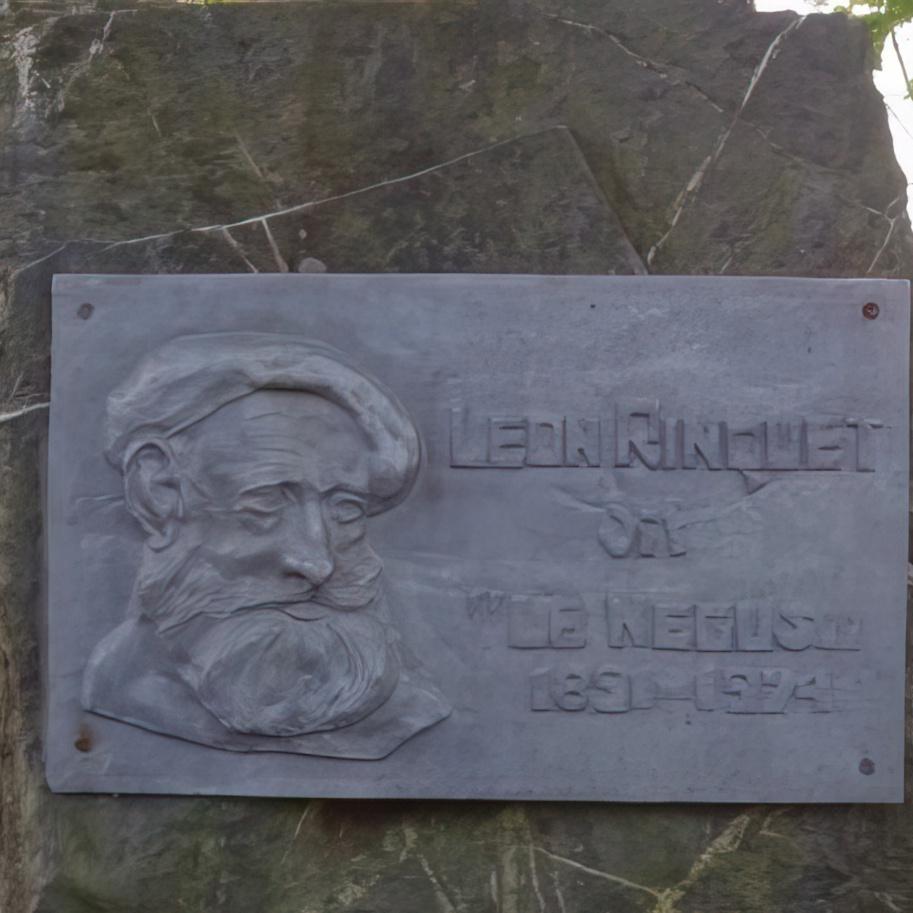

Stèle et bas-relief Léon RINQUET

Stèle et bas-relief Léon Rinquet, 1984

Réalisé par G. Leven

Située le long du chemin du Grand Biseû, à Hockai, face au cimetière, une stèle dédiée à Léon Rinquet, surnommé le Négus, rend hommage à une personnalité atypique des Hautes Fagnes. Le bas-relief a été réalisé en 1984, par G. Leven.

Docteur en Sciences physiques et mathématiques, Léon Rinquet (Liège 1891 – Xhoffraix 1974) est un professeur de mathématiques qui enseigne dans un athénée du Namurois lorsqu’il perd sa mère à l’entame des années 1930. Cette disparition le rend inconsolable, d’autant qu’il nourrit un profond ressentiment à l’égard du Ministère de l’Instruction publique qui, par une mutation, l’a éloigné de sa mère et l’a empêché de s’en occuper comme il le souhaitait. Fâché avec le monde qui l’entoure, Rinquet abandonne son métier et sa maison ; il a décidé de rechercher la solitude dans les Fagnes. En 1935, il arrive à Xhoffraix où il souhaite ouvrir un refuge pour les « vrais fagnards » et choisit d’acheter quatre hectares de landes et de l’installer sur « le Fraineu », entre la route de Hockai et le ru des « Trôs Marêts » d’où le panorama est inégalable.

En quelques mois, et malgré l’opposition des Amis de la Fagne qui craignaient la multiplication de tels projets, Rinquet construit une imposante cabane en bois, au toit de chaume, capable d’accueillir plusieurs hôtes, dans des conditions de vie consciemment « spartiates ». Le mauvais sort devait cependant s’acharner sur Rinquet : le 26 août 1937, la foudre s’abattait sur sa construction et la transformait en torchère, ruinant ses espoirs comme ses ressources. Néanmoins, il se remit à l’ouvrage et une cabane plus modeste était accessible quand survinrent les hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Prise pour cible par les Allemands opérant des manœuvres dans les territoires annexés, la cabane de Rinquet ne résiste pas. Rinquet est contraint de trouver refuge à Hockai. Après la Libération, délivrant des cours particuliers dans la région, Rinquet reconstruit un troisième abri, bien différent des deux premiers, car aménagé dans le sol et finalement à son seul usage. C’est la neige cette fois qui a raison de la résistance du toit… Surnommé le Négus notamment en raison de son faciès, Rinquet réintègre progressivement la société et fait partie intégrante de la communauté villageoise de Xhoffraix. Son itinéraire atypique a fait l’objet de diverses légendes et les médias se sont intéressés à son histoire.

Le souvenir du Négus reste à ce point vivant dans la région qu’un monument lui a été consacré. Sur une stèle en pierre assez rustique, un sobre et artistique bas-relief signé G. Leven, et datant de 1984, représente le facies du personnage avec l’indication :

LEON RINQUET

DIT

« LE NEGUS »

1891-1974

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (articles de (Vers) l’Avenir)

http://lunoveleup.e-monsite.com/pages/dans-la-region/les-hautes-fagnes.html

http://gite-ardennais.com/cabanedunegus.html

http://www.neve-trek.be/roadbook/roadbook1/test.html (s.v. juin 2014)

Chemin du Grand Biseû

Face au cimetière

4970 Hockai

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

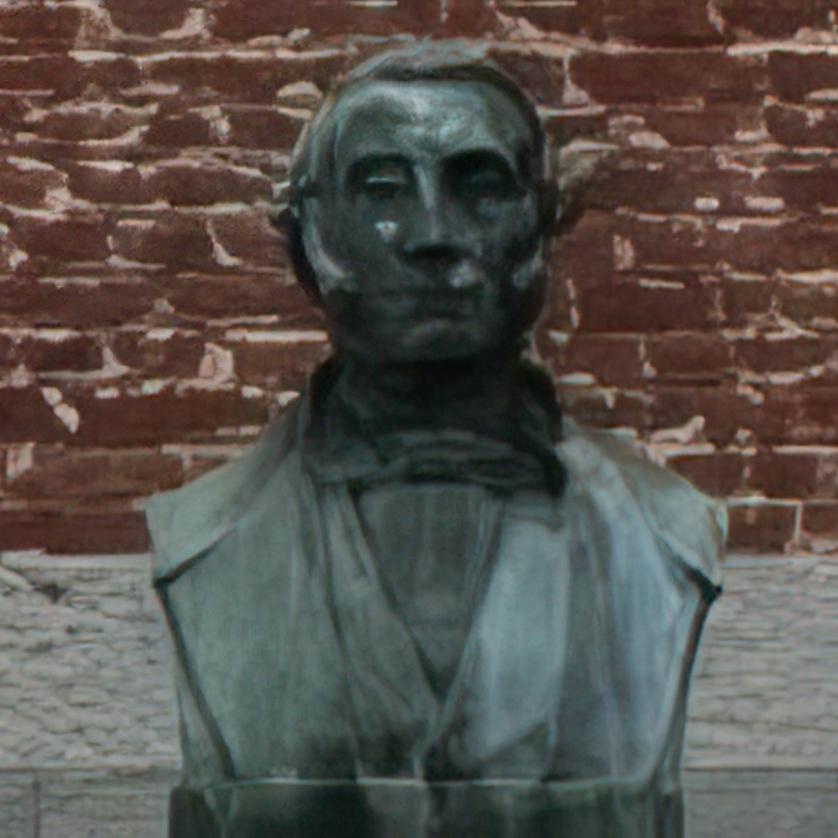

Buste César Thomson

Buste César Thomson, 17 juin 1939.

Réalisé par Louis Dupont.

Situé dans les jardins de la partie centrale du boulevard Piercot, au cœur de Liège, un buste en pierre calcaire de César Thomson rend hommage à l’illustre violoniste. Il a été réalisé sur le modèle du buste en marbre blanc de Louis Dupont inauguré le 17 juin 1939 : ce jour-là, le buste en marbre de Thomson rejoint notamment celui d’Eugène Ysaÿe au Conservatoire de Liège. Dans le même temps, une cérémonie est organisée par l’Union des professeurs du Conservatoire de Liège : cette Union avait en effet lancé la souscription publique et elle réunit à Liège tous les amis de César Thomson, venant d’Amérique et d’Europe, au moment où se tient également à la périphérie de la cité ardente l’Exposition internationale de l’Eau. En présence de l’échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Auguste Buisseret, entouré de Charles Radoux-Rogier (président du Comité organisateur), d’Edmond Glesener (directeur général des Beaux-Arts) et de Fernand Quinet, le directeur du Conservatoire, discours et concert sont au programme de cette journée où la ville de Liège rend officiellement hommage à l’un de ses enfants, dont les traits ont été figés dans le marbre par le statuaire Louis Dupont (1896-1967).

Natif de Waremme, élève d’Adrien de Witte, il a travaillé sur quelques bustes et bas-reliefs comme le bas-relief Hubert Stiernet (1925), le buste Jean Varin (1927), le médaillon Georges Antoine (1929) et surtout le buste Ysaÿe. Ceux qui l’ont choisi sont sûrs de son talent. N’a-t-il pas reçu une bourse du gouvernement (1921) et le Prix Trianon (1928) ? N’a-t-il pas été associé à Adelin Salle et à Robert Massart sur l’important chantier des bas-reliefs du Lycée de Waha (1937) ? Et alors que l’on inaugure le buste de César Thompson, Dupont était en train d’achever la réalisation du Métallurgiste du monument Albert Ier à l’île Monsin. De nombreuses autres commandes parviendront à l’artiste après la Seconde Guerre mondiale, principalement des bas-reliefs, avant que ne lui soient confiés le monument national de la Résistance (1955), puis les reliefs sur les bâtiments de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1958). Dessinateur, médailliste et statuaire, professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1967), Louis Dupont recevra en 1954 le Prix de Sculpture décerné par la province de Liège pour l’ensemble de son œuvre. Le buste de César Thomson figure parmi ses réussites. Il est posé sobrement sur un socle en pierre très simple où est gravé le seul nom César Thomson. Il s’agit d’un piédestal similaire à celui d’Eugène Ysaÿe.

Élève de Jacques Dupuis (1830-1870), ce virtuose, professeur de violon au Conservatoire de Liège, César Thomson (Liège 1855 – Bissone, Suisse, 1930) est l’un des maillons importants de l’École wallonne du violon dont François Prume, Henri Vieuxtemps et Eugène Ysaÿe sont les figures les plus connues. Enfant prodige, César Thomson cultive le don que la nature lui a offert auprès de Dupuis. Médaille de vermeil du Conservatoire de Liège (1869), il est plébiscité sur les scènes suisses, italiennes et allemandes, après avoir été acclamé partout où il se produisait en pays wallon. Quand César Thompson, Martin Marsick, Eugène Ysaÿe et Rodolphe Massart – génération dorée – se produisent ensemble sur une scène liégeoise, la quintessence de la musique est alors rassemblée pour le plus grand bonheur d’un public wallon composé de mélomanes avertis. Professeur au Conservatoire de Liège de 1882 à 1897, César Thomson quitte la cité ardente pour Bruxelles où il remplace Eugène Ysaÿe comme professeur au Conservatoire, avant de gagner les États-Unis après la Première Guerre mondiale. Soliste à Berlin (1879-1881), premier violon de son propre quatuor à cordes (1898), compositeur, Thomson s’est fait l’interprète d’œuvres méconnues de Paganini et a contribué à la revalorisation d’œuvres de l’école italienne.

Sources

Louis Dupont : exposition du 29 avril au 21 mai 1983, Liège, Province de Liège, Service des affaires culturelles, 1983

Salon de la libération : musée des beaux-arts, du 1er juin au 15 juillet 1946... (hommage à la résistance liégeoise) : la peinture française, de David à Picasso, art wallon contemporain, le peintre Jacques Ochs, les sculpteurs Louis Dupont, Robert Massart, Adelin Salle, Liège, imprimerie Bénard, 1946

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, été 1970, p. 6

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 532-533

http://www.sculpturepublique.be/4000/Dupont-CesarThomson.htm (s.v. juillet 2013)

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B177042&objnr=10152117 (s.v. juin 2014)

La Vie wallonne, 15 août 1939, CCXXVII, p. 333-336

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 187

Boulevard Piercot

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste d'Eugène-François de Dorlodot

Buste à la mémoire d’Eugène-François de Dorlodot, réalisé à l’initiative des autorités communales, 1872.

Dans la petite commune d’Acoz, fusionnée depuis 1976 pour former le grand Gerpinnes, un buste avait été érigé, en 1872, à côté de l’église, en l’honneur d’une personnalité marquante de l’entité : Eugène-François de Dorlodot (1783-1869).

Descendant de maîtres-verriers implantés à Charleroi depuis le XVIIe siècle, Eugène de Dorlodot s’oriente vers une activité sidérurgique après son mariage, en 1819, avec la fille d’un important maître de forges d’Acoz. Engagé dans cet autre métier du feu où les progrès techniques sont considérables, Eugène de Dorlodot fait venir un technicien d’Angleterre, Thomas Bonehill, qui va moderniser les forges d’Acoz dès 1825, et leur procurer un développement considérable (quatre hauts-fourneaux et deux laminoirs au milieu du XIXe siècle). À la tête de « l’établissement sidérurgique le plus considérable de tous ceux possédés dans l’arrondissement de Charleroi par un particulier », l’entrepreneur subit la crise de 1840 de plein fouet et installe un nouvel outil près de Maubeuge, de l’autre côté de la frontière (laminoir de Bois-le-Tilleul). Parallèlement, le patron d’industrie s’est vu confier les rênes de la commune d’Acoz dès les premiers jours de l’indépendance belge, en 1830. Il passe la main en 1858, mais il conserve encore jusqu’en 1863, le mandat de sénateur qu’il avait conquis en 1850, en tant que représentant du parti catholique, pour l’arrondissement de Charleroi.

C’est à leur premier maire que les habitants d’Acoz, soutenus par les autorités communales, rendent hommage en lui élevant un buste. Sur le socle, leurs motivations transparaissent à travers l’inscription qui dévoile le statut de celui qu’ils veulent honorer, à savoir le politique d’abord, l’industriel ensuite :

« premier bourgmestre d'Acoz

nommé par le gouvernement provisoire en 1830

industriel »

Sources

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 163-164

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999

Place communale

6280 Acoz

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Maurice DES OMBIAUX

Plaque commémorative sur la maison natale de Maurice des Ombiaux, réalisée par Jules Van der Stock, à l’initiative du Cercle des XV et de l’administration communale de Beauraing, 16 avril 1933.

Dès sa prime jeunesse, en raison d’un père employé de l’État qui l’affecte en différents endroits, Maurice Desombiaux (1868-1943) est un voyageur infatigable qui multiplie les rencontres et les amitiés. Né à Beauraing, il fait ses études à Charleroi où il rencontre le jeune Georges Destrée, le frère du futur ministre ; ensuite, c’est à Thuin qu’il achève ses humanités (1884). Sa curiosité a été attisée par ses changements de lieux et, alors qu’il s’engage sur la voie paternelle dans l’administration des Enregistrements et Domaines, il laisse son inspiration prendre la forme de contes, de drames, de romans, de nouvelles… S’inspirant des vieilles légendes locales qui lui ont été racontées dans sa prime jeunesse, il atteint aux sommets du roman naturaliste : Mihien d’Avène et surtout Le Maugré sont considérés par Lemonnier et Maeterlinck comme des chefs-d’œuvre.

Auteur très fécond, critique d’art, défenseur des artistes wallons, fondateurs des Amitiés françaises, il se retrouve dans le Cabinet du « premier ministre » de Broqueville, en charge de la propagande durant la Grande Guerre. Installé à Paris en 1921, il se passionne pour la critique gastronomique. Tout en affirmant son identité wallonne, il s’impose dans les milieux français où ses nombreux guides et articles lui valent le titre de « Cardinal du Bien manger ». Disposant d’un impressionnant réseau de relations, celui qui obtient en 1936 que son pseudonyme (des Ombiaux) soit reconnu comme patronyme fait l’objet de nombreux hommages qui sont autant d’occasion de faire la fête. Dans le même temps, les localités où il a vécu revendiquent cet honneur et multiplient les manifestations. Et des Ombiaux accepte volontiers la plupart des invitations qui lui sont adressées.

En 1932, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, le Comité namurois des Fêtes décerne sa Gaillarde d’Or à celui qu’elle nomme « le Mistral de Wallonie ». Piquée au vif, Beauraing, sa ville natale décide alors d’apposer une plaque sur la façade de la petite maison familiale. La rue de la Montagne est rebaptisée dans le même temps au nom de l’écrivain. Néanmoins, dans la « compétition » entre Beauraing et Thuin, c’est cette dernière localité qui prend l’ascendant ; Thuin avait fêté des Ombiaux et donné son nom à une rue dès 1931 ; la cité lui érigera encore un monument en mai 1938. Beauraing n’entrera pas dans la surenchère, se contentant de la plaque commémorative qui indique :

EN CETTE DEMEURE

EST NÉ LE 16 MARS 1868

MAURICE des OMBIAUX

PRINCE DES LETTRES DE WALLONIE

L’initiative en revient au Cercle des XV et à l’administration communale de Beauraing, ainsi que le précise la plaque commémorative en bronze, ornée d’une branche de laurier et de la mention de la date de l’inauguration, en l’occurrence « Pâques 1933 ». Créé pour défendre et illustrer l’Entre-Sambre et Meuse, l¬¬e Cercle des XV, présidé par M. L’Ecuyer Lambotte, avait invité les amis de l’écrivain et organisé le cortège qui traversa le village, la partie des discours (not. Alex Pasquier, Jules Sottiaux et de Warzée) et le banquet qui suivit. La partie musicale fut assurée par Jules Cognioul, Orsini Dewerpe et Bernard Baudé. Le jubilaire acheva son discours de remerciement au cri de « Vive Beauraing », « Vive la Wallonie », « Vive le Coq wallon ». Dans la presse, on relevait qu’il était « juste que le culte filial que des Ombiaux a voué à la Wallonie et qui s’est traduit par tant de pages et de pages intensément vivantes et ferventes, ait connu la douceur de cette récompense, par un beau dimanche de printemps, à l’ombre d’une maison où il ouvrit les yeux à la lumière » (Delchevalerie).

Réalisée en bronze et fondue grâcieusement par la Fonderie Cognioul de Marcinelle, la plaque est l’œuvre de Jules Van der Stock (1897-1944). Natif de Bruges, ce sculpteur fait sa carrière dans le pays de Charleroi après la Grande Guerre. Comme bon nombre de ses collègues, il partage ses activités entre des bustes et des monuments aux victimes de guerre. Il signe notamment un buste du roi Albert qui fait partie des collections de l’hôtel de ville de Charleroi. D’autres représentations de la famille royale constituent des références de ce sculpteur installé à Marcinelle. Proche des autorités politiques de Charleroi, ainsi que du monde de l’industrie et des artistes, Van der Stock bénéficie de commandes de bustes émanant de plusieurs bourgmestres et mandataires politiques (Hiernaux, Pastur, etc.). En 1933, il réalise la plaque Des Ombiaux et, l’année suivante, son Monument aux morts de Nalinnes commémore un accident de la mine. Médailleur, Van der Stock fait preuve d’une précision exceptionnelle dans ses réalisations. Influencé par l’Art Nouveau, il a reçu le Prix des artistes au Salon international de Paris avec une œuvre intitulée Guetteur. En 1931, il signe une plaque art nouveau exceptionnelle, à l’occasion du 25e anniversaire de l’Université du Travail ; sa représentation des quatre premiers directeurs (Paul Pastur, 1902 ; Alfred Langlois, 1902-1929 ; Omer Buysse, 1903-1913 ; Jules Hiernaux, 1914-) est particulièrement réussie. Cofondateur du Cercle artistique et littéraire de Charleroi (1921), il enseigne la sculpture à l’Université du Travail. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il ne lui survivra pas, partageant ainsi, mutatis mutandis, la fin de vie de Des Ombiaux.

Adulé de son vivant et en temps de paix, Maurice des Ombiaux connaît une fin de vie difficile. Réfugié à Rambouillet au lendemain de l’attaque allemande de mai 1940, il fait encore paraître quelques ouvrages (Saint-Landelin - 1941, Barbeau-sur-Meuse - 1943, La reine des gilles de Binche - 1943), avant que la maladie l’emporte, à Paris, le 21 mars 1943. En application des dispositions testamentaires, sa dépouille sera transférée au cimetière de Thuin, 12 ans plus tard, le 7 mai 1955 et il faudra attendre 1993 pour qu’une plaque rappelle, sur le tombeau familial, le nom de l’écrivain.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 478-479

Jean-Marie HOREMANS, Biographie nationale, 1973-1974, t. 38, col. 640-651, en particulier col. 649

Jean-Marie HOREMANS, Maurice Des Ombiaux. Prince des conteurs wallons, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

La Défense wallonne, n°5, 15 mai 1933, p. 6

René DEMEURE, Une vie en chansons. Jules Cognioul. Chantre de Wallonie. 1872-1954, Charleroi, [1963], p. 59 et 63

Charles DELCHEVALERIE, dans L’Action wallonne, n°6, 15 mai 1933, p. 4

Rue des Ombiaux 7-9

5570 Beauraing

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument César FRANCK

Si Jules Destrée et Albert Mockel n’ont de cesse de saluer le talent de César Franck (Liège 1822 – Paris 1890) et de son école, il apparaît de manière évidente que l’influence franckiste sur la musique ne survit pas à la Grande Guerre. Il n’en reste pas moins que le talent du musicien et du compositeur wallon a marqué le XIXe siècle qu’une compétition s’est installée entre Paris et Liège pour entretenir le souvenir de celui qui est né et s’est formé en pays wallon avant de connaître le succès dans la capitale française. Avec le décès du sculpteur Rulot en 1919, les espoirs d’un monument César Franck à Liège paraissent disparaître, même si le directeur du Conservatoire de Liège, Sylvain Dupuis, commence à faire connaître, par une série de conférences, le fruit d’une importante étude qu’il a consacrée à César Franck (1920-1921). À l’heure où Verviers célèbre avec faste le centième anniversaire de la naissance de Vieuxtemps, les forces vives liégeoises ne veulent pas manquer le rendez-vous important que constitue le 100e anniversaire de la naissance de leur compositeur (10 décembre 1822). Tandis que Sylvain Dupuis prépare une « Semaine musicale » où les œuvres maîtresses de César Franck seront interprétées, la Société des Amis de l’Art wallon que préside Jules Destrée, puis surtout la Section liégeoise des Amis de l’Art wallon qui s’est reconstituée en 1921, souhaitent concrétiser le projet qu’ils avaient lancé en 1913 déjà, à savoir ériger un monument digne du talent de César Franck et destiné à orner un des parcs publics de Liège. Le monument Rulot est définitivement enterré quand, au début de l’année 1922, le sculpteur Victor Rousseau accepte de se lancer dans l’aventure et entreprend de dessiner un nouveau et ambitieux mémorial.

Dans le même temps, à Paris, on se prépare aussi sérieusement à l’événement. Dans la capitale française s’est en effet constitué un comité de musiciens sous la direction de Henry Rabaud (directeur du conservatoire) désireux de commémorer le souvenir de César Franck et d’offrir à la ville de Liège un mémorial « en témoignage de l’admiration que la musique française a vouée au maître angélique ». Le statuaire lyonnais Fix-Masseau a été sollicité, lui qui avait déjà réalisé – à la demande de la ville de Liège – une figure décorative pour le monument français du cimetière de Robermont. Pour assurer le budget nécessaire, un concert spécial César Franck est organisé à l’Opéra de Paris, le 7 mars 1922, en présence de la reine Élisabeth et du président de la République.

En raison de la multiplication des initiatives, un Comité César Franck est mis en place, à Liège, afin de coordonner les initiatives. L’œuvre réalisée par Fix-Masseau est inaugurée le 25 novembre 1922, devant un parterre de personnalités, dont la reine et des ministres belges et français. Fix-Masseau a représenté un groupe de trois femmes, debout, qui chantent un chœur du maître. Sous ce trio, le socle est travaillé dans sa face avant pour faire apparaître le profil droit de César Franck sculpté dans la pierre. Une inscription précise : « Hommage de Paris où il a vécu à la ville de Liège où il est né ».

La sculpture de Fix-Masseau vient orner un espace du foyer du Conservatoire de Liège (l’actuel Foyer Ysaÿe de la Salle philharmonique). Placée sous le signe de la fraternité qui unit la France et la Belgique, en particulier la Wallonie, l’inauguration à Liège de l’œuvre de Fix-Masseau est l’occasion d’organiser plusieurs concerts, durant une mémorable « Semaine musicale ». Sylvain Dupuis les dirige, tandis que de plusieurs manifestations animent la cité liégeoise. Le succès est au rendez-vous, mais pour les promoteurs d’un monument public en l’honneur de César Franck, l’occasion est ratée. C’est en vain que la revue La Vie wallonne présente, en décembre 1922, plusieurs illustrations d’une maquette réalisée en plâtre par Victor Rousseau, même si elle précise que le monument serait installé place Émile Dupont et qu’une souscription publique est lancée. La critique juge le projet Rousseau trop ambitieux.

Bien que le « centenaire » soit passé, la Section liégeoise des Amis de l’Art wallon ne renonce pas au projet d’un monument Franck à installer dans un parc public de Liège. Elle offre 1.000 francs de récompense pour « la meilleure commémoration de César Franck », mais elle ne reçoit aucune proposition alternative. En 1925, le cercle décide par conséquent d’affecter la somme de la « récompense » au monument proposé par Victor Rousseau : elle se mobilise autour de l’objectif d’ériger ce monument à Liège, le premier de son programme. La souscription publique se solde par un échec. Hormis la plaque commémorative apposée sur sa maison natale, rue Saint-Pierre, en 1914, voire le buste signé Adelin Salle dans la salle des Pas Perdus de l’hôtel de ville de Liège, aucun monument public majeur « César Franck » ne semble devoir jamais voir le jour à Liège.

En 1972, comme l’ont fait remarquer certains critiques avec amertume (par ex. J. Servais), la ville de Liège reste muette ; aucune manifestation officielle n’est organisée pour le 150e anniversaire de la naissance de César Franck. Seules des initiatives privées (inscription des œuvres de Franck dans des programmes musicaux) fleurissent de manière éparse. Mais ce qui afflige le plus, à l’époque, le rédacteur en chef de la revue La Vie wallonne, c’est la tenue d’une exposition César Franck, lors du Festival des Flandres, au musée de Tongres, où le musicien est présenté « sans attache avec la musique française » et avec des racines limbourgeoises. Pourtant, en parcourant l’œuvre du sculpteur Marceau Gillard, on est frappé de constater l’existence d’un projet en terre cuite pour un monument César Franck datant de la fin des années 1950, ainsi qu’une terre cuite intitulée Adagio Allegro, semble-t-il de la même époque et toujours avec la même finalité.

La ville de Liège ne manque pas le rendez-vous de 1990, année César Franck, correspondant au centième anniversaire de la disparition de l’artiste. À l’initiative de la société belge César Franck, un copieux programme est mis au point coordonnant de multiples manifestations de mars à décembre, exposition, enregistrements, mais surtout concerts organisés dans plusieurs villes wallonnes ainsi qu’à Paris. C’est dans ce contexte qu’est inaugurée, le 27 mars 1990, la première stèle commémorative César Franck, dans sa ville natale, à l’angle de la rue de la Régence et de la rue de l’Université. Sollicitée dès 1989, la jeune sculptrice verviétoise Marianne Baibay s’est plongée dans la musique franckiste et a développé les thèmes « Mémoire et Musique » dans une œuvre originale, s’inspirant de la forme des tuyaux d’orgue et associant la pierre bleue et le cuivre, matériaux qui, avec le temps, « prennent (…) une patine, un aspect qui leurs confèrent à la fois stabilité, fragilité avec aussi un côté précieux, gardien de mémoire, pour la musique, les orgues, les tuyaux d’orgue, présents dans la production musicale de César Franck ». Parrainé par les services clubs liégeois Fifty One, Inner Wheel, Lion’s club, Rotary et Soroptimist (une plaque évoque leur soutien au pied du monument), le mémorial bénéficie aussi du soutien des carrières Julien des Avins en Condroz qui offre les pierres. En accord avec les autorités de la ville de Liège (l’échevin Firket) et les commerçants, les tailleurs de pierre de la ville de Liège mettent le monument en place dans les délais prévus : l’inauguration de la stèle, en présence de toutes les autorités liégeoises et de la reine Fabiola, marque le début de l’année Franck.

Ce que ni Joseph Rulot ni Victor Rousseau n’avaient réussi à accomplir, la professeur de Saint-Luc Liège l’a réussi. En signant cette œuvre, Marianne Baibay met en quelque sorte un terme à la « saga César Franck » qui agite plusieurs milieux culturels et artistiques liégeois depuis un siècle. Néanmoins, en 1990, un autre projet – semble-t-il porté par le professeur Minguet – visait à reproduire le médaillon de César Franck réalisé par l’illustre Rodin en 1891, et à placer cette reproduction quelque part à Liège. Déjà à l’époque, les difficultés et polémiques avaient été grandes autour de ce médaillon Franck par Rodin, à apposer sur le tombeau réalisé par Redon. S’il est encore présent (refonte réalisée en 1995) au cimetière Montparnasse, à Paris, ce médaillon n’est par contre jamais arrivé à Liège. L’œuvre de Marianne Baibay reste donc unique.

Plongée dans les milieux artistiques dès son plus jeune âge, elle a partagé comme son frère Jean-Paul, la passion de leur père, Gilbert Baibay, à la fois peintre et sculpteur. Entre 1968 et 1973, déjà, elle participe aux expositions de « L’atelier 11+ », projet mené par un père très soucieux de la formation des jeunes à la pratique artistique. Durant ses études à Saint-Luc (1976-1979), elle s’oriente davantage vers la sculpture dans l’atelier d’A. Courtois A. Blanck et G. Theymans. Nommée professeur à la fin des années 1980, elle se révèle à la fois peintre, dessinatrice et sculptrice, signant aussi bien des affiches, des pochettes de disques que des toiles ou des sculptures, d’inspiration personnelle ou sur commande. Après le mémorial César Franck, Marianne Baibay est notamment sollicitée pour le monument en hommage à Jacques Brel qui se situe au Mont des Arts à Bruxelles (2003).

Informations communiquées par Marianne Baibay (juin 2014)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Sylvain DUPUIS, Charles DELCHEVALERIE, César Franck : la leçon d’une œuvre et d’une vie : commémoration du centenaire de la naissance de César Franck né à Liège le 10 décembre 1822 mort à Paris le 9 novembre 1890, Liège, 1922

Alexia CREUSEN, sur http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album/584_franck.html (s.v. mai 2014)

Norbert DUFOURCQ, dans Biographie nationale, Bruxelles, t. 33, col. 322-335

Maurice EMMANUEL, César Franck, Paris, 1930. Coll. Les musiciens célèbres

César Franck. Correspondance réunie, annotée et présentée par Joël-Marie Fauquet, Sprimont, Mardaga, Conseil de la Musique de la Communauté française, 1999, coll. « Musique-Musicologie »

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 189

La Vie wallonne, 15 septembre 1920, I, p. 8-11, 38

La Vie wallonne, 15 août 1921, XII, p. 573 et ssv

La Vie wallonne, 15 octobre 1921, XIV, p. 93

La Vie wallonne, 15 mars 1922, XIX, p. 333

La Vie wallonne, 15 décembre 1922, XXVIII, p. 155-163 et 163-178

La Vie wallonne, 15 janvier 1923, 3e année, XXIX, p. 227-230

La Vie wallonne, IV, n°260, 1952, p. 305

La Vie wallonne, 1972, n°340, p. 338-339

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 51

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991, en particulier p. 102 et 114

Rue de la Régence

Rue de l’Université

(Angle)

4000 Liège

Paul Delforge