Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Stèle Paul FRANKINET

Pendant plusieurs années, l’architecte Paul Frankinet (1919 – 1999) a mené campagne contre la présence de campings installés de manière illégale sur le site de Frahan. Alors que le méandre formé par la Semois avait été relativement épargné par la présence humaine au cours du temps, l’implantation de deux campings au tournant des années 1960 et 1970 crée une situation nouvelle : le paysage naturel remarquable se trouve désormais envahi par des tentes, des voitures et des caravanes multicolores, sans oublier les baraques à frites, tandis que la vie traditionnelle du village est chamboulée par la présence massive et saisonnière des campeurs. Faisant valoir à la fois l’intérêt paysager, la préservation de la nature et le caractère illégal des exploitations, les Amis de la Terre se mobilisent autour de Paul Frankinet, leur représentant sur le terrain.

Architecte de formation et de profession, Frankinet a fait l’essentiel de sa carrière en Afrique ; s’il s’y est occupé de construire des maisons, il s’est surtout préoccupé de l’alphabétisation des populations. À la suite de l’indépendance du Congo en 1960, il est forcé de rentrer en Europe et choisit de s’installer à Rochehaut, en raison du cadre exceptionnel que lui offre le méandre de la Semois, à hauteur de Frahan. S’opposant au développement du tourisme de masse, Frankinet va, de manière plus générale, se préoccuper de conservation du patrimoine. Il était d’ailleurs membre de la Commission des Monuments et des Sites avant la régionalisation, il se préoccupe de la sauvegarde de la Lyresse et il contribue activement à la préservation du Couvent des Sépulcrines, au cœur de Bouillon, y rencontrant de vives oppositions, comme à Frahan.

En dépit des dispositions légales – des arrêtés d’interdiction de camping sont adoptés en 1972 ; le plan de secteur approuvé par la Région wallonne en 1984 classe le site en zone verte d’intérêt paysager ; le Conseil d’État valide le plan de secteur en 1987 contre le recours introduit par les propriétaires de camping –, la situation ne change pas sur le terrain ; avec l’aide des Amis de la Terre, Frankinet porte l’affaire en justice et, en juin 1989, le tribunal de Neufchâteau ordonne la cessation des activités et la remise du site dans son état d’origine, endéans une année. Ce succès fait l’objet d’un article dans le tout premier numéro (n°0) de la revue des ami(e)s de la Terre (août 1989). Alors que de nouvelles caravanes résidentielles sont installées, un véritable bras de fer oppose les parties en présence, créant l’agitation dans toute la région. Finalement, en septembre 1990, les campings illégaux sont définitivement fermés. Paul Frankinet a fini par remporter une vraie guerre d’usure, non sans que l’atelier de céramique de son épouse ne pâtisse de sa détermination. En janvier 1992, en effet, une intrusion nocturne se solde par la mise à sac de la poterie de la rue des Moissons, à Rochehaut. En février 1991, Frankinet avait été distingué par Inter-Environnement Wallonie qui, en lui décernant sa palme 1990 de l’environnement, entendait renforcer sa lutte contre l’installation des campings industriels dans les fonds de vallée et favoriser, sur les hauteurs, un tourisme respectueux de la nature et de ceux qui vivent en permanence à la campagne. Quant aux épicéas plantés dans les vallées, ils étaient aussi dans la ligne de mire de Frankinet d’IEW : dans les années 2000 plusieurs projets, soutenus par l’Europe et l’OWDR, rencontrent cette préoccupation. En 1997, à l’initiative du ministre-président Robert Collignon, le site de Frahan fait l’objet d’un arrêté de classement au Patrimoine majeur de Wallonie.

Quelques mois après le décès de Paul Frankinet est lancée l’idée d’élever un monument en mémoire de ce défenseur de l’environnement. Mais aucune autorisation n’est accordée par les autorités locales pour élever un monument privé sur une propriété communale (2000). Finalement, c’est en bord de trottoir, sur un terrain privé que, le 31 octobre 2004, en présence des responsables des Amis de la Terre-Belgique et du voisinage, une stèle est inaugurée,

A la mémoire

de

PAUL FRANKINET

1919 – 1999

Avec le soutien des AMIS de la TERRE

IL A SAUVEGARDÉ LE SITE DE

FRAHAN

Cette plaque en céramique est fixée sur la face avant d’une stèle rectangulaire formée de pierres de schiste de la région. Au sommet du monument qui ne dépasse pas le mètre de hauteur, se trouve un cadran solaire en bronze. Le cadran est l’œuvre de Laure Frankinet, la fille de Paul et de Denise Frankinet, cette dernière étant à l’initiative du monument et la créatrice tant de la stèle que de la céramique. Sculpteur, dessinatrice et pastelliste, Laure Frankinet (Stanleyville 1955 – Rochehaut 1998) s’est formée à La Cambre (auprès de Rik Poot) en choisissant la sculpture monumentale. Installée à Oisy, elle réalise, à partir du métal, des œuvres inspirées des femmes, des enfants ou des chevaux, pleines de fantaisie. Son travail s’apparente en quelque sorte à celui d’un artiste-forgeron ; en 1998, elle participe activement aux Eurofêtes, à Viroinval, au Trou du Diable et l’année suivante, ses œuvres font l’objet d’une exposition d’hommage. Denise Frankinet, pour sa part, elle aussi diplômée de La Cambre, est avant tout céramiste, même si elle signe de nombreuses aquarelles représentant… des paysages. En 2012, il fait paraître un roman, Le Requiem de Carlsbad qui porte aussi la signature de Paul Frankinet.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Soir (1989-1991 et 12 février 1991)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 588

http://www.molignee-ecologie.be/hommages/renee_christine_bequet/renee_christine_bequet.htm

http://www.molignee-ecologie.be/hommages/renee_christine_bequet/contenu.htm (s.v. avril 2015)

Rue des Moissons 17

6830 Frahan (Rochehaut)

Paul Delforge

Paul Delforge

Plaque Richard HEINTZ

Plaque commémorative Richard Heintz, réalisée à l’initiative du Comité des amis de Richard Heintz, 22 septembre 1935

C’est au bord de l’Ourthe, en mai 1929, que la mort vient surprendre Richard Heintz (1871-1929) alors qu’il recherche la meilleure lumière pour son prochain tableau. A-t-il glissé ? A-t-il été victime d’un malaise ou d’une congestion ? Il semble en tout cas que l’artiste est tombé dans la rivière, où il a été retrouvé sans vie. Au lendemain de sa brutale disparition, ses amis décident de former un comité pour mieux faire connaître son œuvre et lui rendre durablement hommage (1930). Une grande rétrospective est organisée à Liège à la fin du printemps 1931, avant que le comité n’inaugure, le 22 septembre 1935, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, une série de lieux de mémoire dont un monument dans le village de Sy-sur-l’Ourthe et une plaque commémorative apposée au bord de la rivière où il aimait se rendre et qui l’inspira dans nombre de ses tableaux.

Natif de Herstal, Richard Heintz avait fait ses premiers pas artistiques à l’Académie de Gand (1887), avant de parfaire sa formation à l’Académie de Liège (1888-1892). La Mer du Nord, l’Ardenne et l’Italie (où il séjourne de 1906 à 1912 grâce à une bourse de la Fondation Darchis) sont ses premiers modèles. Ses explorations lui permettent de découvrir les secrets des jeux de la lumière et il commence à créer ses propres couleurs. Considéré comme « impressionniste par sa recherche de la sensation du moment, il se distingue cependant des principaux représentants français par sa technique plus large et sa palette plus grasse et souvent plus sombre, ses bleus profonds notamment » (Parisse). Sa manière de peindre est aussi plus impulsive. S’il ne professe pas à l’Académie de Liège, Heintz est considéré comme un maître à peindre, et ses disciples sont nombreux. De tempérament solitaire, il trouve à Sy son paradis. Il y revient régulièrement et, pour s’en rapprocher encore davantage, décide d’habiter à Nassogne à partir de 1926.

Dans un premier temps, le Comité Richard Heintz (que préside Olympe Gilbart, aidé d’Armand Rassenfosse comme vice-président de Jules Bosmant comme secrétaire) envisage d’ériger un mémorial sur la Roche Noire. Pour des raisons techniques, le Comité décide que le monument sera installé dans le hameau de Sy, à hauteur de la route de Filot. Par contre, le « rocher du Sabot » est retenu pour qu’y soit apposée une plaque commémorative où sont gravés les mots suivants :

AU PIED DE CE ROCHER

RICHARD HEINTZ

LE MAÎTRE DE SY ET LE PEINTRE DE L’ARDENNE

EST MORT SUBITEMENT

– LE 26 MAI 1926 –

DANS SA CINQUANTE HUITIEME ANNÉE

Peut-être est-ce Adelin Salle, déjà sollicité pour réaliser la stèle en pierre bleue et le médaillon de la route Filot, qui a réalisé cette plaque. Les sources sont muettes sur la question.

Pour trouver le « rocher du Sabot », l’endroit où se situe la plaque, il faut emprunter la rive droite de l’Ourthe, en suivant le chemin de Sy. En venant de la gare de Sy, il faut traverser la rivière grâce à la passerelle métallique, passer sous la dite passerelle et marcher quelques dizaines de mètres avant d’apercevoir la plaque commémorative le long du chemin, sur le côté droit. C’est ce chemin qu’empruntèrent notamment en 1954 les nombreux invités au 25e anniversaire de sa disparition : un comité local avait donné rendez-vous pour des discours devant les deux monuments de Sy et organisé une exposition rétrospective dans un des hôtels de Sy.

Sources

La Vie wallonne, août 1929, CVII, p. 294-296 ; octobre 1931, CXXXV, p. 62-67 ; octobre 1935, CLXXXII, p. 59-62 ; IV, n°260, 1952, p. 305

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 148

Jacques PARISSE, Richard Heintz 1871-1929. L’Ardenne et l’Italie, Liège, éd. Mardaga, 2005

Liliane SABATINI, Le Musée de l’Art wallon, Bruxelles, 1988, collection Musea Nostra

W. LEMOINE, dans Biographie nationale, t. 35, col. 370-373

Serge ALEXANDRE, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe et de ses affluents, avril-juin 1954, n° 159, p. 67-70

Lieu-dit le Rocher du Sabot,

Au bord de l’Ourthe sur le chemin de Sy

4190 Sy

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

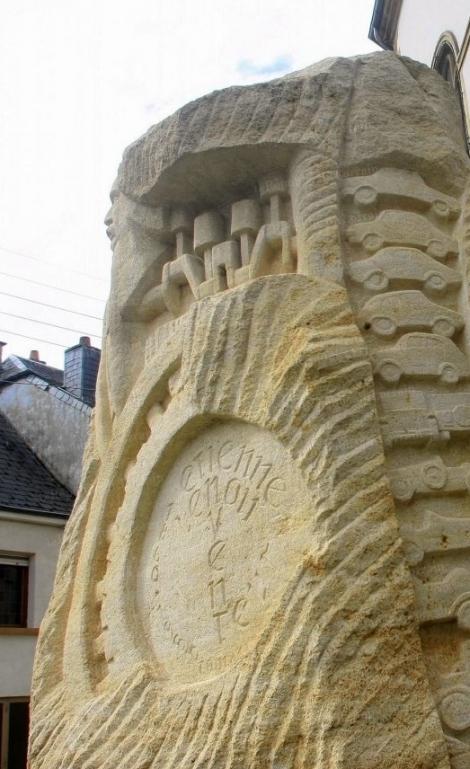

Mémorial Étienne LENOIR

Mémorial Étienne Lenoir, réalisé par Fernand Tomasi, septembre 1985.

À l’arrière de l’église de Mussy, un solide bloc pesant 10 tonnes en grès d’Esch-sur-Alzette symbolise l’évolution et les progrès de l’automobile, de l’aviation et de la navigation. Inauguré en 1985, il prend place dans le village natal d’Étienne Lenoir (1822-1900), le célèbre inventeur du moteur à explosion. Réalisé par le sculpteur Fernand Tomasi qui a choisi lui-même la pierre dans une carrière de Tétange, au grand-duché de Luxembourg, le mémorial comporte sur son flanc droit, gravées dans la pierre, une dizaine de silhouettes d’automobiles qui reflètent l’évolution de ce moyen de locomotion. Sur la partie centrale, apparaît un moteur stylisé, avec ses bielles et ses pistons ; en bas à droite, un cercle symbolisant sans doute une roue laisse apparaître en son milieu une série de mots gravés et inscrits de manière artistique : « Étienne Lenoir / Inventeur/ 1860 / Mussy »

Le portrait de l’inventeur est, quant à lui, sculpté sur la partie supérieure.

Depuis le début du XXe siècle, diverses initiatives avaient été prises, à Paris comme à Arlon, pour commémorer l’invention d’Étienne Lenoir ; mais à Mussy-la-Ville, aucune initiative ne semblait vouloir naître, ainsi que le déplorait le mouvement Wallonie libre en 1961. Finalement, les autorités locales décidèrent d’un mémorial qui fut érigé à l’arrière de l’église. Les Mussipolitains rendaient ainsi officiellement hommage au plus célèbre des enfants du pays.

Depuis lors, à diverses reprises, des « concentrations » se déroulent au pied du mémorial, comme celle organisée par la province de Luxembourg, en mai 2010, à l’occasion des 150 ans du dépôt du brevet n°43624 pour « un moteur à air dilaté par la combustion des gaz ». Il ne s’agissait là que l’un des nombreux brevets de ce fils de maraîcher parti à Paris pour gagner sa vie et réaliser ses rêves. Génial inventeur (notamment de la bougie d’allumage), Lenoir entre progressivement dans l’histoire des sciences et des techniques et l’on accorde de plus en plus d’attention à l’importante invention qui fut la sienne. Un musée rappelle l’activité qui fut celle de celui qui fut le premier à rouler en voiture dans Paris. C’était en 1863.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 261-262

Jean-Pierre MONHONVAL, Étienne Lenoir. Un moteur en héritage, Virton, Michel frères, 1985

Jean PELSENEER, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 355-364

Rue de Late

6750 Mussy-la-Ville (Musson)

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Ernest MONTELLIER

Sur la maison natale d’Ernest Montellier, rue Isabelle Brunelle, entre la rue roi Albert Ier et la rue du Quambeau, à Noville-les-Bois (plus précisément Sart d’Avril), une plaque commémorative a été apposée le 16 septembre 1962. Le contexte des Fêtes de Wallonie a été délibérément choisi pour honorer l’un des animateurs majeurs de la vie culturelle wallonne de Namur. Connu de tous en raison de ses passions communicatives pour la musique, le folklore, la littérature dialectale et l’histoire de son terroir, Ernest Montellier (Sart d’Avril 1894 – Namur 1993) était présent pour cet hommage tourné principalement vers le compositeur wallon, comme l’indique le texte gravé sur la plaque :

Sur la maison natale d’Ernest Montellier, rue Isabelle Brunelle, entre la rue roi Albert Ier et la rue du Quambeau, à Noville-les-Bois (plus précisément Sart d’Avril), une plaque commémorative a été apposée le 16 septembre 1962. Le contexte des Fêtes de Wallonie a été délibérément choisi pour honorer l’un des animateurs majeurs de la vie culturelle wallonne de Namur. Connu de tous en raison de ses passions communicatives pour la musique, le folklore, la littérature dialectale et l’histoire de son terroir, Ernest Montellier (Sart d’Avril 1894 – Namur 1993) était présent pour cet hommage tourné principalement vers le compositeur wallon, comme l’indique le texte gravé sur la plaque :

LI COMPOSITEUR WALLON

ERNEST MONTELLIER

EST V’NU AU MONDE VAICI,

EN 1894 LI 21 DI FÉVRI

Premier violon dans l’orchestre du théâtre de Namur dès 1909, répétiteur puis chef d’orchestre du théâtre de Namur après la Grande Guerre, professeur notamment au Conservatoire de Namur et à l’Académie de musique d’Auvelais, compositeur de plus de 80 chansons, Ernest Montellier s’intéresse aussi à l’histoire de la musique.

Ses recherches ont permis de mieux connaître les origines du Bia bouquet, composé par Nicolas Bosret avec lequel il partage la passion du wallon. Cette langue, celui qui est aussi le président de la Société Moncrabeau, la fameuse académie des Quarante Molons, il la connaît, la parle, l’écrit et la chante.

Que l’hommage qui lui est rendu en 1962 soit rédigé en wallon n’étonne dès lors personne. Pourtant, dans l’espace public de Wallonie, cette plaque commémorative semble être la toute première sur laquelle on a recours au parler wallon pour exprimer la dédicace. Ni Édouard Remouchamps (Liège, 1913), ni Nicolas Bosret (Namur, 1928), ni le monument tournaisien à la littérature et à la chanson wallonnes (1931) n’y ont eu droit précédemment.

L’hommage à Montellier relevait d’un Comité d’initiative de Noville-les-Bois qui avait obtenu l’étroite collaboration de l’administration communale. Lors d’une Journée des Arts, les autorités locales célèbrent à la fois Montellier et le peintre Joseph Damien par une série d’événements dont la pose des plaques commémoratives. Très remarquée était la présence des Quarante Molons au complet, des amis des Rèlîs Namurwès et de confréries folkloriques.

Sources

- La Vie wallonne, IV, 1962, n°300, p. 295-297

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

- Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 181

- Ernest Montellier (1894-1993) Le semeur de joie, Jacques TOUSSAINT (dir.), Namur, 2008

Rue Isabelle Brunelle 11

5380 Noville-les-Bois

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Mémorial du général PIRON à Couvin

Les monuments d’hommage à la Brigade Piron sont nombreux, en Belgique, comme en France ou aux Pays-Bas. Ils sont une quarantaine à rappeler le rôle de la brigade dans la libération de certains lieux ou à évoquer la mémoire de ses soldats tombés au combat, évocation individuelle ou collective. Un seul monument, cependant, rend hommage individuellement au commandant de la First Belgian Brigade, Jean-Baptiste Piron et il est situé dans sa ville natale. En plus de donner son nom à la place principale de Couvin, les autorités locales y ont érigé une stèle avec un médaillon. L’ensemble a été réalisé à partir d’un médaillon qu’avait réalisé le sculpteur Victor Demanet.

Le sculpteur Victor Demanet

Né à Givet de parents namurois, Victor Demanet (1895-1964) a grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse, ses parents tenant un commerce d’antiquités au cœur de la ville wallonne. Appelé à leur succéder, Demanet fréquente l’académie des Beaux-Arts (1916-1919) où il est l’élève de Désiré Hubin, mais la révélation lui vient des œuvres de Constantin Meunier et surtout de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin finissent par convaincre Demanet que sa voie est dans la sculpture. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’impose rapidement comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Comme d’autres artistes de son temps, il réalise plusieurs monuments aux victimes des deux guerres. Il est aussi l’auteur de plusieurs dizaines de médailles (dont une du général Piron), ce qui ne l’empêche pas de poursuivre une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail. Installé à Bruxelles depuis 1926, il décède à Ixelles en 1964. Sans croiser la route de J.-B. Piron, l’artiste est un contemporain du militaire.

Jean-Baptiste Piron

En effet, c’est en 1896 que Jean-Baptiste Piron naît à Couvin. Entré à l’École militaire à 17 ans, il n’a pas 20 ans quand il est appelé à diriger un peloton au sein du 2e régiment de ligne en août 1914 et combat notamment sur l’Yser. L’armée sera sa destinée. Nommé capitaine en 1933, il fait partie de l'état-major du 5e corps d'armée quand commence la Drôle de Guerre.

À l’issue de la Campagne des 18 Jours et de la capitulation décidée par Léopold III, J.-B. Piron refuse de se constituer prisonnier et, après plusieurs mois de pérégrination, parvient à atteindre l’Écosse (février 1942). En Grande-Bretagne, après la disparition tragique de Georges Truffaut qui avait tenté de constituer les bataillons d’une armée belge opérationnelle, Piron se voit finalement confier, par Hubert Pierlot, le commandement d’un noyau de combattants capables d’aider les forces alliées.

À la tête de la First Belgian Brigade, le colonel arrive en Normandie en août 1944 et participe à la campagne de libération, avant d’être propulsé vers l’avant du front : le nord de la France est dégagé plus rapidement que prévu et la Brigade Piron accompagne les troupes britanniques dans leur mouvement de libération, essentiellement du côté des provinces flamandes ; les hommes de la Brigade Piron seront encore de la Bataille des Ardennes et livreront de durs combats aux Pays-Bas (fin 1944 - début 1945).

Général-Major (décembre 1945), Piron reste à la tête des troupes belges qui occupent une partie de l’Allemagne aux côtés des Alliés (décembre 1946 - décembre 1947), avant d’être nommé Lieutenant-Général (décembre 1947), puis chef de l'état-major de la Force terrestre belge et aide de camp du roi Baudouin (janvier 1951). En 1954, contre son gré, il est placé à la présidence d’un Conseil supérieur des Forces armées. Sa carrière militaire s’achève en juillet 1957 et il consacre ses loisirs à écrire ses mémoires. Il accepte aussi de participer aux hommages rendus à sa brigade, ou à sa personne comme c’est le cas à Couvin, en septembre 1971.

Ce jour-là, les autorités locales dévoilent en effet l’imposante stèle en marbre rouge sur laquelle est incrusté le médaillon en bronze où Demanet avait représenté le profil gauche de J.-B. Piron, le regard autoritaire, fixant l’horizon. Sous le médaillon, apparaissent trois carrés aux couleurs l’un des armes de la Brigade Piron, l’autre de la Belgique, et le troisième de Couvin. Alors que figurent côte à côte, tout en bas, les drapeaux de l’Angleterre, de la France, des Pays-Bas et des États-Unis, une large plaque en bronze, gravée, développe la longue dédicace :

LA VILLE DE COUVIN ET LES ANCIENS

COMBATTANTS DE LA BRIGADE PIRON

EN HOMMAGE

AU LIEUTENANT GENERAL

J.PIRON - D.S.O.

NATIF DE CETTE VILLE QUI EN 1944

A LA TÊTE DE LA FIRST BELGIAN BRIGADE

PARTICIPA AU DEBARQUEMENT EN

NORMANDIE ET CONTRIBUA A LA LIBERATION

DE LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

René DIDISHEIM, Au-delà de la Légende : L'histoire de la brigade Piron, Liège, Pim Services, 1946.

Henri BERNARD, dans Nouvelle Biographie nationale, t. I, p. 290-291.

Jean-Baptiste PIRON, Souvenirs 1913-1945, Bruxelles, 1969.

G. WEBER, Des hommes oubliés, Histoire et histoires de la brigade Piron, Bruxelles, 1978.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397

Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147.

http://www.brigade-piron.be/monuments_fr.html (s.v. mai 2014)

Informations communiquées par Jean Henrard (juin 2014)

Place du général Piron/

rue du Bercet

5660 Couvin

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Jean-Baptiste SCORIEL

Monument Jean-Baptiste Scoriel, 18 septembre 1954.

Réalisé par Victor Demanet.

Pour découvrir le monument Scoriel, à Tamines, il convient, en venant de Fosses, de bifurquer à droite, à hauteur des feux qui précèdent l’accès au pont sur la Sambre. En prenant la direction de l’ancien abattoir, apparaît non loin de l'écluse de Moignelée, en bord de Sambre, un médaillon incrusté sur une stèle en marbre de Bioul qui rend hommage à

Jean-B SCORIEL

PEINTRE DE LA SAMBRE

Certaines lettres de la dédicace se sont décrochées avec le temps et ont été repeintes de manière à identifier ce monument solitaire, loin du centre de Tamines, implanté à quelques mètres du chemin de halage, dans un endroit particulièrement calme, en d’autres termes dans un environnement que recherchait particulièrement le peintre honoré.

« Maître de la Sambre », mais aussi « maître de la neige », Jean-Baptiste Schorielle est l’aîné d’une famille de cinq enfants dont le père, venu de Flandre, est mineur au Roton, à Farciennes. Passionné par le dessin et la peinture dès son plus jeune âge, J-B. Schorielle (Lambusart 1883-Tamines 1956) se retrouve orphelin dès 1895 et contraint de subvenir aux besoins vitaux. Dès lors, il travaille en usine (briqueterie et fonderie), mais s’efforce néanmoins de suivre les cours de l’École des Beaux-Arts de Namur, dont Théodore Baron est le directeur. À Tamines où sa famille s’était établie depuis 1886, l’artiste s’imprègne de son environnement immédiat : la Sambre et la Biesme s’imposent comme ses sujets de prédilection, le peintre paysagiste s’attachant à la campagne comme à l’habitat ouvrier. Signant J-B. Scoriel, il s’inscrit dans le courant de l’École d'Émile Claus. Mobilisé durant la Grande Guerre, il est blessé sur le front. En convalescence à Dieppe, il y reste quelque temps, y poursuit sa production picturale, avant de revenir à Tamines, trop attiré par le cadre sambrien. En 1922, il réalise une toile représentant le massacre du 22 août 1914.

À partir des années 1920, s’ajoute à ses sujets de peinture une prédilection pour les paysages enneigés. Les « Neiges de Scoriel » fascinent. Elles lui valent son second surnom. « Maître de la Sambre » et « maître de la neige », Scoriel est en recherche permanente du calme et d’une lumière « du Nord ». L’exode forcé de mai 1940 place Scoriel en face de la lumière du Sud (il est réfugié dans le Tarn et Garonne). Il ne s’agira que d’une parenthèse dans l’œuvre de cet artiste dont le style n’a cessé d’évoluer et qui reste difficile à catégoriser, même si d’aucuns ont identifié cinq périodes dans son œuvre : la période réaliste, sous l’influence de son maître Baron, la période luministe, la période dieppoise, la notoriété et l’après-guerre. Plusieurs jeunes artistes trouvèrent des conseils auprès du maître, dont son fils Jean-Marie devenu peintre lui aussi.

L’amitié de Scoriel avec le sculpteur Victor Demanet désignait naturellement celui-ci comme exécuteur du médaillon destiné au monument du peintre. Né à Givet de parents namurois, Victor Demanet (1895-1964) a grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse, où ses parents tenaient un commerce d’antiquités. Appelé à leur succéder, Demanet f

réquente l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919) où il est l’élève de Désiré Hubin, mais la révélation lui vient des œuvres de Constantin Meunier et surtout de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin finissent par convaincre Demanet que sa voie est dans la sculpture. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’impose rapidement comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Comme d’autres artistes de son temps, il réalise plusieurs monuments aux victimes des deux guerres. Il est aussi l’auteur de plusieurs dizaines de médailles, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail. C’est par conséquent un artiste en pleine maturité de son art qui signe le médaillon Scoriel.

En 1954, une rétrospective des œuvres du « peintre de Tamines » se déroule dans sa ville natale qui honore ainsi l’enfant du pays et, à cette occasion, inaugure, en sa présence, le monument du bord de Sambre. La pierre est orientée de telle manière que le portrait du peintre, dans le médaillon, semble continuer à observer le paysage pour ses toiles d’éternité. Des témoignages locaux rapportent que l’emplacement du monument était l’un des endroits préférés du peintre qui y posait une toile de petite taille, avant de rentrer à son atelier, où il donnait libre cours à son talent sur une toile plus grande.

Informations communiquées par M. Bernard Janssens (mai 2014)

http://www.sambreville.be/culture-et-loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative/patrimoine/tamines (s.v. juillet 2013)

http://www.galeriedupistoletdor.com/gdpo/Scoriel.html (s.v. mai 2014)

Edmond DOUMONT, Jean-Baptiste Scoriel, Tamines 1954, p. 7

Jean FICHEFET, Nouvelle Histoire de Tamines, Gembloux, J. Duculot, 1963

Frédéric MAC DONOUGH Abécédaire des peintres du Pays de Charleroi, Bruxelles, Labor, 2006.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 417

Rue de l'abbaye, en bord de Sambre

5060 Sambreville

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Charles VAN LERBERGHE

Monument à la mémoire de Charles Van Lerberghe, 14 juin 1936

À l’initiative de la Société des Écrivains ardennais

À l’initiative de la revue Le Thyrse et spécialement de la Société des Écrivains ardennais, un hommage est rendu à Charles Van Lerberghe (Gand 1861 – Bruxelles 1907), à Bouillon, avec l’érection d’un bloc de granit avec inscription, à hauteur de la Vieille route de France. La cérémonie se déroule le 14 juin 1936. C’est en bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur la Semois, en séjournant « à la Ramonette », que le poète gantois a composé sa Chanson d’Eve. L’inauguration est l’occasion pour la Société de céder officiellement le mémorial aux autorités locales. Plusieurs discours sont prononcés rendant hommage à Charles Van Lerberghe et le moment est aussi choisi pour remettre l’ordre de commandeur de la Légion d’honneur à Albert Mockel. Consul général de France à Liège, Fernand Sarrien a fait expressément le déplacement à Bouillon pour honorer le fondateur de La Wallonie – le mot comme la revue – ainsi que le poète qui assure des responsabilités au sein de l’association Les Amis de Charles Van Lerberghe. La date du 14 juin 1936 est celle du cinquantième anniversaire du symbolisme et de la revue qui illustra le mieux ce mouvement. Et comme il était écrit que cette journée du 14 juin 1936 serait exceptionnelle à plus d’un titre, le représentant des Écrivains de Belgique fait observer que, parallèlement, on inaugure à Bruxelles un monument en l’honneur de l’écrivain Hubert Krains qui, dans les Portraits d’Écrivains belges, avait consacré une analyse particulièrement fine à l’œuvre de Van Lerberghe.

Dans les milieux littéraires, en effet, la qualité de la poésie écrite en français par ce Gantois n’a échappé à personne. On loue sa liberté d’expression, l’absence d’influences sur son style et sur une production qui a réussi à éviter les modes. L’indépendance du poète lui a vraisemblablement coûté une audience plus grande de son vivant, mais il ne la recherchait pas. L’isolement dont il bénéficia lors de ses nombreux séjours aux portes de Bouillon correspondait parfaitement à son état d’esprit. Orphelin à ses 10 ans et de santé fragile, Van Lerberghe est élevé par un tuteur, oncle de Maurice Maeterlinck ; à ce duo d’adolescents se joint Grégoire Le Roy durant leurs humanités à Gand et l’on comprend aisément comment Van Lerberghe va cultiver la langue française avec délectation. S’il s’essaye à la philosophie à l’Université de Gand, la poésie devient son quotidien. Moins connu que ses anciens condisciples, il se fait plus rare : Les Flaireurs paraît en 1889, Entrevisions en 1898, avant qu’il ne parvienne pas enfin à achever La Chanson d’Ève (1904) qu’il portait en lui depuis longtemps. Mockel rapporte avoir partagé la lente maturation de la dernière œuvre de « son frère en poésie ». Les premiers vers sont écrits avant un voyage en Italie (vers 1900) ; une brève idylle avec une jeune Américaine inspire le poète qui découvre le paradis d’Eve dans un joli coin de Toscane (1901). Pourtant, c’est revenu à Bouillon que le poète laisse courir sa plume sur le papier, produisant d’un seul coup plusieurs milliers de vers sans contrainte. « Ici naquit le chef d’œuvre qui nous rassemble et dont l’esprit est parmi nous, dira Albert Mockel lors de son discours à Bouillon, le 14 juin 1936. Ce lieu nous est sacré. Que notre admiration y dépose les plus nobles palmes ». S’il ne pouvait « travailler que dans un beau trou comme Bouillon » comme il le disait lui-même, le poète gantois ne laisse jamais identifier les sources de son inspiration : aucune allusion directe à Bouillon, à la Semois ou à l’Ardenne ne figure dans son œuvre. Dans sa quête amoureuse, c’est aussi sous la forme de la rêverie que l’écriture évite la narration pour suggérer et exprimer une certaine souffrance.

Face au refus du propriétaire de la maison où avait logé le poète, le bloc de granit ne fut installé ni devant ni dans le petit espace latéral de la pension où fut composée La Chanson d’Eve. Certes, le titre de l’ouvrage figure aujourd’hui, bien visible, sur la façade du n°17, mais le monument a été installé cent mètres plus haut, le long de la chaussée devant les rochers. En 2007, à l’occasion du centenaire de la disparition du poète, la pierre de la Vieille route de France a été nettoyée à l’initiative des autorités locales de Bouillon. Sur le bloc en granit de 1936, l’inscription indique :

LE POETE

CHARLES VAN LERBERGHE

COMPOSA ICI

LA CHANSON D’EVE

SOCIETE DES

ECRIVAINS ARDENNAIS

1936.

Par ailleurs, une autre mention du séjour de Charles Van Lerberghe se retrouve dans le nom donné à un square situé en bord de Semois, sur le quai Vauban. Pendant de nombreuses années, la plaque en l’honneur du poète resta quelque peu perdue, à quatre mètres du sol, le temps faisant son œuvre au point de la rendre à peine lisible. En 2008, le lettrage a été redoré et la plaque en schiste du square Van Lerberghe a été replacée sur un rocher de l’ancienne plaine de jeux, entre le tunnel et le pont de Cordemois. Son inauguration a eu lieu le 14 septembre :

SQUARE

CHARLES VAN LERBERGHE

POETE AYANT SEJOURNE

A BOUILLON

DE 1899 A 1906

Informations collectées auprès de la propriétaire de la maison « Chanson d’Eve » (juin 2014)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Le Thyrse, 1er juillet-1er août 1936, n°7-8, p. 225

La Vie wallonne, juin 1936, CXC, p. 342-344

Hubert JUIN, Charles Van Lerberghe, Paris, Seghers, 1969, coll. Poètes d’aujourd’hui

http://www.arllfb.be/bulletin/bulletinsnumerises/bulletin_1936_xv_03.pdf (s.v. juillet 2013)

http://www.servicedulivre.be/sll/fiches_auteurs/v/van-lerberghe-charles.html (s.v. juin 2014)

Vieille Route de France

6830 Bouillon

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Charles de Gaulle

Statue à la mémoire du caporal Charles de Gaulle, réalisée par Guido Clabots, 15 août 2014.

Le 15 août 1914, le jeune lieutenant français Charles de Gaulle est blessé à Dinant lors de combats qui précèdent de quelques jours le terrible massacre de plus de 600 civils dinantais, le 23 août 1914.

À l’occasion des multiples commémorations du centenaire de la Grande Guerre, les autorités locales de Dinant ont décidé, notamment, de rendre hommage à celui qui deviendra par la suite l’homme du 18 Juin, incarnera la France libre, avant d’être, à deux reprises, président de la République. C’est à quelques mètres de l’endroit où il a été blessé en 1914 que la statue est inaugurée le 15 août 2014, en présence de Bernard de Gaulle (91 ans), le neveu du Général, ainsi que du petit-fils de Konrad Adenauer, le premier chancelier de l’Allemagne devenue république et fédérale. Au-delà de la blessure d’un jeune lieutenant français, c’est la réconciliation et le rapprochement entre les peuples que doit avant tout symboliser le monument.

Avant ce projet, Dinant avait déjà honoré la mémoire de Charles de Gaulle (1890-1970) par l’apposition d’une plaque commémorative sur le pont, deux fois reconstruit, qui porte aussi son nom. Le projet de 2014 a été encadré par les autorités communales, le Comité 14-18 et a bénéficié du soutien officiel de la Fondation Charles de Gaulle à Paris et du Cercle d’études Charles de Gaulle de Belgique, tandis qu’une souscription internationale avait été lancée. Depuis de longues années, l’idée avait germé dans l’esprit de Christian Ferrier, vice-président du Centre d’études Charles de Gaulle de Belgique, et ancien directeur des écoles communales. Un premier projet fut abandonné en raison du montant demandé par un artiste français préempté pour réaliser l’œuvre en cuivre. Par contre, l’offre de Guido Clabots (1949-) fut jugée réalisable et ce sont par conséquent des artisans locaux qui ont représenté de Gaulle en uniforme de lieutenant, mettant en évidence, par la même occasion, un savoir-faire ancestral, puisque l’atelier Clabots est le dernier à produire de la dinanderie dans la cité mosane. Haute de 2,5 mètres, la statue présente dès lors la double singularité de représenter de Gaulle à l’âge de 24 ans et d’être réalisée en cuivre.

Tombé dans cet art particulier quand il était tout petit, Guido Clabots a vu pendant des années son père diriger un atelier de dinanderie à Uccle, avant de se lancer lui-même dans le métier et d’assurer ainsi une tradition familiale qui en est à sa 3e génération. Ajusteur-monteur en 1967 chez Mecap à Bruxelles, Guido Clabots devient ensuite batteur, polisseur et repousseur ; passé maître, il est chargé de diriger l’atelier de Dinant à partir de 1976 et, vingt ans plus tard, quand Mecap décide de se séparer de son atelier mosan, Guido Clabots reprend les activités sous la forme d’une nouvelle société, « Dinanderie G. Clabots ». Aux articles « traditionnels » s’ajoute une activité de fabrication de garnitures de toiture. Le monument de Gaulle est une production exceptionnelle qui témoigne du savoir-faire de l’entreprise et de son patron.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOÉ, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 122

Pont Charles de Gaulle

5500 Dinant

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Jules DESTRÉE

Statue dédiée à Jules Destrée, réalisée par Alphonse Darville, 23 juin 1957

Située boulevard Audent, au cœur de Charleroi, une imposante statue rend hommage à Jules Destrée (1869-1936). Avocat, juriste, homme politique socialiste, préoccupé par la question sociale, orateur brillant, militant wallon, esthète, écrivain, critique d’art, Jules Destrée a été élu député le 14 octobre 1894 dans l’arrondissement de Charleroi : il figure ainsi parmi les tout premiers parlementaires du jeune Parti ouvrier belge. Rapidement, il s’impose comme l’un des leaders de ce parti, présent sur le plan national, régional et local. En 1910-1911, il prend une part active au succès de l’Exposition internationale organisée à Charleroi. Durant la Grande Guerre, il représente la Belgique en Italie et en Russie.

Devenu Ministre des Sciences et des Arts en 1919, et l’un des tout premiers ministres socialistes wallons, il crée notamment l’Académie de Langue et de Littérature française et établit la loi sur les Bibliothèques publiques. En 1922, il devient le délégué de la Belgique à la Commission internationale de Coopération intellectuelle de la SDN, mandat qu’il exerce jusqu’au début des années trente... Son engagement wallon se manifeste à de multiples reprises dont les plus marquantes sont la Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre(août 1912), la création de l’Assemblée wallonne dont il reste le secrétaire général d’octobre 1912 à décembre 1919, et sa contribution au Compromis des Socialistes belges en 1929. Ami des arts et des artistes, responsable de la Société des Amis de l’Art wallon, Jules Destrée a été pris comme modèle par plusieurs peintres, médailleurs ou sculpteurs, d’initiative ou sur commande.

La monumentale statue du boulevard Audent est l’œuvre d’Alphonse Darville (1910-1990). Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, reçoit le Prix Godecharle 1931 et le Premier Grand Prix de Rome 1935. Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, il participe aux travaux clandestins de la section culturelle du Conseil économique wallon de Charleroi et figure parmi les fondateurs de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945). Co-fondateur de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, il la dirige de 1946 à 1972. Réali

sant des œuvres d’inspiration, Darville réalise également des commandes comme sa participation à la décoration du Pont des Arches, à Liège, après la guerre, aux bâtiments du gouvernement provincial à Mons, voire à l’hôtel de ville ou au Palais des Expositions à Charleroi.

Quand René Thône – député provincial du Hainaut – lance l’idée d’élever un monument en l’honneur de Jules Destrée, relayé par les autorités de la ville de Charleroi, tous se tournent naturellement vers Alphonse Darville pour la réalisation. Sur un socle de pierre bleue où est gravé l’hommage « À Jules Destrée », s’élève une haute statue d’un Destrée debout, la main droite en poche, la main gauche ouverte légèrement en avant, tendue dans un dialogue auquel invitent les traits de son visage. Ce sont toutes les facettes de l’activité de Destrée que les autorités carolorégiennes et hennuyères ont souhaité mettre en évidence. Il s’agit du second monument dédié à Destrée inscrit dans l’espace public wallon, après le buste de Bonnetain installé, en 1936, à Marcinelle.

L’inauguration du boulevard Audent qui s’est déroulée le 23 juin 1957 a été solennelle. Les plus hautes autorités du pays ont fait le déplacement à Charleroi. Les plus hautes autorités du pays ont fait le déplacement à Charleroi. Chacun a pu admirer l’œuvre de Darville, même si plus tard, Jean Place – alias Pierre-Jean Schaeffer – se permettra cette critique :

« Sauf le respect que j'ai pour Alphonse Darville, c'est un Destrée salonnard, qui pérore... Face au Palais du Peuple, il aurait fallu plutôt un tribun haranguant la foule... ».Lieu de rassemblement pour le Mouvement wallon, et étape indispensable lors des Fêtes de Wallonie, la statue de Jules Destrée fait l’objet d’un réaménagement au cours de l’année 2013 ; la végétation d’où le tribun semblait parfois sortir a été éliminée au profit d’une mise en évidence totale, au centre d’un lieu de grand passage urbain.

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie »

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977

Philippe DESTATTE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 483-490

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290

Boulevard Audent

6000 Charleroi

Paul Delforge

J. Tordoir

Monument Goblet D'ALVIELLA

Sur la place communale de Court-Saint-Étienne, un monument « de style éclectique » rend hommage à Albert Goblet, comte d’Alviella, principalement en raison du rôle qu’il joua au moment de la révolution de 1830, puis en tant que ministre de la Guerre aux tout premiers temps de la Belgique. Imposant avec ses 4 mètres de haut, le monument a fait l'objet d'une restauration en 2010. Avec son buste en bronze, inauguré en 1887, et œuvre de Jef Lambeaux, il est situé juste en face de la rue Sambrée, dans le tournant de la longue place communale, à quelques dizaines de mètres du monument aux morts de Court-Saint-Étienne, localité dont l’histoire récente est marquée par la présence et l’activité de la famille Goblet d’Alviella.

Pourtant, Albert Goblet est d’origine picarde (Tournai 1790 – Bruxelles 1873). Fils d’un magistrat éminent, Albert Goblet avait lui-même reçu une solide formation de juriste dans les meilleures écoles parisiennes et militaires de son temps. Officier, il se distingue durant les dernières batailles livrées par les troupes napoléoniennes et c’est avec la Légion d’honneur qu’il entame, en 1815, une carrière dans la nouvelle armée des Pays-Bas. Mêlé à la bataille de Waterloo, il s’y distingue à nouveau, mais dans le camp des alliés cette fois. Chargé de la reconstruction de places fortes, il est surpris par les événements de 1830 alors qu’il est affecté à Menin. Partagé entre sa fidélité à Guillaume d’Orange et l’invitation à soutenir les révolutionnaires, il gagne Bruxelles début octobre 1830 et y est nommé, par le gouvernement provisoire, colonel et directeur du génie de l’armée belge en formation. Son ascension est fulgurante : début 1831, il est ministre de la Guerre sous la régence. Chef d’état-major durant la campagne des 10 jours (août 1831), il est ensuite désigné par Léopold Ier comme ministre plénipotentiaire à la conférence de Londres, et comme négociateur du système défensif de la Belgique.

Devenu ministre des Affaires étrangères (1832-1833), il parvient à obtenir l’évacuation des forces hollandaises qui occupaient encore la citadelle d’Anvers et à faire accepter – à l’exception des Pays-Bas – une convention internationale garantissant la Belgique dans ses possessions de 1830. Mais celui qui était le représentant de l’arrondissement de Tournai depuis 1831 ne convainc pas les électeurs censitaires de lui apporter leur soutien (1832) et c’est dans l’arrondissement de Bruxelles que, sous les couleurs libérales, il retrouve un mandat de député (1833-1834, 1836-1837). Pressenti – sans succès – pour représenter la Belgique à Berlin, il est nommé lieutenant général en 1835. Conseiller particulier de la jeune reine du Portugal (1837-1838), il reçoit à Lisbonne le titre de comte d’Alviella, nom d’un des domaines appartenant à la maison du duc de Bragance. Confirmé en Belgique et rendu transmissible, ce titre sera désormais accolé à son nom de famille (1838). À nouveau ministre des Affaires étrangères (1843-1845), il s’est réconcilié avec les électeurs de Tournai dont il redevient le député (1843-1847). Mais c’est avec le roi qu’il est désormais en désaccord : devenu « inspecteur des fortifications et du corps du génie », il ne partage pas le point de vue de Léopold Ier sur le système militaire du pays. Admis à la retraite de l’armée (1854), il ne reste pas inactif : il conquiert encore les suffrages des libéraux bruxellois (1854-1859). Le mariage de son fils avec Coralie d’Auxy dont la famille possède le château de Court-Saint-Étienne amène la famille Goblet d’Alviella à prendre pied en Brabant wallon ; le général se porte d’ailleurs acquéreur des forges locales (1858), dont il confie la direction à son fils ; par la suite, cette entreprise modernisée deviendra l’usine Henricot. Enfin, il consacre les dernières années de sa vie à l’écriture, racontant pour la postérité les événements qu’il avait vécus et façonnés à l’échelle européenne, en 1831 et 1832. Et finalement, ce n’est ni à Tournai ni à Bruxelles que Goblet d’Alviella fait l’objet d’un monument, mais à Court-Saint-Étienne, sur ses terres d’adoption.

Sur le modèle d’un buste en marbre blanc déjà réalisé par Jef Lambeaux pour la salle de lecture de la Chambre des Représentants à Bruxelles, une reproduction en bronze fait l’objet d’une installation particulière : le piédestal comprend à sa base une série de blocs de pierre bleue à bossage ; vient ensuite un niveau intermédiaire où s’inscrit la dédicace :

GENERAL COMTE GOBLET D’ALVIELLA

INSPECTEUR GENERAL DU GENIE

MINISTRE DE LA GUERRE ET DES AFFAIRES ETRANGERES

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE MINISTRE D’ETAT

1790-1873

Enfin, apparaît le buste posé sur un support, le tout s’inscrivant dans une niche creusée au milieu d’une stèle pyramidale, tandis que les armoiries familiales sont gravées dans la partie supérieure. Inauguré en 1887, à Court-Saint-Étienne, ce monument est une initiative du petit-fils d’Albert Goblet d’Alviella, en l’occurrence Eugène (1846-1925), lui-même parlementaire de la même famille libérale que son ancêtre (député de 1878 à 1884, puis sénateur de 1892 à 1921 avec des interruptions). Sur le buste, le sculpteur n’a pas omis de représenter le plus grand nombre possible des décorations auxquelles son sujet avait eu droit.

Inscrit à l’Académie d’Anvers dans les années 1860, Jef Lambeaux (Anvers 1852 – Bruxelles 1908) s’est orienté rapidement vers la sculpture et a fréquenté l’atelier de Joseph Geefs dans la métropole anversoise. Dès le début des années 1870, il expose ses œuvres et s’il échoue finalement à la 2e place du Prix de Rome 1872, il rencontre rapidement le succès par des œuvres très personnelles, s’inspirant souvent de scènes de la vie quotidienne. Les premiers bustes résultant de commandes officielles lui ouvrent de nouvelles portes, même si son séjour parisien s’avère désastreux (1879-1880). Grâce à des subsides de l’État et de la ville d’Anvers, le voyage en Italie lui est permis ; son style s’en trouve transformé et sa « Fontaine de Brabo » devient sa première grande œuvre de référence (1883). A partir des années 1880, le public et les critiques acclament Lambeaux qui, parmi d’autres commandes, reproduit alors le buste de Goblet d’Alviella. Après l’œuvre du Brabant wallon, Lambeaux est d’abord occupé à la reproduction en grand du Triomphe de la Lumière sur base de la maquette laissée par Wiertz. Ensuite, il se consacre quasi exclusivement à la réalisation d’un relief monumental sur le thème de l’humanité qui fera largement controverse et qui constituera son chef-d’œuvre. Au tournant des deux siècles, une version en marbre commandée par l’État est installée dans un pavillon du Cinquantenaire, tandis que l’artiste décline sous toutes les formes des versions partielles de son relief connu sous le nom Passions humaines. Artiste prolifique, Lambeaux signe d’autres réalisations sur le thème des lutteurs, des animaux, etc., principalement en Flandre et à Bruxelles. Son Faune mordu, présenté lors de l’Exposition universelle de Liège en 1905, provoque une polémique féroce ; la ville achètera l’œuvre pour l’exposer au parc de la Boverie. Hormis dans le parc de Mariemont, on chercherait cependant en vain d’autres Lambeaux dans l’espace public wallon.

Th. JUSTE, Albert Goblet, dans Biographie nationale, t. 7, col. 822-838

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_au_comte_Goblet_d%27Alviella

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 35-37

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 323

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 477-483

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 16

Place communale

1490 Court-Saint-Étienne

Paul Delforge