Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Statue Ludwig van BEETHOVEN

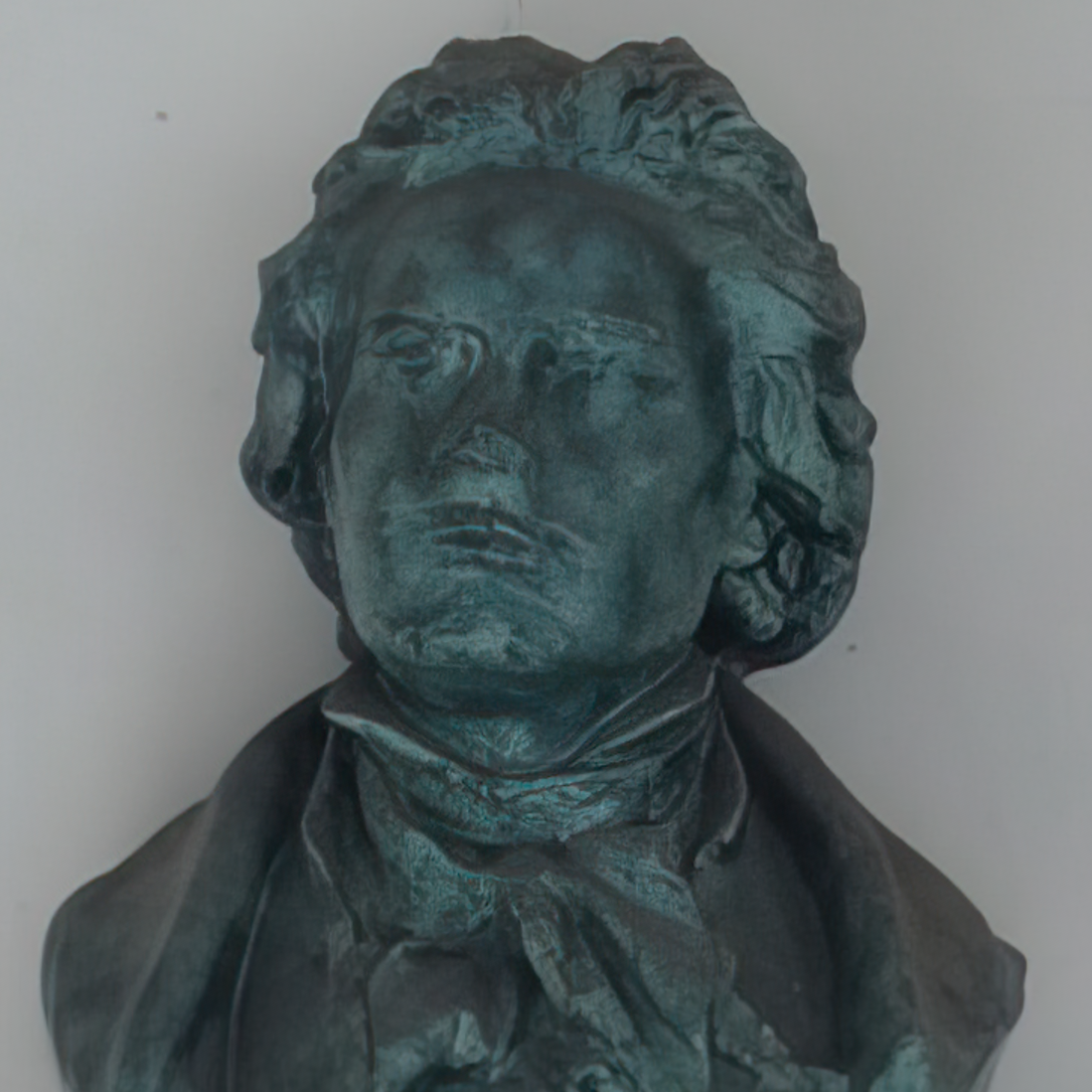

Buste de Ludwig van Beethoven, kiosque réalisé par l’architecte Fritz Maiter, 1934.

Sur son territoire, la ville de Malmedy possède trois kiosques, décorés et fleuris : ils sont situés place de Rome, place saint Géréon, ainsi que place du Pont Neuf. Datant de 1901, celui de saint Géréon rappelle l’ancienne église bâtie au même endroit pendant plusieurs siècles. En 1923, le kiosque à musique de la place de Rome est construit, à l’initiative et aux frais des habitants du quartier, à l’emplacement de l’ancienne statue en pierre à la gloire de l’empereur Guillaume : surnommée le « Pétèr Prûs » par les habitants, cette statue avait été élevée en 1904 pour commémorer la victoire prussienne de 1870 ; après l’Armistice de novembre 1918, la statue fut enlevée et son socle rasé.

En 1934, sur les plans de l’architecte malmédien Fritz Maiter, le troisième kiosque, celui du Pont Neuf, est édifié à l’emplacement d’un petit jardin, face à la Chapelle de la Résurrection. De forme circulaire, de style néo-classique, ce kiosque à musique ressemble à un temple monoptère à chapiteaux ioniques. S’appuyant, d’un côté, sur le pignon des maisons des deux rues de la Vaulx et de Derrière la Vaulx, il est formé de six colonnes. Ouvert au public, il est créé en même temps que la société musicale « La Lyre » qui, elle, disparaîtra avec la Seconde Guerre mondiale. À l’intérieur de cet espace, on peut voir le buste de trois illustres compositeurs allemands : Richard Wagner, Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven.

Compositeur né à Bonn en 1770, Beethoven occupe une place particulière au firmament de l’histoire de la musique. Lointain descendant d’une famille originaire de Malines, le jeune Beethoven évolue dans un milieu tourné vers la musique : son grand-père était en effet maître de chapelle du prince-électeur de Cologne ; son père était lui aussi musicien et ténor à la même cour. Tentant de produire son fils sur toutes les scènes d’Europe à l’instar des Mozart quinze ans plus tôt, Johann van Beethoven échoue, malgré l’indéniable talent du jeune Ludwig : celui-ci devra à de vrais pédagogues et à un mécène éclairé la chance d’émerger comme pianiste virtuose et compositeur. Introduit à la Cour de Vienne, il y rencontre Mozart qui le présente à Haydn. Désormais, à partir de 1792, Vienne devient le lieu où Beethoven s’épanouit et où il écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de la musique.

Au-delà d’une œuvre remarquable, il influence la musique occidentale tout au long du XIXe siècle. Musicien adulé, compositeur de la 9e Symphonie, dont un extrait du presto final de l’Ode à la joie est devenu l’hymne de la CEE à partir de 1985, Beethoven est un personnage historique qui fait l’objet de très nombreux bustes ou statues à travers le monde ; s’il est statufié fort logiquement à Bonn, sa ville natale, et à Vienne, là où il passa l’essentiel de son existence, Beethoven est aussi présent dans l’espace public notamment au Mexique, aux États-Unis (New York, Los Angeles), en Hongrie, en Espagne, en Tchéquie, etc. La liste des lieux où se trouvent des bustes et statues du musicien est loin d’être exhaustive. Parmi ces dizaines de villes, on trouve Malmedy, seule cité de Wallonie à rendre hommage au compositeur allemand.

En l’absence de signature sur le buste, on sera amené à déduire que son auteur n’est autre que l’architecte qui a conçu le kiosque. Avec l’appui et le soutien de son père, Édouard (1854-1928), qui est entrepreneur, Fritz Maiter (1881-1954) est un architecte qui a entamé sa carrière de façon spectaculaire car, il n’a pas 20 ans quand il signe les plans de l’Hôtel de ville de Malmedy, souhaité et financé à ses frais par le papetier Jules Steinbach. Cette mairie au hall de marbre blanc affiche sur son fronton une inscription en latin, Civibus (aux citoyens), qui est un pied de nez au Landrat qui souhaitait une inscription en allemand. Diplômé de l’École royale d’Architecture d’Idstein (1898), le jeune Maiter avait déjà construit toutes les maisons de la nouvelle rue Steinbach (1899-1900).

Comme son père, il est aussi entrepreneur et directeur de la briqueterie familiale, avant de fonder, en 1913, une entreprise de fabrication de blocs de cendrée et de diriger une société de transport. Mobilisé durant la Grande Guerre, il est chargé de l’entretien et de la réparation de voies ferrées pour la Prusse. Au moment de l’Armistice, il est nommé architecte de la ville de Malmedy dont l’annexion à la Belgique va se réaliser à la suite des Traités de Versailles. Il exercera cette fonction jusqu’en 1948. Marié à la liégeoise Christine Collienne, il poursuit sa carrière à la fois au service des autorités communales - il signe notamment la piscine de Malmedy, les kiosques, une école – et conçoit des plans pour plusieurs villas à Malmedy et dans sa région. Supervisant avec minutie l’entretien des voiries et des bâtiments publics de Malmedy, il s’occupe encore de rénovations ou d’interventions sur divers édifices religieux.

En dépit de ses multiples talents, Maiter est-il l’auteur des bustes des trois musiciens ? Le doute est permis. À défaut de certitude ou d’informations contraires, l’hypothèse que les trois bustes soient des productions industrielles de faible qualité est permise. Comparés à nombre de bustes des trois musiciens, ils présentent la particularité de les représenter jeunes, leur visage orienté vers la droite et la tête légèrement redressée, attitude relativement peu courante.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Robert CHRISTOPHE, Malmedy, ses rues, ses lieux-dits, dans Folklore. Stavelot – Malmedy – Saint-Vith, Malmedy, 1979, t. 43, p. 36 et errata dans t. 47 (1983), p. 139

Robert CHRISTOPHE, Malmedy, ses rues, ses lieux-dits, dans Folklore. Stavelot – Malmedy – Saint-Vith, Malmedy, 1982, t. 46, p. 109

Philippe KRINGS, Fritz Maiter et les cent ans de notre hôtel de ville, dans Malmedy Folklore, Malmedy, 2001-2002, t. 59, p. 27-43

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=wmakemp&id=I4547

http://ns9.horus.be/code/fr/ipw_info_detail.asp?pk_id_news=1059 (s.v. novembre 2015)

kiosque de la place du Pont Neuf

4960 Malmedy

Paul Delforge

Paul Delforge

Statue Jean CHAPEAVILLE

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais.

Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ».

Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Chapeaville est parmi celles-ci.

Située entre Lambert Lombard et François Borset, la statue de Jean Chapeaville est l’une des 42 personnalités retenues. De facture sérieuse, elle a été réalisée avec un souci d'art et de différenciation ; le visage présente des similitudes avec le peu de documents que l’on a conservés. Sur la façade du marteau de droite du palais provincial, dans la partie supérieure des colonnes d’angle, Jean Chapeaville (1551-1617) a été représenté, livres en mains, par le sculpteur Mathieu de Tombay qui signe cinq des 121 figures liégeoises.

Chanoine de la cathédrale Saint-Lambert depuis 1587, Jean Chapeaville était une personnalité proche des princes-évêques Ernest puis Ferdinand de Bavière, dont il a été le vicaire général. Premier directeur du Grand Séminaire de Liège créé en 1592, il est aussi considéré comme le fondateur de l’historiographie moderne liégeoise.

okQuant au sculpteur Mathieu de Tombay qui signe cette statue, il est le frère d’Alphonse qui est le plus connu de cette famille liégeoise de sculpteurs, et qui travaille aussi sur le chantier du palais provincial. Ce Mathieu de Tombay est souvent confondu avec son grand-père, son parfait homonyme, voire totalement ignoré.

Source:

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 100

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350

La Meuse, 2 octobre 1880

façade du Palais provincial, face à la place Notger - 4000 Liège

Statue de Jean Chapeaville, réalisée par Mathieu de Tombay, c. 15 octobre 1880.

Paul Delforge

http://www.sculpturepublique.be/7130/DeValeriola-GillesBinchois-.jpg

Statue Gilles BINCHOIS

Face à la gare de Binche, de style néo-gothique, construite entre 1905 et 1910, s’étend une imposante esplanade, appelée place Eugène Derbaix, au centre de laquelle a été inaugurée en 1931 une statue de l’Indépendance ; autour de ce monument central s’étendent quatre pelouses séparées par des chemins : la moitié supérieure, côté gare, est ceinturée par une balustrade en pierre bleue, sculptée, de style néo-gothique d’où émergent 8 colonnes de pierre, elles-mêmes surmontées d’une statue en bronze. Destiné à mettre la gare davantage en évidence tout en atténuant harmonieusement le dénivelé du terrain, le square a été aménagé en respectant les indications très précises de la Commission royale des Monuments qui délégua sur place, à plusieurs reprises, ses représentants pour veiller à la bonne exécution des travaux (adjugés à 60.000 francs de l’époque). Soutenu par les autorités locales, et en particulier par le bourgmestre Eugène Derbaix, le projet de square s’inspire de celui du Petit Sablon, à Bruxelles, avec ses colonnettes gothiques et ses statuettes évoquant « l’histoire nationale ». Il est inauguré en septembre 1911.

Oeuvres des sculpteurs Vermeylen et Valériola, désignés en mai 1911, les 8 statues représentent « des personnages illustres qui ont joué dans l’histoire locale un rôle important et dont le souvenir mérite de vivre dans la mémoire des Binchois » (Derbaix). Quatre sont dues au ciseau de Frantz Vermeylen : Guillaume de Bavière, Marguerite d’York, Arnould de Binche et Charles-Quint (toutes les statues de droite, quand on fait face à la gare). Les quatre autres ont été réalisées par Edmond de Valériola (1877-1956) : Baudouin le Bâtisseur, Gilles Binchois (disparue en 2014), Yolande de Gueldre et Marie de Hongrie dont la statue a été volée en 1993. Dans le projet initial, présenté en octobre 1910, Gilles Binchois, comme d’ailleurs Yolande de Gueldre et Guillaume de Bavière, n’avait pas été retenu. Figuraient alors Albert, Isabelle et Jacques Du Broeucq qui, sur

décision du conseil communal de Binche et d’Eugène Derbaix en particulier, furent remplacés dans la version définitive du projet, arrêtée au printemps 1911.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1894-1904), de Valériola est le cadet de 20 ans de Frantz Vermeylen avec lequel il travaille sur le chantier binchois. Plusieurs fois candidat au Prix de Rome, le Bruxellois s’est spécialisé dans les portraits (surtout les jeunes filles et les femmes) et les médailles. La ville d’Ostende lui a confié le monument James Ensor (1930), celle d’Etterbeek celle de Constantin Meunier (1931) et il est aussi l’auteur d’un buste en marbre de Jules Bordet (Académie royale de Médecine, 1950). Comme beaucoup de sculpteurs de son époque, il fut sollicité pour réaliser des monuments commémoratifs des événements de 14-18, puis de la Seconde Guerre. Il semble cependant que les critiques émises lors de la présentation de son lieutenant-général Bernheim (inauguré à Bruxelles, au square Marie-Louise, en 1936) aient quelque peu porté préjudice à sa réputation. Cela ne l’empêche pas de réaliser de nombreuses œuvres personnelles, l’artiste travaillant le marbre autant que le bronze suivant son inspiration qui trouva aussi à s’épanouir comme médailliste. À Binche, en 1910, ce sont cependant quatre statues qu’il réalise dont un Gilles Binchois (1400-1460) aisément reconnaissable : face à la gare, sa statue est située sur la partie latérale gauche de la balustrade ; elle est la première.

Contemporain de l’illustre Guillaume Dufay, Gilles Binchois est reconnu comme un compositeur de chansons profanes dont l’influence sur les générations suivantes semble s’être davantage exercée que celle de Dufay, voire de l’Anglais John Dunstable. Ses œuvres ont en effet été maintes fois empruntées, utilisées voire transformées. Ses musiques sont presque toujours écrites à trois voix, et se fondent généralement sur des poèmes à forme fixe, des ballades et surtout des rondeaux, dont il n'a pas écrit le texte lui-même, sans que l’on connaisse toujours l’auteur. À l’instar de Dufay, Binchois est l’initiateur d'un style nouveau. Aux alentours de 1430, la musique de Binchois à la fois profane et religieuse est considérée comme une véritable ars nova.

Il est intéressant d’observer que sur les 8 statues réalisées devant la gare de Binche, six représentent des « princes ou princesses », contre deux artistes : Arnould de Binche et Gilles Binchois. Toutes les personnalités ont vécu avant le XVIIe siècle.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Le Journal de Charleroi, 31 octobre 1910 et 16 mai 1911, Journal de Bruxelles, 3 octobre 1911

Eugène DERBAIX, Monuments de la Ville de Binche, Vromant & Cie, 1920, p. 38-39

Étienne PIRET, Binche, son histoire par les monuments, Binche, Libraire de la Reine, 1999

Robert WANGERMÉE, Guillaume Dufay et la renaissance en musique, dans Robert WANGERMÉE et Philippe MERCIER (dir.), La musique en Wallonie et à Bruxelles, t. I : Des origines au XVIIIe siècle, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1980, p. 130-133

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. I, p. 479-486

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 460

place et square Eugène Derbaix

7130 Binche

Paul Delforge

Vedia

Stèle Didier COMÈS

Stèle à la mémoire de Didier Comès, réalisée à l’initiative du GAPS ,16 novembre 2013.

Au centre du village de Sourbrodt dont il est originaire, une stèle est dédiée au dessinateur de bandes dessinées Didier Comès (1942-2013). C’est le Groupement d’animation et de promotion de Sourbrodt qui a pris l’initiative de rendre ainsi hommage à l’enfant du pays, décédé quelques mois plus tôt. La stèle présente le dessin de la couverture de Silence, l’ouvrage culte de l’artiste.

De dessinateur industriel dans une usine verviétoise, il était passé progressivement à dessinateur pour la presse quotidienne ou hebdomadaire ; tout en réalisant des séries humoristiques (années 1960 et 1970), il signe pour Pilote la première aventure d’Ergün l’Errant, considérée comme une des meilleures « premières œuvres » de science-fiction. Accueilli par le journal Tintin, il ne renie pas le genre humoristique, mais s’engage sur un autre terrain quand il fait paraître L’ombre du Corbeau et surtout Silence en 1979. Sous le label À suivre, celui qui est l’ami et l’héritier spirituel d’Hugo Pratt impressionne les spécialistes de la BD avec ses cases en noir et blanc. En 1981, il reçoit l’Alfred du meilleur album au Festival d’Angoulême. D’autres prix honoreront les rares mais excellents albums de celui qui, en 1983, fut l’un des signataires du Manifeste pour la Culture wallonne. Resté attaché à son village natal de Sourbrodt, même s’il habitait à La Reid, Didier Comès vécut ses derniers phylactères en ayant les yeux fixés sur les Hautes Fagnes.

C’est à Waismes, sur le chemin de Bosfagne, dans la Fagne silencieuse et mystérieuse, qu’une « pierre de Fagne » a été installée à l’initiative d’un groupement privé présidé par Rudi Giet, et avec le soutien des amis et de la famille. L’inauguration a eu lieu le 16 novembre 2013 en présence des autorités communales. Une photo de Didier Comès accompagne une pierre bleue où sont gravés à la fois le portrait de la couverture de Silence et les mots :

« En mémoire à Dieter (Didier) Comes

(1942-2013)

Dessinateur né à Sourbrodt

Amoureux de la Fagne,

de ses mystères,

de son SILENCE

le GAPS »

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.televesdre.eu/www/waimes_inauguration_d_une_stele_en_hommage_au_dessinateur_didier_comes-82886-999-89.html (sv. novembre 2013)

Chemin de Bosfagne

4950 Sourbrodt

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Monument Guillaume APOLLINAIRE

Monument érigé à la mémoire du poète Wilhelm Apploniars de Kostrowisky - alias Guillaume Apollinaire, œuvre réalisée par Fernand Heuze sur un dessin d’Oscar Lejeune, 23 juin 1935.

Le court séjour de Guillaume Apollinaire dans la région de Stavelot-Malmedy a fait l’objet de nombreux écrits auxquels se sont ajoutés des commémorations diverses et variées, allant d’une référence commerciale à des colloques, en passant par l’ouverture d’un musée et l’inauguration de monuments. Le plus spectaculaire est assurément celui de Bernister qui commémore le séjour du poète dans la région durant l’année 1899. Il faut pénétrer de quelques dizaines de mètres dans le bois pour apercevoir un ensemble de sept blocs de pierre, géométriques, en calcaire bouchardés, l’ensemble formant une sorte de cromlech « dans un esprit apollinarien ». Au centre, se trouve la plus haute stèle – elle mesure 4 mètres de haut – sur laquelle ont été gravés les mots Guillaume Apollinaire et la fameuse date de 1899 en cette disposition « parallélépipédique » :

GUIL L AUM E

APOL I NAIR E

1899

Formant le cercle autour de la stèle centrale, six autres blocs de plus petites tailles (permettant de s’asseoir) portent une série d’inscriptions gravées formant une seule phrase, en l’occurrence trois vers de La jolie rousse, texte écrit entre 1912 et 1916 et publié en 1917, le dernier poème des « Calligrammes » :

« Soyez indulgents quand / vous nous comparez à

ceux qui furent la / perfection de l’ordre,

nous qui quêtons / partout l’aventure. »

Cette ronde de bornes n’est pas sans évoquer des bornes frontières en cet endroit situé à la limite des anciens pays de Stavelot et de Malmedy ; cette dernière cité, faut-il le rappeler, venait d’être « annexée » à la Belgique à la suite des récents Traités de Versailles quand le monument est inauguré ; Apollinaire, quant à lui, avait connu la situation ancienne où Stavelot était belge et Malmedy prussienne.

Né à Rome en août 1880, officiellement de père inconnu (en fait le comte Francesco Flugi d’Aspremont), le futur poète reçut de sa mère, la « baronne » Olga-Angélica de Kostrowitzky, plusieurs prénoms, dont Guillaume et Apollinaire qui deviendront sa signature littéraire. Après avoir séjourné à Bologne, Monaco, puis à Paris, la baronne franchit la frontière franco-belge avec son nouvel amant, Jules Weil, suivi par les conséquences de quelques revers financiers. Alors âgé de presque 19 ans, Wilhem ou William, ainsi que son frère Albert les accompagnent (juin 1899). La mère s’installe à Spa, tandis que les deux jeunes gens vont rejoindre le « beau-père » à Stavelot, où il a pris pension chez Constant-Lekeux, « charcutier - restaurateur, 12 rue Neuve ». Laissés seuls dès la fin du mois de juillet, les deux adolescents multiplient les promenades durant l’été, font des rencontres et partagent leur temps avec certains locaux ; mais sans le sou, ils finissent par s’enfuir le 5 octobre : leur mère et son ami ont quitté Spa et son casino depuis longtemps ; depuis le mois d’août, ils sont rentrés à Paris, et personne n’a l’argent pour payer la pension de Stavelot. Ce n’est qu’en 1934 que Christian Fettweis découvre dans un vieil album l’identité des deux frères et publie Apollinaire en Ardenne.

Avant lui, André Billy, Robert Vivier, Marcel Thiry notamment avaient déjà eu l’attention attirée par la familiarité d’Apollinaire tant avec la langue wallonne de Malmedy qu’avec certains lieux, voire des us et coutumes propres à l’est wallon ; le poète n’avait-il pas aussi ressenti la vive opposition qui animaient les Prussiens de Malmedy aux Wallons malmédiens ? Emporté par la grippe espagnole à la fin de la Grande Guerre, il ne pouvait plus répondre aux interrogations de ses contemporains. Indiscutablement, le bref séjour wallon avait marqué l’œuvre du poète maudit qui choisit, à Stavelot, d’abandonner définitivement la version germanique de son prénom, Wilhem, pour adopter celui de Guillaume. Comme l’écrit Maurice Piron, en 1975, grande est « l’influence du séjour à Stavelot sur la sensibilité de celui qui, entre les lignes d’un cahier au nom de Wilhelm Kostrowitzky, essayait les premières signatures de Guillaume Apollinaire. (…) l’expérience des trois mois et demi passés en Wallonie fut féconde pour la genèse elle-même de l’œuvre qui allait naître, puisqu’elle coïncide avec la gestation des premiers thèmes apollinariens et qu’elle l’a, jusqu’à un certain point, conditionnée » (PIRON, p. 73-74).

C’est grâce à Fettweis qu’il n’y a dorénavant plus aucun doute sur le bref séjour d’Apollinaire en Wallonie. Très vite, la volonté de faire connaître « cet épisode historique » va prendre plusieurs formes à l’initiative de la Société des Écrivains ardennais et de la Société des Beaux-Arts de Verviers. Éditrice de l’ouvrage de Fettweis, cette dernière propose d’élever un mémorial le long de la vieille route de Malmedy, à Francorchamps. Unissant leurs efforts, les deux sociétés inaugurent d’abord à Stavelot, le 23 juin 1935, le médaillon et la plaque commémorative dans l’entrée de l’Hôtel Constant ; ensuite, elles inaugurent le Mémorial de Malmedy.

Leur initiative malmédienne a reçu les adhésions officielles de Paul Valéry, Henri de Régnier, Lucien Descaves, André Gide, Gaston Rageot, Francis Jammes, Francis Carco, Paul Léautaud, André Billy, André Rouveyre, Jules Romains, Tristan Derême, Émile Zavie, André Salmon, Henri Duvernois, Joseph Delteil, Luc Durtain, Jacques Boulenger, Max Jacob, Valéry Larbaud, Ivan Goll, Marius Ary Leblond, ainsi que de Jean Cocteau. Tous ne sont pas présents le jour de l’inauguration, mais tant les autorités de Stavelot que celles de Malmedy ont mobilisé leur population pour accueillir les délégations et représentants officiels (comme le consul général de France, Fernand Sarrien, ou le gouverneur de la province de Liège, voire Lucien Christophe, représentant officiel du ministre belge de l’Instruction publique, ainsi que Charles Delchevalerie, André Billy, Olympe Gilbart ou Marcel Thiry), en présence de Jacqueline Apollinaire, la veuve du poète. La seule absence remarquée est celle de Paul Claudel, ambassadeur de France à Bruxelles qui a refusé d’inaugurer le monument. Une fois tout ce beau monde rassemblé, un fort cortège quitte à pied l’hôtel de ville de Malmedy pour gravir le chemin conduisant au sommet de la butte de Bernister culminant à 500 mètres d’altitude.

Le Mémorial Apollinaire a été dessiné par Oscar Lejeune et exécuté par le sculpteur verviétois Fernand Heuze (1883-1955), plusieurs fois sollicité dans l’Entre-deux-Guerres pour réaliser des monuments dans les Hautes Fagnes (par exemple, les monuments Legras et Frédéricq). Artiste discret, Heuze est comme ses collègues l’auteur de plusieurs monuments aux victimes de la Grande Guerre (par exemple celui d’Aubel avec son joueur de clairon du 12e de ligne en 1921, ou celui de Charneux). Par ailleurs, il enseigne à l’Académie de Liège. Dans son atelier, il initie son fils – parfait homonyme, né en 1914 – à la sculpture, mais c’est vers la peinture que celui-ci se dirigera, tout en étant un membre actif du comité de Verviers des Amis de la Fagne. Quant à Oscar Lejeune (Verviers 1904-1970), s’il dirige le théâtre du Parc de 1947 à 1969, il était aussi « un ami de la Fagne » et l’un des accompagnateurs de Christian Fettweis lorsque les promeneurs firent une courte halte, en 1934, dans l’hôtel-pension des Constant-Lekeux, à Stavelot, et y découvrirent qu’Apollinaire y avait séjourné en 1899. Docteur en Droit, catholique, cet amateur de théâtre se plie d’abord à la gestion des affaires commerciales familiales (de 1926 à 1943, le Verviétois est dans le « textile »), avant de se consacrer entièrement à sa passion, en tant que directeur d’un théâtre professionnel. Fondateur et responsable de la Société des Beaux-Arts de Verviers (1929-1940), Oscar Lejeune organise de grandes expositions et des concerts, et soutient des initiatives telles que celles qui honorent Apollinaire à Stavelot et Bernister.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2vduF-JT0EEJ:www.wiu.edu/Apollinaire/Archives_Que_Vlo_Ve/1_13_5-11_Quelques_articles_sur_le_monument_de_Bernister.doc+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be

Guy PEETERS, sur http://www.spa-entouteslettres.be/apollinaire.html (s.v. mars 2015)

La Vie wallonne, 15 juin 1925, LVIII, p. 409-412

La Vie wallonne, 1950, IV, n°252, p. 299

La Vie wallonne, 1974, I, n°345, p. 41-42

L’Intransigeant, 6 janvier 1935

Victor MOREMANS, dans La Gazette de Liège, 24 juin 1935

André PAYER, dans Comédia, 3 juillet 1935

L’Œuvre, 11 décembre 1935

Maurice PIRON, Guillaume Apollinaire et l’Ardenne, Paris, Jacques Antoine, 1975

Postface de Marcel THIRY, dans Maurice PIRON, Guillaume Apollinaire et l’Ardenne, Paris, Jacques Antoine, 1975, p. 118-119

Christian FETTWEIS, Apollinaire en Ardenne, Bruxelles, Librairie Henriquez, 19

34

Cor ENGELEN, Mieke MARX, Dictionnaire de la sculpture en Belgique à partir de 1830, Bruxelles, août 2006, t. III, p. 809

Lettre de Guillaume Apollinaire à James Onimus, juillet 1902, dans Œuvres complètes de Guillaume Apollinaire, Balland-Lecat, II, p. 714

Guy ZELIS, Les intellectuels catholiques en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles, p. 262-278

Pascal KUTA, Grande Guerre : l’image du souvenir en Wallonie, photos de Guy Focant, Namur, IPW, 2014

R. COLLARD et V. BRONOWSKI, Guide du plateau des Hautes Fagnes, Verviers, éd. des Amis de la Fagne, 1977, p. 302

lieu-dit Thier de Liège

4960 Malmedy-Bernister

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Mémorial François BOVESSE

À divers endroits et sous diverses formes, le souvenir de François Bovesse est bien présent dans l’espace public de la capitale wallonne : une plaque avec inscription sur sa maison natale (1946), une esplanade devant la Maison de la Culture et une plaque avec un médaillon sur un mur de la Halle al’Chair (1960), une plaque sur la maison de l’avenue Cardinal Mercier à Salzinnes sur le lieu de son assassinat (1962), le mémorial François Bovesse (1964), une présence sur la Fresque des Wallons, une rue et une place dans la périphérie. Depuis peu, l’Athénée a cependant officiellement enlevé son patronyme (sans évoquer la fin du dragueur de mines « M909 Bovesse »).

Défenseur de sa ville natale, militant wallon, député, figure de proue du parti libéral dans l’Entre-deux-Guerres, ministre – des PTT (1931-1932), de la Justice (1934-1935 et 1936-1937) et de l’Instruction publique, des Lettres et des Arts (1935-1936) – François Bovesse avait abandonné tous ses mandats électifs lorsqu’il avait été nommé gouverneur de la province de Namur (16 avril 1937). Quelques mois plus tard, il allait être démis de ses fonctions par l’occupant. Celui qui a repris officiellement ses activités d’avocat maintient ses convictions et prend des risques. Le 1er février 1944, il est assassiné par des collaborateurs rexistes qu’il n’a jamais cessé de dénoncer. Malgré les interdictions, son enterrement donne lieu à un impressionnant rassemblement de citoyens qui manifestent ainsi leur opposition à l’Ordre nouveau et surtout leur admiration à un homme qui a défendu son pays et ses libertés.

Après la Libération, le Comité central de Wallonie (que présidait Bovesse jusqu’en 1937 et qui organise les Fêtes annuelles à Namur) se préoccupe d’ériger un monument en l’honneur du disparu. En 1946, une pièce de théâtre de Jules Evrard est jouée au Théâtre afin de récolter les fonds. L’année suivante, une tombola nationale est organisée dans le même but. Avec les bénéfices de ces opérations, un concours est lancé pour confier la réalisation du « mémorial » au sculpteur monumentaliste Jacques Moeschal. Il est inauguré en grandes pompes le 18 septembre 1964. Est alors dévoilée une grande dalle de bronze, évoquant un livre ouvert, où est mentionnée une formule de François Bovesse devenue célèbre après que le ministre l’eut utilisée à la fin d’un discours qu’il prononça en 1935 devant la Societas Latina :

« Ce qui demeure quand tout s’écroule, c’est l’âme, c’est l’esprit".

Quant à Jacques Moeschal (1913-2004), il s’agit d’un architecte de formation, ayant eu notamment Henry Lacoste comme professeur à l’Académie de Bruxelles, sa ville natale. Après la Libération, il signe plusieurs maisons comme celle d’Arthur Grumiaux, mais trouve surtout son épanouissement quand il peut agrémenter de sculptures et de bas-reliefs les réalisations de ses collègues. Collaborateur du projet de la Flèche du génie civil lors de l’Expo 58 (avec Van Dosselaer et Paduart), il commence à prendre à ce moment une dimension internationale, s’exprimant à la fois avec l’aluminium, l’acier et surtout le béton. Sur la route qui le conduit vers cette reconnaissance, il réalise, en 1964, le mémorial Bovesse, à Namur qui représente bien ce qui constitue sa signature, à savoir l’intégration de sculptures monumentales dans l’espace urbain ou sur des bâtiments d’importance (en l’occurrence à Namur, la Maison de la Culture) dans la vie des hommes. Si son Signal de Grand Bigard (1963) et son Signal d’Hensies sont bien connus de ceux qui fréquentent ces tronçons autoroutiers, les œuvres de Jacques Moeschal se rencontrent, de manière toute aussi étonnante, à Mexico, dans le désert du Néguev, à la gare du Midi ou à l’aéroport de Bruxelles.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jacques VANDENBROUCKE (texte), Pierre DANDOY (photos) : 40 ans de fêtes de Wallonie à Namur, Bruxelles, Luc Pire, 2000

André BROZE, Quelques discours prononcés par Monsieur le Ministre François Bovesse durant l’année 1935, Bruxelles, 1936

Jacques Moeschal - sculpteur architecte, collection ‘9’ dirigée par Robert NAHUM, Bruxelles, 180° éditions, Bruxelles, 2013

http://www.moeschal.be/jacques-moeschal/ (s.v. février 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 189

pignon aveugle de la Maison de la Culture

5000 Namur

Paul Delforge

Photo Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Statue Begge

Professeur à l’Académie de Bruxelles, le sculpteur liégeois Louis Jehotte (1804-1884) a offert ses services à sa ville natale, dès 1855, pour élever sur la place Saint-Lambert une statue équestre de Charlemagne. S’inscrivant dans un mouvement typique du XIXe siècle visant à honorer les « gloires nationales belges », cette proposition a embarrassé les autorités liégeoises tant en raison de la question non résolue à l’époque du lieu de naissance de Charlemagne, que par l’insistance du sculpteur d’installer son œuvre sur la place Saint-Lambert. Au milieu du XIXe siècle, la question du lieu de naissance de Charlemagne n’est pas réglée : Belgique, France, Allemagne ? Elle reste d’ailleurs discutée encore aujourd’hui. Cependant, en dépit des protestations de Jehotte, l’emplacement qui est finalement choisi est le boulevard d’Avroy. C’est là que le monument est inauguré le 26 juillet 1868.

Contrairement à l’impression que pourrait donner une vision lointaine de l’impressionnante statue équestre, Charlemagne n’est pas le seul à être honoré. Toute « sa famille » – du moins six de ses ascendants les plus illustres – est associée par Jehotte, par une représentation en bas-relief sur le large socle de style romano-byzantin, par ailleurs ornés de motifs végétaux et de médaillons historiés alternant avec des têtes de lion. Dans les six niches à arcades en plein cintre, que séparent des colonnes ornées de l’aigle impérial, on rencontre Charles Martel, Pépin de Landen, Pépin le Bref, Pépin de Herstal, ainsi que deux femmes, Bertrade et Begge.

Sans que l’on connaisse son lieu de naissance ni d’ailleurs la date, Begge est la fille de Pépin l’Ancien et d’Itte, la fondatrice de l’abbaye de Nivelles. Begge est aussi la sœur de Gertrude de Nivelles. Vers 644, Begge épouse Anségisel, intendant des domaines royaux en Austrasie, avec qui elle a un fils, Pépin le Jeune (dit Pépin II de Herstal) qui deviendra maire des palais d’Austrasie et de Neustrie. Rédigée dans le courant du XIe siècle, la Vita Beggae raconte que son mari fut assassiné à la chasse par un certain Gondouin. Devenue veuve, Begge se réfugie en Hesbaye, vers 673, avant de partir pour l’Italie où elle décide d’entrer en religion comme sa sœur. À son retour de Rome, elle développe un monastère à Andenne qui devient rapidement l’un des plus florissants de nos régions. Surnommée Begge d’Andenne, elle en devient la première abbesse (691). Elle contribue à l’expansion du pouvoir que les Pippinides détiennent alors principalement autour de Liège et en Ardenne. Son fils, Pépin II de Herstal (circa 645 – Jupille 714) n’aura de cesse de consolider la domination de sa famille sur les rois mérovingiens. C’est par conséquent l’arrière-arrière-grand-mère de Charlemagne, que Jehotte représente sur le piédestal de l’empereur.

Formé à l’Académie de Liège, Louis Jehotte a bénéficié d’une bourse de la Fondation Darchis dans sa jeunesse, et a fait le voyage en Italie (Florence et Rome). Ami d’Eugène Simonis, il est comme lui élève de Mathieu Kessels à Rome (en 1823), avant de séjourner à Paris (1830) et à Copenhague où il fréquente l’atelier de Thorwaldsen (1831). Nommé professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en 1835, il y enseigne seul cette matière pendant 27 ans (1835-1863), influençant considérablement plusieurs générations d’artistes (Mélot, Bouré, Fiers, Meunier, Desenfans, etc.). Préférant sculpter des sujets religieux, Jehotte se fait rare en monuments publics. Pourtant, c’est lui-même qui avance, en 1855, l’idée de Charlemagne, personnage auquel il consacre, avec son ami André Van Hasselt, une importante biographie résultant de vingt ans de recherches. Tenant particulièrement à ce monument, Jehotte a acquis un terrain à Bruxelles (rue de Pachéco) et c’est là qu’il exécute la fonte de cette œuvre colossale, pesant dix tonnes. En 1888, des vandales abîment trois des statues du piédestal et un nouveau procès oppose la ville et le sculpteur qui meurt sans que l’affaire soit réglée. À la veille de la Grande Guerre, la partie inférieure du socle est remplacée. Au début du XXIe siècle, il a été procédé à une rénovation totale du monument qui a retrouvé des couleurs et un large espace de dégagement.

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, t. 1. La Sculpture belge, Bruxelles, CGER, 1990, p. 71 Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 460-461

Pierre COLMAN, Le site de la statue équestre de Charlemagne, dans Chroniques d’archéologie et d’histoire du pays de Liège, Liège, Institut archéologique liégeois, juillet-décembre 2004, n°7-8, tome II, p. 76-77

Alain DIERKENS, La statuaire publique, dans L’architecture, la sculpture et l’art des jardins à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1995, p. 246-250

Liège, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2004, p. 154

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, printemps 1970, p. 9-10

Pierre COLMAN, Le sculpteur Louis Jehotte, alias Jehotte (1803-1884) académicien comblé...d’avanies, Liège, 2010

http://www.sculpturepublique.be/4000/Jehotte-Charlemagne.htm

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 764

Alexia CREUSEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Eugène COEMANS, Begghe, dans Biographie nationale, t. II, col. 107-110

Alain COLIGNON, Dictionnaire des saints et des cultes de Wallonie. Histoire et folklore, Liège, éd. du Musée de la Vie wallonne, 2003

boulevard d’Avroy

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge

Statue Grégoire-Joseph CHAPUIS

Statue à la mémoire de Grégoire-Joseph Chapuis, réalisée par Joseph-Antoine Van den Kerkhove, 10 octobre 1880.

Lors de la seconde restauration du prince-évêque de Liège François-Antoine de Méan (printemps 1793), le médecin Grégoire-Joseph Chapuis (1761-1794) ne se méfie pas des risques de rétorsion qui pèsent sur tous ceux qui ont pris une part active aux événements révolutionnaires depuis 1789. Maître-accoucheur diplômé (1785), premier chirurgien à pratiquer une césarienne en région verviétoise, cofondateur d’une association appelée la Chambre des Zélés, Chapuis porte une réelle attention aux plus défavorisés et se fait un propagandiste actif des idées nouvelles. Propagandiste des Droits de l’Homme, Grégoire Chapuis n’accepte de participer à l’administration de sa cité que sous le régime de liberté instauré par Dumouriez. Officier municipal en charge de l’État civil, il se fait un devoir de célébrer les mariages civils, symbole de la sécularisation de toute la vie sociale. Confiant dans la promesse d’amnistie annoncée par le prince-évêque, Chapuis est arrêté en avril 1793, emprisonné à Liège et, le 30 décembre, condamné à mort. Le 2 janvier 1794, il est décapité sur la place du Sablon, à Verviers.

En dépit de la portée de l’événement et d’un hommage rendu dès l’arrivée définitive des révolutionnaires français (à partir de 1795), l’exécution capitale de Chapuis paraît s’évanouir dans l’oubli du temps quand son souvenir est ranimé par une série de publications (biographies et pièce de théâtre), à partir des années 1870. En quête de références marquantes, les milieux libéraux locaux voient en lui un « Saint-Just verviétois », Un Docteur martyr, ainsi que l’écrit Thil Lorrain. Composé d’industriels et d’intellectuels locaux (Ernest Gillon, Pierre Grosfils, Thil Lorrain, Henri Pirenne père), un Comité spécial formé par le Comité des Soirées populaires se met en place pour organiser un concours littéraire et surtout plusieurs manifestations et souscriptions pour réunir les fonds nécessaires à l’élévation d’un monument. L’idée avait déjà été évoquée en 1837, mais le conseil communal ne l’avait pas retenue.

En septembre 1875, les autorités de Verviers renomment la place des Récollets et en font la place du Martyr, manifestant ainsi un soutien explicite à l’initiative privée. Le sculpteur qui est choisi est le bruxellois Joseph-Antoine Van den Kerkhove (1848- ?), dit Nelson. Fils d’Augustin Van den Kerkhove dit Saïbas, (Joseph)-Antoine est né dans une famille de sculpteurs anversoise venue s’établir à Bruxelles. Travaillant le bronze ainsi bien que le marbre ou la pierre, il travaille sur plusieurs chantiers de décoration d’édifices publics et réalise, d’initiative, de petits objets de décoration et de fantaisie.

Le 7 août 1880, la première pierre du socle est officiellement posée et, le 10 octobre, le monument érigé en mémoire de Chapuis est officiellement inauguré par le bourgmestre libéral Ortmans-Hauzeur. Le chantier n’a pas traîné car la manifestation – prestigieuse – devait correspondre à la date du 50e anniversaire de l’indépendance de la Belgique.

Le monument comprend un socle de 4 mètres de haut en pierre bleue d’Écaussines et la statue en bronze fait la même taille. Présenté debout, la tête levée vers l’avenir, le personnage se tient droit, les jambes légèrement écartées, laissant apparaître la lame qui eut raison de lui. En l’absence de toute représentation du visage de Chapuis, ses traits sont empruntés à Armand Wéber (dont chacun admettait la ressemblance). Sur les parois du socle, plusieurs inscriptions dévoilent surtout les motivations et les valeurs (libérales, voire anticléricales) que défendent ceux qui l’honorent. Grégoire-Joseph Chapuis est présenté comme :

« Éducateur et bienfaiteur du Peuple »

« Mort pour l’Indépendance du pouvoir civil

12 avril 1761 – 2 janvier 1794 ».

« G.J. Chapuis, ses concitoyens, 1880 »

En pleine querelle scolaire, les libéraux verviétois détiennent un héroïque prédécesseur, dévoué à l’éducation populaire. Entre libéraux, catholiques et bientôt socialistes, la mémoire de Chapuis ne va pas cesser de susciter des réappropriations symboliques. Sans entrer dans les péripéties du sujet, citons simplement le fait qu’en 1984 la section de Wallonie libre – Verviers a choisi le monument Chapuis pour célébrer ses 40 ans d’existence, et rappeler qu’elle partageait « le même goût de la liberté » que le martyr.

Sources:

Freddy JORIS, Mourir sur l’échafaud, Liège, Cefal, 2005, p. 18

Philippe RAXHON, La Figure de Chapuis, martyr de la révolution liégeoise dans l’historiographie belge, dans Elizabeth LIRIS, Jean-Maurice BIZIÈRE (dir.), La Révolution et la mort : actes du colloque international, Toulouse, 1991, p. 209-222

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 571-573

Place du Martyr

4800 verviers

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Monument Herman BODSON

À côté du célèbre lion réalisé par Félix-A. Bouré et qui culmine au sommet du barrage de La Gileppe, un monument dédié aux constructeurs dudit barrage faisait piètre figure. Situé au pied du mur du premier barrage, il était comme écrasé et paraissait nettement moins spectaculaire que l’immense roi des animaux. Par sa forme – une haute et étroite colonne en pierre posée sur un bloc rectangulaire en moellons, lui-même dressé au-dessus d’une base circulaire de trois marches – il est aussi nettement plus discret : sur les côtés du piédestal principal, sont incrustées quatre plaques commémoratives. Chacune identifie un acteur majeur du prestigieux édifice construit pour retenir l’eau du ruisseau de La Gileppe, fournir ainsi de l’eau de distribution aux industries et aux habitants de Verviers et régulariser aussi le débit – souvent torrentueux – de la Vesdre.

Ce monument pourrait avoir été construit dès 1869 et inauguré le 9 octobre lors de la pose de la toute première pierre du barrage, afin d’honorer Eugène Bidaut, décédé en 1868. Diplômé de l’École des Mines de Liège (à la fin des années 1820), cet ingénieur fera toute sa carrière dans la jeune administration belge. Dès les années 1850, il est chargé des premières études sur les eaux verviétoises. Son rapport final sur La Gileppe lui vaut d’accéder au rang de secrétaire général du Ministère des Travaux publics en 1866, mais sa mort, deux ans plus tard, l’empêche d’accompagner la phase décisive des travaux et d’être pleinement célébré au moment de l’inauguration du barrage.

A EUGÈNE BIDAUT

AUTEUR DU PROJET

DE CE BARRAGE

NÉ À LIÈGE

LE 6 AOÛT 1808

DÉCÉDÉ LE 19 MAI 1868 À BRUXELLES

La deuxième plaque commémorative pourrait avoir été apposée à la même époque puisqu’elle rend hommage :

A AUGUSTE DONCKIER

INGÉNIEUR

COLLABORATEUR AU PROJET DE CE BARRAGE

NÉ À LIÈGE

LE 24 MAI 1831

DÉCÉDÉ À GOÉ-LIMBOURG

LE 9 AOÛT 1866

Géologue et botaniste, ingénieur et docteur en Sciences, Donckier avait été chargé d’étudier sur le terrain les détails du projet de barrage. Sa disparition, à l’âge de 35 ans, fut un handicap dans la poursuite du projet, de la même manière que la mort d’Herman Bodson :

« A

HERMAN BODSON

INGÉNIEUR ET

COLLABORATEUR AU PROJET

ET AUX PREMIERS TRAVAUX

DE CONSTRUCTION

DE CE BARRAGE

NÉ À ODEUR

LE 1ER DÉCEMBRE 1806

DÉCÉDÉ À LIÈGE

LE 28 MAI 1871 »

Ingénieur diplômé de l’École des Mines de Liège (1828), Herman Bodson a fait carrière entre le Corps des Mines où il est nommé géomètre en 1833 et divers chantiers privés en Wallonie où il travaille dans le secteur charbonnier. Détaché par l’administration pour s’occuper spécialement du projet de barrage sur La Gileppe, il défend l’idée d’un seul barrage, dont le mur de retenue voisinerait avec les 45 mètres de haut afin de pouvoir retenir 12 millions de m³ d’eau. Décédé en 1871, Bodson n’assistera pas à l’inauguration du barrage, en 1878.

Si l’on veut considérer que le monument a été dressé en l’honneur de tous les constructeurs du barrage, il n’est par conséquent pas possible de retenir l’année 1869 comme celle de son inauguration, ni d’ailleurs celle du 28 juillet 1878, lors de l’inauguration du barrage. La quatrième plaque du monument aux constructeurs du barrage rend en effet hommage :

AU BARON JAMBLINNE DE MEUX

INGÉNIEUR-COLLABORATEUR

DE L’AUTEUR DE CE BARRAGE

NÉ AU CHÂTEAU D’EMINES

LE 28 DÉCEMBRE 1820

DÉCÉDÉ À BRUXELLES

LE 28 AVRIL 1912

Le doute est cependant de mise car un monument apparaît sur le premier tableau de La Gileppe, réalisé par le jeune peintre verviétois, Charles Boland dès 1878. Ce dernier avait été impressionné par la construction du barrage et avait voulu être le premier à peindre ce paysage neuf. Il prend l’initiative d’offrir à la ville de Verviers le tableau qu’il achève durant l’été 1878. De manière assez visible mais sans aucune précision, un monument apparaît au pied du mur du barrage, près des bâtiments du personnel. Ce tableau permet par conséquent d’affirmer qu’un monument était déjà construit lors de l’inauguration du barrage, le 28 juillet 1878, mais il est impossible de savoir s’il s’agit du monument aux constructeurs du barrage.

La question est plus délicate qu’il n’y paraît. En effet, une polémique a éclaté en octobre 1869 sur la question de la paternité des plans du barrage de la Gileppe. Les honneurs officiels décernés à Jamblinne de Meux cette année-là ont heurté le fils d’Eugène Bidaut et la veuve d’Auguste Donckier. Si Jamblinne avait signé les plans di barrage, Bidaut et Donckier en étaient les auteurs principaux, voire uniques : leurs mérites ne devaient pas être oubliés. La presse de l’époque a fait ses choux gras des lettres échangées publiquement sur le sujet. Par ailleurs, les articles de presse d’octobre 1869 et de juillet 1878 ne font aucune mention d’un quelconque monument aux constructeurs du barrage. Dresser un monument commun aux différents protagonistes a par conséquent dû être un acte de pacification accompli après la disparition du baron Jamblinne, après 1912.

Dans les années 1960, quand d’importants travaux sont entrepris pour rénover et rehausser le mur du barrage de La Gileppe, le sort du monument aux constructeurs paraît être scellé. Une photo de 1969 montre clairement que son emplacement constitue une gêne évidente sur le chantier d’élargissement de la base du mur-barrage. Alors qu’une nouvelle plaque commémorative est apposée sur le nouveau socle du lion, lors de l’inauguration du surhaussement, le 20 octobre 1971, l’ancien monument a disparu. En fait, il s’est éloigné de la vallée de la Gileppe et a été transféré à Verviers. Il se trouve désormais à l’arrière du bâtiment qui, rue Xhavée, accueille le Centre culturel régional de Verviers (CCRV).

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, notamment de juillet 1878

La Meuse, 11 octobre 1869, 17 et 25 novembre 1869 ; L’Écho du Parlement, 14, 20 et 25 novembre 1869

R. CAMPUS dans Biographie nationale, t. XXX, suppl. 2, col. 161-164

E. GILON, Le barrage de la Gileppe. Guide du touriste. Vues, cartes et plans, Verviers, 1878, p. 134

Bulletin communal de Verviers, 1866, p. 56

R. DEMOULIN, Contribution à l’histoire de la Révolution de 1830 à Liège, extrait du Bulletin de l’Institut archéologique et historique, Bruxelles, 1936, t. 60, p. 15

Jean DESHOUGNES, La petite histoire de La Gileppe et ses promenades, Verviers, Marabout, 1971, 2e éd., p. 54-55, en particulier la photo de 1969 p. 133

BODSON, DETIENNE, DECLERCQ, Le barrage de la Gileppe, Mémoire rédigé à la demande de la section de Liège de l’Association des ingénieurs sortis de l’École de Liège, Liège, 1877

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 260

La Vie wallonne, I, 1962, n°297, p. 5-29

Béthane

4830 Dolhain

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Nicolas COMPERE

Stèle à la mémoire de Nicolas Compère, réalisée à l’initiative des autorités locales, circa 1947.

Située dans les bois des Stepennes, sur la commune d’Anthisnes, un monument rappelle que le 13 mai 1940 a été fusillé, à cet endroit, le premier « résistant » du pays. Sur un gros bloc de pierre, est attachée une plaque en marbre noire dans lequel ont été gravés les circonstances de la guerre 40-45, le nom de Nicolas Compère, tandis que son portrait apparaît sous la forme d’un médaillon photographique.

Né à Rotheux-Rimière en 1871, il avait accompli toute sa carrière dans la police de Seraing : entré en 1900 comme simple agent, il était devenu inspecteur en 1910, commissaire-adjoint en 1920 et avait été admis à la pension en 1936. Lors de leur offensive en mai 1940, les armées allemandes subissent des pertes importantes en raison de la résistance du fort de Boncelles, à laquelle s’ajoutent les actions décidées de francs-tireurs. Des civils sont pris en otage par l’envahisseur du côté de Seraing : ils sont menacés d’être exécutés si la résistance ne cesse pas.

Alors qu’il vient de faire face au décès très récent de son épouse (3 mai 1940), Nicolas Compère se propose comme otage volontaire à la condition que les autres personnes arrêtées soient libérées. Le soir même, Nicolas Compère est fusillé par les Allemands sur la route d’Anthisnes, au village de Vien. Son corps ne sera découvert que le 18 mai, dissimulé dans la végétation, à l’entrée du Bois des Stepennes. Il est enterré au cimetière de Seraing (1941) et transféré dans un caveau d’honneur en 1963.

Chaque année, les autorités d’Anthisnes accompagnées des associations patriotiques fleurissent ce monument, ainsi que celui, proche, dédié « Aux Résistants Belges, Soldats Américains et Partisans Russes ayant combattu à Anthisnes qui se souvient ».

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.bel-memorial.org/cities/liege/anthisnes/anthisnes_stele_nicolas_compere.htm (sv. août 2013)

Informations communiquées par M. Armand Collin (février 2014)

Bois des Stepennes

4160 Anthisnes

Paul Delforge