Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

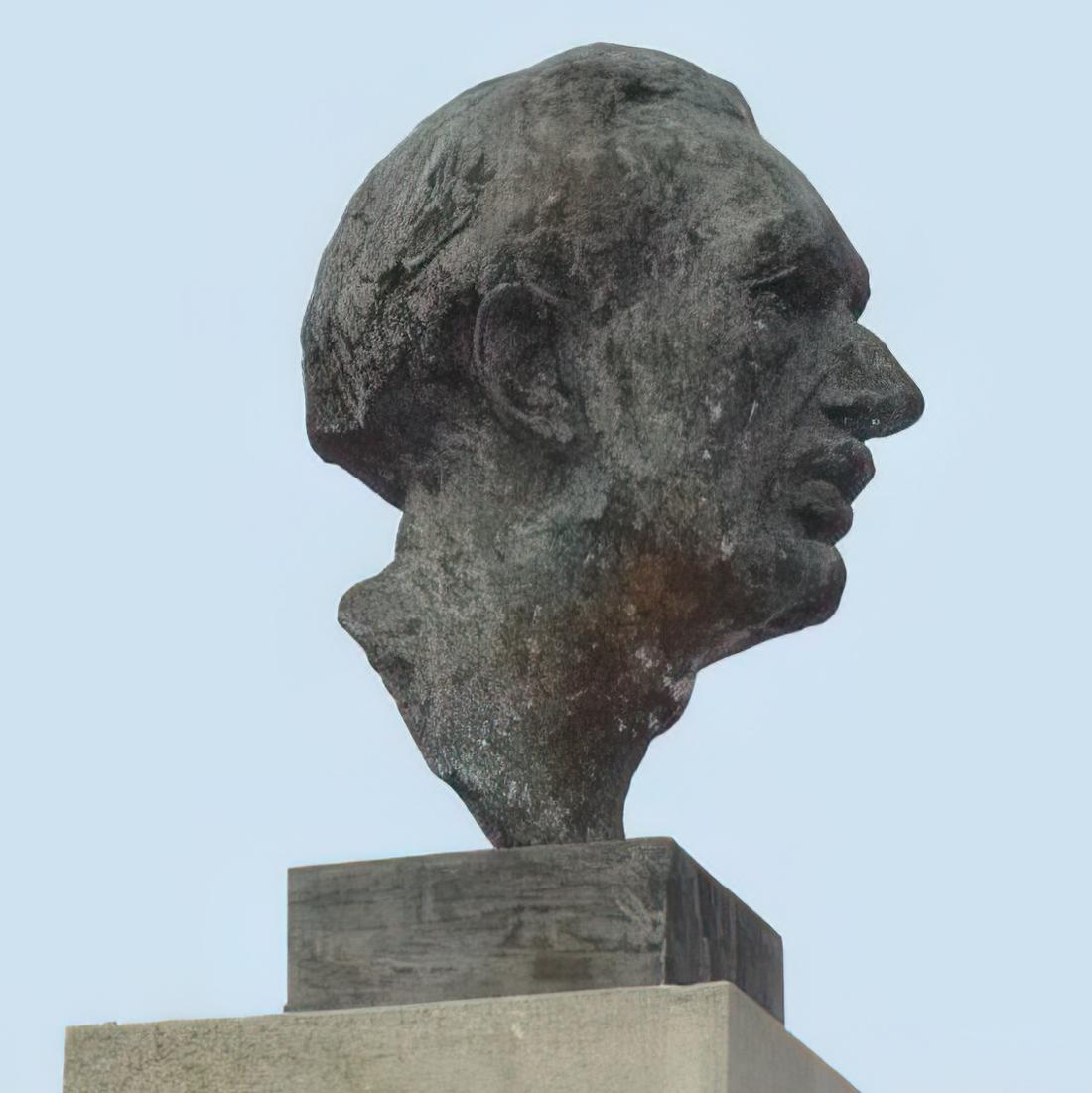

Buste de René Lyr

Buste à la mémoire de René Lyr, réalisé dans un premier temps par Auguste Puttemans ; dans un second temps, par Léandre Grandmoulin, 19 juin 1960 et 18 juin 1967.

C’est dans la botte de Chimay que se forge la personnalité du jeune René Vanderhaegen, à cheval sur les XIXe et XXe siècles. Attiré vers la littérature et la musique ainsi que par les idées socialistes, voire anarchistes, en dépit des espérances familiales, l’adolescent s’émancipe dès 1905, au moment où il s’établit à Bruxelles. Si les idéaux politiques s’effritent avec le temps, il se consacre résolument à l’écriture au détriment de ses études ; il préfère donner des cours de français aux étudiants étrangers qui fréquentent l’Université libre de Bruxelles et taquiner la muse. Au contact des écrivains de son temps, il s’adonne à la poésie, se passionne pour la musique et se forge un nom sous le pseudonyme de René Lyr. Intéressé par l’activité des artistes wallons, en particulier des musiciens, il se penche sur leur histoire et contribue à leur promotion, écrivant des articles et des livres, tout en étant notamment actif au sein de la Société des Amis de l’Art wallon, et à la Fédération des Artistes wallons. Enseignant avant-guerre et pendant celle-ci (il enseigne en Gironde de 1914 à 1918), il devient après l’Armistice à la fois musicologue, critique d’art, journaliste, puis directeur des services d'information et de propagande des Expositions universelles de Bruxelles (1935), Paris (1937), Liège (1939) et New York (1939, pavillon belge). Après la Libération, il est nommé conservateur du Musée instrumental de Bruxelles (1946-1957).

Représentant de l’arrondissement de Bruxelles à l’Assemblée wallonne de 1919 à 1940, il contribue à l’organisation de secours durant la Grande Guerre et est résistant par la plume durant la Seconde. Secrétaire national du Front de l’Indépendance pendant quatre années, président de Wallonie indépendante en 1944, défenseur de la thèse fédéraliste au Congrès national wallon de Liège, en octobre 1945, membre du Comité permanent du Congrès national wallon (1947-1957), René Lyr était aussi parmi les fondateurs de L’Alliance française en Belgique, dont il est élu président fondateur en 1945 et un des membres du conseil général à Paris. À travers ses très nombreux écrits, il laisse régulièrement filtrer des informations sur sa propre existence, tout en consacrant de nombreuses biographies à ses amis artistes. Le Prix Verlaine de l’Académie lui fut décerné en 1957, quelque temps avant son dernier voyage.

Rapidement, après son décès, la décision est prise d’élever un monument dans sa ville natale. Pour le buste de René Lyr, l’œuvre d’Auguste Puttemans (1866-1922) s’impose d’elle-même. Une réelle amitié avait uni les deux hommes avant la Grande Guerre et le sculpteur bruxellois avait signé un buste en bronze qui fait l’unanimité. Placé au sommet d’un socle en moellons, il est inauguré le 19 juin 1960. Élève de Charles Van der Stappen à l’Académie de Bruxelles, condisciple de Victor Rousseau, Auguste Puttemans est surtout célèbre pour sa statue d’Isis, offerte après la Grande Guerre, par un comité belge, au président Herbert Hoover, ainsi que pour une statue à Francisco Ferrer. À Nismes-lez-Couvin, Puttemans est aussi l’auteur d’une victoire ailée.

Le bronze de Puttemans ne résiste cependant pas à la convoitise de vandales qui s’en emparent définitivement en 1964. Pour remplacer ce buste, les autorités locales se tournent vers une œuvre réalisée en son temps par Léandre Grandmoulin (1873-1957), autre ami de René Lyr qui, comme lui, résidait à Uccle. Comme Puttemans, Léandre Grandmoulin avait été formé à l’Académie de Bruxelles, avait été l’élève de Van der Stappen et connaissait Victor Rousseau : Grandmoulin exécute en effet plusieurs préparations pour ce dernier, comme d’ailleurs pour Meunier et Rombaux. Deuxième du Prix de Rome 1900, ce portraitiste réaliste avait enseigné à l’Académie Saint-Gilles de 1922 à 1933. Ce « nouveau » monument est inauguré le 18 juin 1967.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1051-1052

André LÉPINE, 80 monuments insolites d'Entre-Sambre-et-Meuse, Cerfontaine, 1989, p. 77

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Robert FRICKS et Raymond TROUSSON, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, 2, La Poésie, Gembloux, 1988, p. 71-72, 111, 143, 484-485

Robert O.J. VAN NUFFEL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 263-267

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 655 et t. II, p. 324

Les Allées

5660 Couvin

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

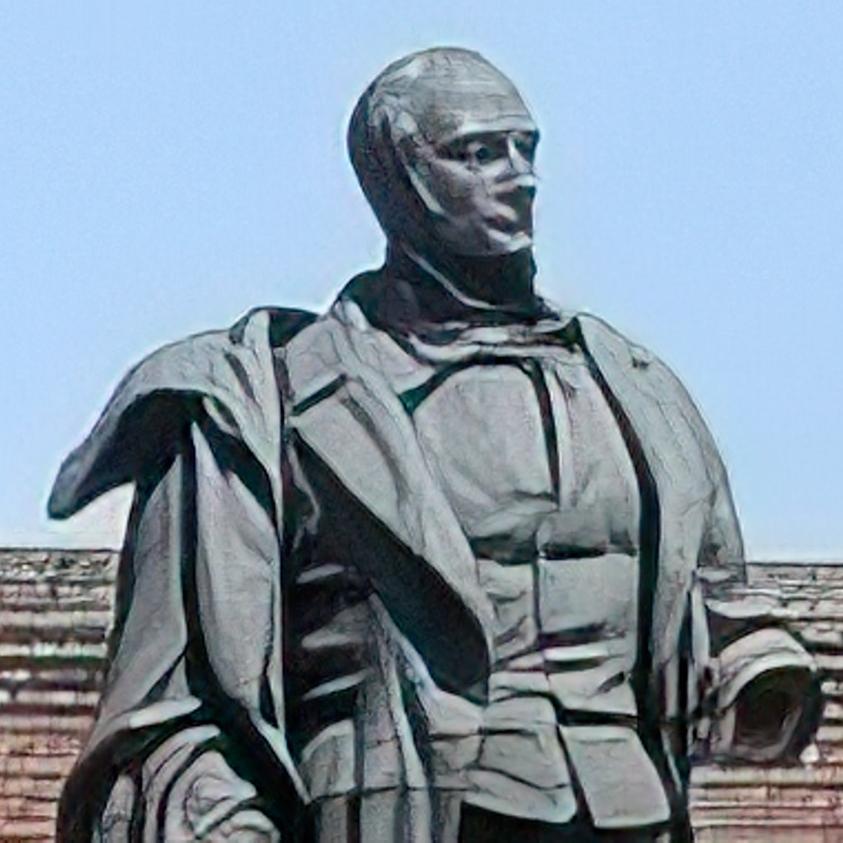

Monument Édouard ORBAN de XIVRY

Dans l’histoire politique de la Wallonie, les mandataires assassinés dans leurs fonctions ne sont – fort heureusement – pas très nombreux. La toute première victime du XXe siècle a été le gouverneur de la province de Luxembourg, assassiné dans son bureau, le 26 janvier 1901, juste avant que son meurtrier ne retourne l’arme contre lui. Le responsable de cet acte, qui suscita l’émoi dans tout le pays, était un fonctionnaire provincial, Jean Schneider, qui souhaitait remettre sa lettre démission ; son geste a toujours été expliqué comme celui d’un désespéré.

Frappé en pleine poitrine par une balle tirée à bout portant, le gouverneur Édouard Orban de Xivry n’avait aucune chance de survivre. Dès le jour de ses funérailles, le projet de lui élever un monument fut lancé. Rapidement organisée, une souscription publique rassembla, en peu de jours, des moyens importants. En juin 1902, il y avait accord sur le projet. L’architecte Louis Van de Wyngaert en dressa le plan, tandis que le sculpteur Franz Vermeylen était sollicité pour la réalisation des bronzes. Le choix se porta sur la ville d'Arlon, privilégiée à La Roche, lieu de naissance d’Édouard Orban et de ses ancêtres.

Le monument

La structure du monument est à ce point complexe que la description précise qu’en fait Tandel, en 1903, paraît bien convaincante : « Au centre d’un hémicycle de neuf mètres d’intérieur, dont le sol haussé est recouvert d’une belle mosaïque, se dresse un piédestal surmonté d’une stèle-pyramide, genre obélisque (dont le sommet est à huit mètres de la rue) sur le haut de laquelle se détache, de forme ovale et en marbre blanc, un médaillon représentant le profil du gouverneur.

Au-devant de la stèle – celle-ci en retrait du piédestal – surgit un rocher d’allure pittoresque, servant de base au groupe principal : une femme du peuple amenant son fils devant le médaillon qu’elle lui montre de la main droite tandis qu’elle lui rappelle les nombreux bienfaits dont le gouverneur marqua son passage ; l’enfant témoigne sa naïve reconnaissance par l’offrande de quelques fleurs de bruyère, la fleur des Ardennes, qu’il élève vers l’image du bienfaiteur.

Un peu plus bas, sur la gauche, couché sur le rocher dans une attitude de tristesse, le lion luxembourgeois garde l’écusson de la province adossé à la stèle.

Une palme de bronze jetée sur la pierre, par sa teinte verdâtre, sert de transition du gris-bleu du rocher au jaune-rouge de la pyramide. Une inscription, en caractères dorés creusés dans la stèle, relate en peu de mots le triste événement qu’on commémore et porte :

AU BARON ORBAN DE XIVRY,

GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG

NÉ À LAROCHE, LE 28 SEPTEMBRE 1858

MORTELLEMENT FRAPPE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SON DEVOIR

EN L’HÔTEL PROVINCIAL D’ARLON

LE 26 JANVIER 1901

Le piédestal et le rocher sont en petit granit ; la stèle-pyramide en granit de l’ouest (Bretagne) ; le groupe, le lion, les palmes et l’écusson, en bronze ; le médaillon en marbre blanc. Les mots : Elevé par souscription publique, ornent la face antérieure du piédestal.

L’hémicycle servant de cadre au motif central est de forme elliptique et constitue un ensemble architectural. Il se compose d’une base et d’un entablement en petit granit entre lesquels se découpe une rangée de petits pilastres en pierre jaune. L’ensemble forme une emprise sur le jardin de l’hôtel provincial et se détache admirablement sur un magnifique fond de verdure. L’hémicycle se termine par deux pylônes de petit granit surmontés chacun d’un motif ornemental en pierre de Jaumont sur lesquels sont sculptés les écussons de La Roche et d’Arlon, lieux de naissance et de décès du gouverneur. Des palmes en bronze décorent la face antérieure des pylônes et un grillage en fer forgé clôture l’hémicycle ».

Et Tandel de préciser encore que les noms de l’architecte et du sculpteur ont été inscrits sur la plinthe du socle, de même que, du côté gauche de l’hémicycle, apparaissent les remerciements aux souscripteurs ainsi que la date de l’inauguration ; et du côté droit, une vingtaine de noms des membres du Comité exécutif et du Comité d’honneur du monument, avec leur statut et qualité !

Le jour de l’inauguration, toutes les forces vives du Luxembourg sont présentes, ainsi que des représentants du sommet de l’État belge et luxembourgeois. À travers le gouverneur décédé, c’est toute une province qui se retrouve autour d’un représentant martyr d’une famille implantée depuis plusieurs générations en Ardenne.

Conseiller communal du Luxembourg, élu par le canton de La Roche en 1886, Édouard Orban (La Roche 1858 – Arlon 1901) a rapidement fait partie du bureau du Conseil provincial, puis il a été choisi comme député permanent. Catholique affirmé, il n’exerçait que depuis peu de temps ses fonctions à l’exécutif provincial quand le décès de Paul de Gerlache laisse vacant le poste de gouverneur. À 32 ans, Édouard Orban de Xivry accède à cette fonction qu’il va exercer dix ans, se préoccupant notamment du développement de l’agriculture, des facilités de transport et de la question sociale.

Son monument est aussi l’un des tout premiers élevés à une personnalité catholique dans l’espace public de Wallonie. Alors qu’une dizaine de libéraux ont déjà été statufiés, seul Dumortier a eu cet honneur, dans la famille catholique (Tournai 1883). L’ampleur du monument répare tous « les retards ». L’architecte arlonais n’a pas lésiné avec les effets architecturaux, et le brabançon Frantz Vermeylen l’a accompagné.

Les artistes

Natif de Louvain, où son père (Jan Frans) exerçait déjà le métier, Frantz Vermeylen (1857-1922) a appris la sculpture dans l’atelier familial, avant de suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Louvain (1869-1878) où son père enseigne, et de se perfectionner à Paris (chez A.-A. Dumont). Ayant certainement travaillé sur les chantiers de décoration de l’hôtel de ville de Louvain, de la gare d’Amsterdam et au Rijksmuseum dans les années 1880, il devient l’expert attitré des autorités louvanistes, avant de répondre aussi à des commandes de décoration pour la ville d’Audenarde, l’abbaye Saint-Gertrude, la Volksbank, etc.

Spécialisé dans les intérieurs d’église (par exemple, Saint-Martin à Sambreville), il reste un artiste demandé tant pour ses médailles que pour ses bustes et ses statues, comme celle du gouverneur Orban de Givry à Arlon (1903). C’est aussi lui qui signe quatre des huit statues du square Derbaix, à Binche.

Quant à l’architecte du monument Orban de Xivry, les sources citent généralement Louis Van de Wyngaert, fils de Jean-Louis. Les deux étaient architectes ; il est probable qu’ensemble ils aient travaillé sur le projet. Le père était originaire de la province d’Anvers (Lierre 1828 – Arlon avril 1907) et a fait sa carrière dans la province luxembourgeoise ; il est devenu l’architecte attitré de la province et a dirigé l’Académie des Beaux-Arts, ainsi que l’École industrielle d’Arlon. Son fils, Louis (Arlon 1852 – Arlon juillet 1907), est aussi devenu architecte provincial, tout en étant l’architecte de la ville d’Arlon. Membre correspondant de la Commission des Monuments (comme son père), il est principalement l’auteur des plans de la gare d’Arlon.

Ludo BETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 602-604.

Émile TANDEL, Le monument élevé à la mémoire du baron Édouard Orban de Xivry, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1903, t. 38, p. 199-220.

Nécrologe, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1907, t. 42, p. VII.

Oscar LAMBOT, In memoriam, ibidem, p. 220-221.

Nicolas SCHWARTZ, 19 juillet 1903, ibidem, p. 220-221.

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1903, t. 42, p. 20 et 332.

J-P. CHAMPAGNE, À travers Arlon, 1980, p. 7.

Victor DE MUNTER, Frantz Vermeylen et son œuvre, dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, Société royale de Numismatique, 1925, n°1, p. 61.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 739.

place Orban, au carrefour de l’avenue Nothomb et des rues Joseph Netzer et Général Molitor

6700 Arlon

Paul Delforge

P. Dubois

Buste Louis Rademecker

Buste à la mémoire du commissaire et résistant Louis Rademecker, réalisé par Marceau Gillard, 26 janvier 1974.

Devant l'Hôtel de Police de Liège, émerge un monument dédié à Louis Rademecker. Il s’agit d’un buste sculpté par Marceau Gillard, posé sur une longue pierre bleue rectangulaire et placé dans un aménagement spécifique de la façade ; sur le socle, une petite plaque en bronze indique :

LOUIS RADEMECKER

COMMISSAIRE DE POLICE

MORT EN HÉROS À LA CITADELLE DE LIÈGE

LE 14 MARS 1943

En dessous, sur le socle, les mots suivants sont gravés en relief dans le marbre noir :

MIEUX VAUT MOURIR

DEBOUT

QUE VIVRE A

GENOUX

Cette inscription a été gravée par le maître marbrier Delferrière.

Au sortir de la Grande Guerre, Louis Rademecker (Liège 1895–1943) était entré au service de la Sûreté de l’État ; envoyé en Allemagne, il a fait partie de l’armée belge d’occupation en tant qu’officier de la police judiciaire (1919-1925). Agent de liaison entre services secrets belge et français à Düsseldorf, il perd son emploi lorsque la Sûreté réduit ses cadres. Entré à la police de Liège en juillet 1926, l’agent de 3e classe est promu commissaire-adjoint de 2e classe (1927) et de 1ère classe en 1933. Secrétaire du Commissaire en chef (1931), il est une personnalité respectée sur la place de Liège, comme en témoigne sa désignation en tant que Directeur de l’École de police (1937).

Renouant avec ses activités de renseignements lorsque la menace de guerre se précise, Rademecker crée l’Épingle noire, au service de la France. Tentant de contribuer à l’effort de résistance à l’invasion allemande (mai-juin 1940), il revient à Liège durant l’été et est attaché au Parquet de police, tout en étant le chef du secteur Liège-Limbourg du réseau Francis-Daniels. Sa désignation comme Commissaire de police de la 4e division par Joseph Bologne (1941) est rejetée par les autorités d’occupation : la police allemande a d’ailleurs déjà arrêté le policier liégeois pendant quelques jours en octobre 1940. Néanmoins, faisant fonction de commissaire, il dirige le bureau de la rue Hullos quand la Geheime Feldpolizei procède à nouveau à son arrestation. Cette fois, cependant, il est enfermé au secret, dans une cellule de la Citadelle. Il y est torturé et c’est plus que vraisemblablement des suites des sévices endurés qu’il décède le 14 mars 1943. Les Allemands affirmeront qu’il s’est pendu… Des photos souvenirs imprimées à l’époque indiquent qu’il fut abattu par la Gestapo.

Les soupçons allemands portent sur les activités clandestines de Louis Rademecker, accusé d’espionnage. Ancien agent du Cinquième bureau français, il était resté en contact avec des officiers français au début de la Seconde Guerre mondiale et le réseau d’évasion qu’il a mis en place vers la France a permis le rapatriement de plusieurs dizaines de prisonniers de guerre français évadés, ainsi que des aviateurs anglais ; il travaillait aussi pour Luc-Marc. Par ailleurs, dès 1941, il avait contribué à la création d’une association d’aide et de solidarité à l’égard des familles des policiers ; à l’origine, il s’agissait d’aider les proches des policiers prisonniers, en fuite ou déportés ; elle étendra ses activités à d’autres catégories de patriotes résistants et les maintiendra en les diversifiant après la Libération.

En 1991, « L’œuvre Louis Rademecker » fêtait ses 50 années d’existence avec faste et elle reste active à l’approche de ses 75 ans. Chaque année, le monument Rademecker est fleuri à l’occasion de la journée commémorative organisée par les associations patriotiques et par le Comité des Fastes de la Police liégeoise.

Après la Libération, Louis Rademecker a droit à des funérailles officielles grandioses (19 juillet 1945). L’œuvre qui porte son nom inaugure un monument en 1946 en l’honneur des policiers liégeois décédés, mais il faut attendre janvier 1974 pour qu’un monument soit exclusivement consacré à Louis Rademecker ; il est l’œuvre de Marceau Gillard.

Né en France de parents wallons (Louvroil 1904 – Liège 1987), Marceau Gillard arrive à Liège avec sa famille en 1914. Au sortir de la Grande Guerre, il suit les cours de dessin à l’Académie de Liège avant d’opter aussi pour la sculpture, où il devient l’élève d’Oscar Berchmans. Il se distingue par plusieurs prix durant sa formation (1918-1928). Restaurateur de tableaux (dans les années 20), décorateur de théâtre, il devient professeur dans le réseau provincial liégeois (1931-1949) à Seraing, puis à Huy ; après la Seconde Guerre mondiale, il succède à Oscar Berchmans quand il devient professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1970). Membre de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Gillard fait partie du groupe « Pointes et Bosses », sous-section figurative de l’association présidée par Marcel Florkin. Aspirant à la réalisation de grands formats, il répond à des commandes officielles et privées, émanant principalement de la région liégeoise. Associé notamment à la décoration du Pont des Arches (« Naissance de Liège » – 6 mètres) et du Pont Albert Ier, il signe l’imposant monument d’hommage aux victimes de Grâce-Berleur, tuées lors des événements de la Question Royale. À Huy, il signe le monument aux prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale.

Sources

Emmanuel DEBRUYNE, La guerre secrète des espions belges 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2008, p. 24

Coeurs belges, avril 1951, n°4, p. 3-4 (reproduisant un article du 3 mai 1944)

http://www.bel-memorial.org/cities/liege/liege/liege_stele_rademecker.htm

Cédric VRANKEN, La police communale de Liège pendant la Seconde Guerre mondiale, Université de Liège, département des sciences historiques, année académique 2013-2014, inédit, p. 179-193, 332-333

Jean-Patrick DUCHESNE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 626-627

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991

Jean BROSE, Dictionnaire des rues de Liège, Liège, Vaillant-Carmanne, 1977, p. 94-95

Rue Natalis, 60

4020 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Henri SIMON

Monument Henri Simon, réalisé par Maurice Bar, 30 juillet 1939.

La disparition, à Liège, le 11 mars 1939, de Henri Simon, à l’âge de 83 ans a laissé orphelin les amoureux de la langue wallonne. Poète, écrivain, auteur dramatique, auteur de comédies, il avait contribué à la renaissance des lettres wallonnes au tournant des XIXe et XXe siècles et, avec lui, disparaissait le Mistral du pays de la Meuse. Avec Li Mwért di l’abe (La mort de l’arbre) (1909) et Li pan dè bon Dieu (Le pain du bon Dieu) (1914), œuvres majeures ressortant d’une rare production, il avait signé des pièces de théâtre et des poèmes qui le plaçaient au premier rang des écrivains dialectaux.

Après avoir cherché sa voie du côté de la musique, voire de la peinture, celui qui avait été boursier de la Fondation Darchis (1883) et avait bénéficié des conseils d’Adrien de Witte à Rome, s’installe loin de la ville, quand il revient à Liège. Il trouve le calme dans une maison de Sprimont-Lincé, où il va se consacrer entièrement aux lettres wallonnes. Adversaire des « Romantiques », hostile à La Wallonie d’Albert Mockel parce que le symbolisme lui paraît une esthétique ‘étrangère’, il apporte aux lettres wallonnes les qualités qui lui manquaient. Évoquant « le plus grand de tous », Albert Maquet parle d’une production rare, d’une rare tenue. Ses écrits « font de lui le maître incontesté du classicisme et, nouveau mistral, le sourcier des trésors de la langue ». Co-fondateur du Musée de la Vie wallonne (1913), Henri Simon en est le conservateur pendant ses premières années (1915-1922). Membre de la Société de Littérature wallonne et de l’Académie de Langue et de Littérature françaises, dite Académie Destrée dès sa création (1921), il ne prendra jamais place dans le fauteuil qui lui était réservé. La quiétude de sa maison de Sprimont-Lincé lui suffisait ; ses amis lui rendaient régulièrement visite. Fêté de son vivant (1934), Henri Simon ne pouvait être oublié, même si ses obsèques furent à l’image du personnage, à savoir discrètes et intimes. Discrétion ne rimant pas avec oubli, l’auteur du pan dè bon Dieu – ce monument de la littérature wallonne – se devait d’être honoré d’un lieu de mémoire à son mesure. Et ses amis ne tardèrent pas, puisque l’inauguration eut lieu le 30 juillet 1939.

Dans la rue Henri Simon, dans le grand virage, à droite en montant, juste après le n°13, un monument imposant épouse l’angle du tournant : un long mur de pierres définit un espace où des abreuvoirs sont régulièrement fleuris. Une colonne rectangulaire émerge, surmontée d’un épi de faîtage de forme ovale. Sur la face avant, ont été gravés dans la pierre les mots suivants :

A NOSS’ GRAND

SCRIYEU WALLON

HENRI SIMON

1856 – 1939

Quelques centimètres plus haut, apparaît un bas-relief représentant le visage de Henri Simon dans un léger profil, avec la barbe, la moustache et le chapeau caractéristiques du personnage. Il est signé par le sculpteur sprimontois Maurice Bar. Bien connu dans le pays de la pierre, sculpteur et entrepreneur, Maurice Bar avait suivi des cours à l’Académie de Liège et était régulièrement sollicité par les autorités communales pour réaliser des monuments aux victimes deux guerres (comme à Xhendremael), ou bien pour réaliser des bustes (comme celui en pierre du roi Albert, à Esneux), voire le monument O’Kelly, à Jemeppe-sur-Meuse.

Informations obtenues grâce à l’amabilité de Mme Ahn et de M. Pierre Toussaint

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature wallonne, Liège, Mardaga, 1979, p. 259

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), Bruxelles, t. II, p. 473-479 ; t. IV, p. 383-385

Les Lettres wallonnes contemporaines, 2e éd., Tournai-Paris, Casterman, 1944

Albert MAQUET, Création, à Liège, du ‘Djan ‘nèsse’ de Henri Simon, dans La Vie wallonne, XLVIII, n° 348, 4e trimestre 1974

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1480

Rita LEJEUNE, Histoire sommaire de la littérature wallonne, Bruxelles. Office de Publicité, 1942

Préface de Jean Haust à la 2e édition du Pan de bon Diu, Liège, Vaillant-Carmanne, 1935, collection ‘Nos Dialectes’

Wallonia, 1893, p. 174

Louis REMACLE, Henri Simon, dans La Défense wallonne, 11 mai 1935

La Vie wallonne, octobre 1934, CLXX, p. 65-66 ; novembre 1934, CLXXI, p. 69-72

Maurice PIRON, Le souvenir de Henri Simon, dans La Vie Wallonne, CCXXIV, n° 8, 15 avril 1939

In memoriam. Textes inédits de Henri Simon dans La Vie Wallonne, CCXXXI, n° 3, 15 novembre 1939

Yves DUBOIS, Les monuments commémoratifs de la Grande Guerre en province de Liège, Université de Liège, mémoire 2010-2011, p. 103

Rue Henri Simon 13

4140 Sprimont

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Henri VIEUXTEMPS

Statue Henri Vieuxtemps, réalisée par Égide Rombaux, 1898.

À l’heure de la prospérité de la ville et de la construction de nouveaux quartiers sur les hauteurs, au-delà du chemin de fer, les autorités verviétoises ne lésinent pas sur l’architecture des bâtiments publics et l’aménagement urbain. Les nouvelles avenues sont larges et agrémentées de plusieurs places. C’est sur la place du Congrès qu’en 1898 est inauguré un imposant monument dédié au musicien Henri Vieuxtemps. Les proportions de l’œuvre d’Égide Rombaux sont à la mesure du talent de l’artiste et des espoirs de développements futurs de l’économie locale.

Natif de Verviers (1820), Henri Vieuxtemps s’était révélé un jeune prodige qui maniait le violon à la perfection alors qu’il n’avait pas atteint ses quatorze ans. « L'archet faisait le tour du corps, ça n'en finissait plus ! » dira plus tard de Vieuxtemps Nicolas Ysaye, le père d'Eugène. Une carrière internationale était promise au jeune virtuose, invité vedette des grandes cours d’Europe et des grandes salles américaines. Il « chantait du violon » affirmera Eugène Ysaÿe qui sera son élève. Musicien et aussi compositeur, « écrivant non pour mais par le violon », Vieuxtemps a exercé son talent jusqu’au début des années 1870, moment un problème de santé l’empêche définitivement de pratiquer son instrument. Même s’il prend sa retraite en Algérie où il décède en 1881, il est resté attaché à sa ville natale, dont les habitants étaient reconnus pour leur grande connaissance et leur esprit critique aiguisé en matière de spectacles culturels (musique, opéra, théâtre, etc.).

Après l’escalier de la Paix, la statue Chapuis et les fontaines David et Ortmans-Hauzeur, la statue Vieuxtemps est le dernier grand monument érigé au XIXe siècle, voire avant la Grande Guerre. Après celle-ci, la rue Vieuxtemps (près de la Tourelle) sera d’ailleurs rebaptisée rue de Louvain, si bien que Vieuxtemps donnera son nom à la place verdoyante qui accueille son monument. Le musicien est présenté debout, la jambe droite légèrement en avant ; son coude droit est posé sur un pupitre, laissant choir la main tenant l’archet orienté vers le bas ; il tient son violon sous son avant-bras droit. Le socle en pierre est aussi haut que la statue en bronze. Sur la face avant, décorée avec délicatesse, ont été gravées une palme (à droite) et la mention légèrement décentrée :

« A

Vieuxtemps

1820-1881 ».

Quant au socle de la statue en bronze, il laisse apparaître, à gauche, dans son épaisseur, le nom gravé du sculpteur Egide Rombaux (1865-1942).

Fils du sculpteur Félix Rombaux, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, sa ville natale, Rombaux fréquente Charles Van der Stappen en cours du soir, avant de participer à plusieurs chantiers de décoration de monuments civils en Europe. Praticien dans l’atelier de Jef Lambeaux à la fin des années 1880, Prix Godecharle 1887, il séjourne à Florence où se déploie sa créativité. Prix de Rome 1891, il prolonge son imprégnation dans la culture romaine jusqu’en 1894. Créant des œuvres originales fort appréciées, il concourt aussi pour obtenir des commandes publiques : face à une forte concurrence, il décroche le monument Vieuxtemps à Verviers. Chef d’atelier chez Devreese, il reste influencé par Jef Lambeaux tant dans ses portraits, que dans les divers sujets traités ou dans l’art décoratif qu’il pratique aussi. Professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1929-1935), il travaille à la restauration de nombreux monuments abîmés par les années de guerre et réalise plusieurs monuments publics comme le mémorial Gabrielle Petit à Bruxelles, Les Vendéens à Tournai ou les Solvay et Cardinal Mercier à Bruxelles. C’est à un artiste talentueux que les Verviétois ont confié la réalisation de « leur » Vieuxtemps.

Bruno FORNARI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 531-534

Suzanne CLERCX, Vieuxtemps, dans Biographie nationale, t. XXVI, col. 722-729

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 389-395

Place Henri Vieuxtemps

4800 Verviers

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Henri DE GORGE

Statue à la mémoire de Henri De Gorge, réalisée par Égide Mélot, 1855.

Propriétaire et directeur des charbonnages du Grand-Hornu, dans le Couchant de Mons, propriétaire d’autres concessions plus au sud, Henri Degorge (1774-1832), dit De Gorge-Legrand, a durablement frappé l’imaginaire de ses contemporains en réalisant, à partir de 1823, un ambitieux projet architectural sous la forme d’une cité ouvrière modèle. Conçu par l’architecte tournaisien Bruno Renard, le site du Grand-Hornu est achevé à l’entame des années 1830, avec la fameuse salle de l’Atelier de Construction de Machines à Vapeur et de Mécaniques (1831-1832). L’épidémie de choléra qui frappe l’Europe en 1832 emporte cet entrepreneur originaire de Lille qui venait d’être désigné pour représenter l’arrondissement de Mons au Sénat. Afin de témoigner leur reconnaissance à leur illustre parent, ses héritiers décident d’élever, au centre de la grande cour elliptique conçue par Bruno Renard, une statue en bronze – fondue chez « VP » à Paris – qui représente Henri de Gorge, tenant dans la main gauche un plan roulé (son avant-bras droit fait actuellement défaut). À ses pieds apparaissent divers attributs de l’industrie minière (cordage, pic). Sur les quatre compartiments du piédestal, les inscriptions suivantes indiquent :

« H-J. DE GORGE

FONDATEUR

1810 » (AVANT).

« NÉ À VILLERS-POL

LE 12 FÉVRIER

1774 » (CÔTÉ DROIT)

« DÉCÉDÉ À HORNU

LE 22 AOÛT

1832 » (CÔTÉ GAUCHE).

« HOMMAGE

PAR

SES SUCCESSEURS

1855 » (À L’ARRIÈRE).

Il s’agit vraisemblablement de la toute première statue élevée en Wallonie en l’honneur d’un patron d’industrie. Elle a été réalisée par Égide Mélot (1816-1885), élève de l’École anversoise. Formé à l’Académie d’Anvers, sa ville natale, il a suivi les Anversois Joseph et Charles Geefs à Paris, à l’École des Beaux-Arts auprès de Jean-Étienne Ramey ; concurrent malheureux des Geefs pour le Prix de Rome 1836, Mélot parfait sa formation à Bruxelles, où il reçoit les précieux conseils du Liégeois Louis Jehotte. Très tôt, il participe à de nombreux Salons et, dans les années 1850, il est choisi pour réaliser la statue à la mémoire de Henri de Gorge. Par la suite, Mélot contribue à la réalisation des statues du temple élevé à Laeken pour les funérailles de Léopold Ier (1865) ; dans les années 1870, il travaille surtout à Bruxelles, sur le chantier de la Bourse et du Théâtre de la Monnaie et, dans les années 1880, sur celui du Conservatoire de Musique et celui du Palais des Beaux-Arts (Musée d’Art ancien) – il signe l’allégorie de la peinture, statue placée au-dessus de l’entrée principale. Plusieurs jeunes sculpteurs (comme Desenfans) viendront parfaire leur formation dans son atelier installé à Schaerbeek.

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 8, col. 115-117

Hubert WATELET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 166

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 1. La Sculpture belge, Bruxelles, CGER, 1990, p. 50, 54, 65, 77, 88, 165, 248, 269 ; t. 2, Artistes et Œuvres, p. 309, 338, 348, 416, 461, 562, 593

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 430 et 434

Marie-Laure ROGGEMANS, Jean-Marie DUVOSQUEL, Autour du Grand-Hornu, Bruxelles, Crédit communal & Fondation roi Baudouin, 1989

Hubert WATELET, Le Grand-Hornu. Joyau de la révolution industrielle et du Borinage, Bruxelles, 1993, 2e éd.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 160

Au cœur de la cour principale du site industriel – Grand-Hornu

Rue Sainte Louise 82

7301 Boussu

Paul Delforge

Paul Delforge – Institut Destrée - Sofam

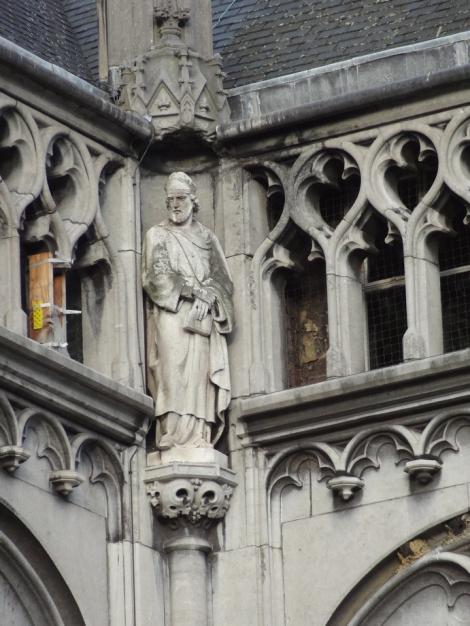

Statue Éracle

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle d’Eracle est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Michel Decoux (1837-1924) va réaliser trois des 42 statues, dont celle de Notger et celle d’Éracle. Considéré comme un sculpteur animalier, Decoux est surtout connu pour la réalisation de groupes de scènes de chasse, et s’est spécialisé dans les animaux sauvages (éléphants, panthères, etc.). Influencé par le cubisme et s’inscrivant dans le courant art déco, aimant travailler le bronze, Michel Decoux avait signé toute autre chose sur le chantier de Liège : c’est dans la pierre que, de manière fort classique, il avait tenté de rendre la personnalité d’Éracle (c. 925-971), le prédécesseur de Notger à la tête du diocèse de Liège.

Ancien prévôt de l’église de Bonn, membre de l’archevêché de Cologne, disciple de Rathier, Éracle est nommé évêque de Liège en 959 ; il y remplace Baldéric Ier, en même temps qu’il se voit confier la direction de l’abbaye de Lobbes (959-960). Au service de l’empereur, il tente de renforcer à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel dans un diocèse réputé difficile. Évêque constructeur, il fera partager à Liège son goût pour les études, y favorisant le développement d’une véritable École liégeoise, la cité mosane devenant une sorte d’« l’Athènes du Nord », sous Notger, son successeur.

En représentant les bras d’Éracle se croisant à mi-corps, la main gauche tenant un livre fermé, Michel Decoux donne une allure sage et solennelle à l’évêque identifié par sa mitre et le drapé de son vêtement. Située sur la partie supérieure de la colonne de droite, sur la façade du marteau de gauche, du côté de la cour, la statue d’Éracle occupe une position originale, dans un angle intérieur, qui l’oblige à être seule dans son coin supérieur. L’inclinaison de la tête tend à montrer que l’évêque continue à veiller sur Liège.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 82

Hubert SILVESTRE, dans Biographie nationale, t. XLIV, col. 446-459

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 332

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Place Saint-Lambert 18A

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste GOSSEC François-Joseph

Buste de Joseph-François Gossec sur une fontaine ; 9 septembre 1877

Réalisé par Pierre-Joseph Feyens.

Située au centre du petit village de Vergnies, une fontaine publique en pierre est surmontée par le buste en bronze d’un enfant du pays qui s’est rendu célèbre à Paris. Né à Vergnies, François-Joseph Gossec (1734-1829) a en effet inscrit son nom dans l’histoire de la musique française du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Enfant de chœur de grand talent qui joue aussi du violon, il a été incité à poursuivre sa jeune carrière à Paris : violoniste d’abord (1751), directeur d’orchestre ensuite (1758), il compose en 1760 la Grande Messe des morts (Missa pro defunctis) qui assure sa notoriété. Les symphonies qu’il compose ensuite, de même que ses opéras ou ses diverses fonctions de direction musicale lui valent d’être nommé Directeur de la nouvelle École royale de Chant et de Déclamation (1784). Lors des événements de 1789, Fr-J. Gossec devient un ardent propagandiste des idées nouvelles et s’impose comme « musicien officiel de la Révolution » : en 1792, il contribue à la première orchestration de La Marseillaise et répond à de nombreuses commandes des autorités françaises. Parfois considéré comme l’inventeur de la musique démocratique et comme le fondateur de l’art choral populaire, il a contribué à l’installation du Conservatoire national de Musique de Paris qu’il dirige après y avoir enseigné. Inhumé au cimetière du Père-Lachaise, il repose près de la tombe de son ami Grétry.

Une telle figure ne pouvait rester ignorée dans son village natal. Un Comité est mis en place à la fin des années 1870, au sein duquel Clément Lyon joue le rôle d’animateur. C’est le vicomte Van Lempoel qui offre le monument à la commune de Vergnies comme l’indique l’inscription située à l’arrière du socle :

MONUMENT

Offert à la Commune

par

Monsieur le Vicomte Van Lempoel

SON BOURGMESTRE

ANCIEN SENATEUR

INAUGURÉ

LE 9 SEPTEMBRE

1877

C’est le sculpteur Pierre-Joseph Feyens (1787 ou 1789-1854) qui signe le buste de Gossec, mais il n’est pas l’auteur de la fontaine. Originaire de Turnhout, formé à l’Académie d’Anvers avant de rejoindre celle de Bruxelles où il reçoit l’enseignement de Godecharle, P-J. Feyens s’est très vite orienté vers la réalisation de bustes et a récolté ses premières récompenses. Alternant les genres et les sujets, il ne trouve pas à s’épanouir à Bruxelles et part pour Paris où il séjourne pendant près de quinze ans (1819-1833). Il répond à des commandes officielles (notamment sur l’Arc de Triomphe) sans rencontrer le succès espéré. De retour à Bru

xelles désargenté, il survit tant bien que mal, réalisant des œuvres d’inspiration mythologique ou religieuse. En 1845, il signe notamment le buste de Gossec ; un exemplaire se trouve au Palais des Académies à Bruxelles, tandis qu’un autre, en bronze, couronne la fontaine publique de Vergnies.

L’inauguration du monument fut marquée par des circonstances non souhaitées par les organisateurs. Certes la foule était nombreuse et les fanfares locales avaient fait le déplacement ; mais les représentants officiels des Conservatoires de Bruxelles et de Paris brillèrent par leur absence. D’autre part, les représentants du gouvernement n’étaient pas invités dans la mesure où ils n’avaient accordé aucun subside au Comité Gossec. Enfin, les conditions climatiques ne laissèrent pas les discours se terminer. Un orage dispersa tous les participants et la fête populaire en fut affectée. Depuis lors, quel que soit le temps, le mémorial entretient le souvenir du musicien dans son village natal. En 1989, Gossec servit de prétexte à une commémoration spéciale du bicentenaire de la Révolution par les autorités locales.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Walter THIBAUT, François-Joseph Gossec, Charleroi, Institut Destrée, 1970, coll. Figures de Wallonie

Alain JACOBS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 395-396

La Vie wallonne, II, 1955, n°270, p. 101-102

Joseph HARDY, Chroniques carolorégiennes inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi, éditions Collins, (circa 1944), p. 53-56

André WILLIOT PARMENTIER, Le Citoyen Gossec. Héraut wallon de la Révolution française, (préface de Valmy Féaux), Charleroi, éd. Bonivert, 1990

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 568

place et rue Gossec

6640 Vergnies

Paul Delforge

© Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste Godefroid KURTH

Buste à la mémoire de Godefroid Kurth, réalisé par Jenny Lorrain, 28 septembre 1947.

Dans la cour du Musée archéologique luxembourgeois, à Arlon, se dresse un buste dédié à Godefroid Kurth (1847-1916). Il a été inauguré le 28 septembre 1947 pour marquer le centième anniversaire de la naissance de l’historien originaire du sud de la Wallonie. L’événement est aussi destiné à témoigner le soutien de l’ensemble des autorités, politiques et scientifique, à la démarche entreprise de longue date par l’Institut archéologique du Luxembourg qui fête alors les cent ans de la création de ce qui s’appelait alors la Société archéologique de la province de Luxembourg.

Constitué en société privée depuis 1862 moment où la Société devient Institut…, devenu asbl en 1928, l’Institut s’est installé, à partir de 1934, dans les bâtiments de l’ancienne maison communale, mis à sa disposition par la ville. Grâce au dévouement de ses membres, un Musée est ouvert en 1936. Deux ans plus tard, sous le patronage de l’Académie luxembourgeoise, se constitue un Comité destiné à honorer Godefroid Kurth dans sa ville natale. La direction de ce comité est confiée à A. Bertrangs, par ailleurs président de l’Institut archéologique d’Arlon : la souscription publique et les projets de monument sont cependant interrompus par la Seconde Guerre mondiale.

Après la Libération, le Comité Godefroid Kurth et l’Institut archéologique unissent leurs efforts pour monter un projet commun en dépit de la violente polémique qui opposa l’historien à l’Institut en 1900, le professeur liégeois donnant d’ailleurs à l’époque sa démission de la société luxembourgeoise. Prenant le prétexte de commémorer le centième anniversaire de la naissance de Godefroid Kurth à Arlon (11 mai 1847) et les cent ans de l’Institut, la cérémonie qui se déroule conjointement autour de G. Kurth et du Musée est l’occasion de réaffirmer la dynamique culturelle menée dans le sud de la province du Luxembourg. C’est le « Comité Godefroid Kurth » qui a pris l’initiative du buste.

Pour l’occasion, une cinquantaine de représentants des grandes institutions scientifiques et des sociétés savantes du pays se sont réunis à Arlon, autour des ministres belge et grand-ducal de l’Instruction publique ; les discours furent l’occasion de rappeler la part importante prise aux travaux de l’Académie royale de Belgique et de la Commission royale d’Histoire par le savant, le biographe de Clovis, le chroniqueur de la Cité de Liège au moyen âge, l’érudit des Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert, le critique pénétrant des Études franques et le toponymiste des Origines de la frontière linguistique. Hommage est aussi rendu au Luxembourgeois si attaché à sa terre natale et si fier d’elle ; il fut rappelé aussi l’engagement politico-religieux de Godefroid Kurth, chrétien engagé dans la cité, auteur des Origines de la civilisation moderne et apôtre hardi du mouvement ouvrier. Professeur à l’Université de Liège, créateur des premiers séminaires d’histoire et maître d’Henri Pirenne, G. Kurth a laissé une œuvre considérable, appliquant strictement la critique historique à l’égard des écrits de ses prédécesseurs.

Le buste en bronze est une reproduction de celui qu’avait réalisé dans le marbre le sculpteur Jenny Lorrain (1867-1943) à la demande de l’Université de Liège, dans l’Entre-deux-Guerres. Rien ne prédestinait l’artiste à la sculpture. En effet, à ses débuts, la jeune fille s’était orientée vers la musique, recevant une forte formation de violoniste. Mais un buste exposé à Verviers (1885) est remarqué par Hippolyte Leroy qui se charge de sa formation dans son atelier à Gand (1891). Rare femme à exercer dans l’art des sculpteurs et des médailleurs, Jenny Lorrain poursuit sa formation à Paris, à l’Académie Jullian (1891-1896), tout en fréquentant de nombreux ateliers et en suivant des cours de médecine afin de mieux appréhender l’anatomie humaine. Présente dans de nombreux Salons, elle se spécialise dans les médailles et les bustes.

Sources

Léopold GENICOT, Commémoration Godefroid Kurth à Arlon, dans Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1946, t. 25, 3-4, p. 946-947

La Vie wallonne, 15 décembre 1938, CCXX, p. 100

La Vie wallonne, 1948, II, n°242, p. 135-137

Paul GÉRIN, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 8, p. 212-219

Louis LEFEBVRE, Le musée luxembourgeois, Bruxelles, Crédit communal, 1990, coll. Musea Nostra

L. HISETTE, Jenny Lorrain, dans Le Pays gaumais, 1945-46, p. 80-88

Gaston HEUX, Le Sculpteur Jenny Lorrain, Bruxelles, éd. Savoir et Beauté, 1927, p. 3-10

Hélène VAN HOVE, Le sculpteur Jenny Lorrain, dans Scarabée, revue mensuelle Littéraire - artistique - Scientifique - Mondaine, Bruxelles, 6e année, mai 1937

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 94

Marjan STERCKX, Parcours de sculptrices entre Belgique et France. Présence et réception, p. 18, dans Journée d’études, Lille, IRHIS, Lille III

Rue des Martyrs 13

6700 Arlon

Cour du Musée archéologique luxembourgeois

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Fontaine MASSON Arthur

À Treignes, dont il fut le bourgmestre selon son père spirituel Arthur Masson (1896-1970), Toine Culot est une personnalité que chaque habitant honore, au point de lui rendre une sorte de culte prenant des formes les plus diverses : musée, rue, parcours spectacle, secteur Horeca, fontaine. Tout évoque le personnage imaginé peu avant la Seconde Guerre mondiale par un professeur de l’Athénée puis de l’École normale de Nivelles.

En 1938, le truculent personnage apparaissait sous un titre peu flatteur : obèse ardennais ; mais ses aventures dans « la tourmente » confortent l’impression du lecteur de partager un morceau de l’existence de ce personnage qui lui ressemble. Sous la plume de l’écrivain, Toine Culot évolue dans un milieu fait de gens simples, dans la vallée du Viroin, et, dans un récit en français, recourt volontiers à des expressions wallonnes au suc intraduisible. Pleine d’une drôlerie populaire, piquante et de bon goût, la saga de Toine Culot se poursuit après la Libération. Il devient alors le maire de Trignolles (Treignes) et gravite autour de lui tout un petit monde qui est à la Wallonie ce que sont à Marseille Fanny, César, Marius ou Topaze : Tchouf-Tchouf, le médecin, Adhémar Pestiaux, le droguiste, l’Abbé Hautecoeur ou encore T. Déome.

C’est toute cette atmosphère qui est rendue par la fontaine construite sur la place de Treignes, face à l’espace muséal (inauguré en mai 1999). Réalisé par la commune et le Ministère wallon de l’Équipement, l’ensemble de l’aménagement est l’œuvre de la société Agua, tandis que Claude Rahir est le sculpteur qui a conçu la fontaine et réalisé les sculptures en bronze qui la bordent (fonderie van Ransbeeck). Ayant retenu trois des personnages d’Arthur Masson parmi les centaines qu’il créa, à savoir Toine Culot et T. Déome qui discutent pendant que Hilda vient puiser de l’eau, Rahir illustre ainsi une scène de la vie rurale tout en rendant hommage à l’écrivain et à ses « héros ». En pierre bleue et de forme arrondie, la fontaine est conçue de manière à permettre au « visiteur » de partager un moment en compagnie des personnages : s’asseoir à côté du maïeur et poser pour la photo ; voire, pour les enfants, jouer avec les statues dont la taille correspond à celle « d’adultes réels ».

Le projet général d’aménagement de l’espace public de Treignes remonte à 1996, année où avait été célébré le centième anniversaire de la naissance d’Arthur Masson. Deux ans plus tard, dans le cadre des fêtes de Wallonie, le ministre wallon des Travaux publics, Michel Lebrun, procède à son inauguration.

Originaire de Verviers, Claude Rahir (1937-2007) avait exercé comme instituteur primaire avant de s’orienter vers une carrière artistique, dont la reconnaissance est internationale. Se formant à la peinture à Liège, à la sculpture à Louvain et à la mosaïque à Ravenne, il va réaliser « des peintures monumentales, des mosaïques murales, des bas-reliefs en galets et pierres naturelles, des sculptures, des décorations de jardins, de parcs, de fontaines et même d'une grand-rue et d'un centre commercial au Japon » (Moreau). Ayant installé son atelier à Nobelais au début des années 1960, l’artiste pose ses pinceaux aussi bien en Jamaïque (une fresque murale à l’Université de Kingston) que sur les murs de Louvain-la-Neuve, en Guyane française, comme au Japon, en Corée ou à Yurac Ckasa, dans les Andes boliviennes, où une fresque colorée, La distribution des pains, orne les murs de l'église. Animateur de la Fête des artistes de la Saint-Martin à Tourinnes, Rahir est au cœur de la 42e édition, en novembre 2007, qui constitue en quelque sorte une rétrospective de l’artiste.

Sources

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Catherine Moreau, Le Soir, 16 février 2007

- http://clauderahir.phpnet.org/index.htm

- Robert BRONCHART, Arthur Masson ou le plaisir du partage (1896-1970), Charleroi, Institut Destrée, 1999

- Paul DELFORGE, Cent Wallons du Siècle, Liège, 1995

- A. DULIÈRE, Biographie nationale, 1977-1978, t. 40, col. 627-632

- Marcel LOBET, Arthur Masson ou la richesse du cœur, Charleroi, Institut Destrée, 1971

Rue E; Defraire 29

5670 Treignes

Inaugurée le 27 septembre 1998

Paul Delforge