Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

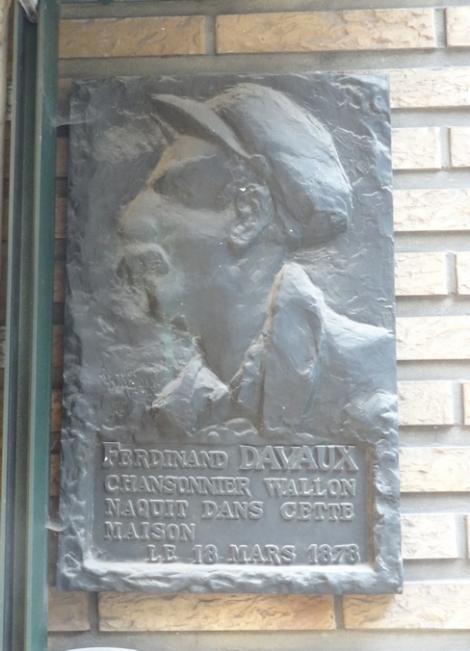

Plaque Ferdinand DAVAUX

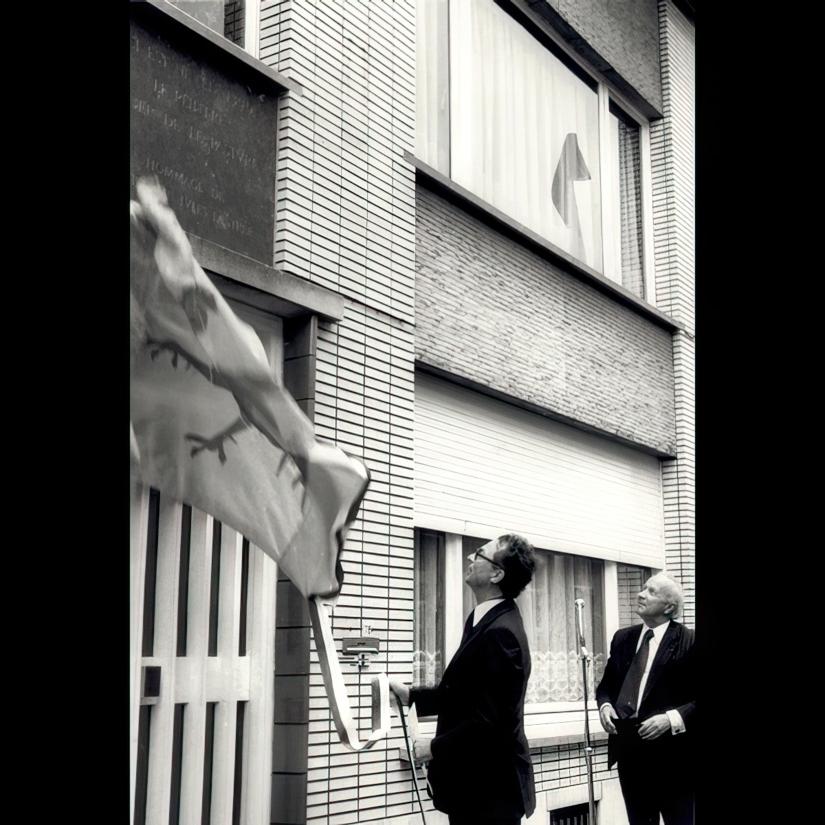

Plaque commémorative sur la maison natale de Ferdinand Davaux, réalisé par Robert Davaux, 29 septembre 1957.

Dans le cœur de la ville de Charleroi, au milieu des importantes transformations immobilières, la rue du Collège semble éviter d’être emportée dans le tourbillon des démolitions. Du moins retrouve-t-on encore au début de la rue, au n°5, une plaque rappelant que la maison est celle où était né, en 1878, Ferdinand Davaux (Charleroi 1878 – Marcinelle 1918), particulièrement apprécié au pays de Charleroi comme chansonnier wallon.

Artiste, chansonnier, cabaretier, Davaux avait été l’un des premiers collaborateurs du Tonia (1895-1906), écrivant de nombreuses chansons, ainsi que des poésies où la mort précoce est un thème qui revient régulièrement. Se montrant discret pendant quelques années, il retrouve l’inspiration et compose des chansons qui rencontrent un réel succès au moment de l’Exposition internationale de 1911. Cette fois, de sa fréquentation avec le journaliste Gustave Hourdez, avec l’avocat, dialectologue et militant wallon Arille Carlier, avec le conservateur du Musée archéologique Léon Foulon, voire avec Muldermans et Robert Davaux son cousin, Ferdinand Davaux retire un substrat qui enracine ses compositions dans le terreau carolorégien, en leur donnant un ton tantôt sentimental, railleur ou bachique.

Il écrit paroles et musique et publie deux recueils en 1913. La finesse de son style et de son écriture est unanimement reconnue et appréciée. Quelques-unes de ses compositions entreront dans le répertoire traditionnel des chansons en wallon de Charleroi. Mais l’artiste n’échappe pas à la mobilisation de l’Armée belge en 1914. Ayant réussi à traverser la Grande Guerre, il n’est pas épargné par la grippe espagnole qui l’emporte en décembre 1918.

La plaque d’hommage a été apposée le 29 septembre 1957 dans le cadre des Fêtes de Wallonie :

FERDINAND DAVAUX

CHANSONNIER WALLON

NAQUIT DANS CETTE

MAISON

LE 18 MARS 1878

La plaque est due à Robert Jean Davaux (Seneffe 1887-Charleroi c. 1965). Tout à la fois peintre, aquarelliste, dessinateur, sculpteur et graveur, Robert Davaux figurait parmi les candidats malheureux aux Prix de Rome de peinture en 1913 et de gravure et de sculpture en 1920 ; cela ne l’a pas empêché de poursuivre une carrière artistique dans les trois disciplines. Installé à Bruxelles où il a établi son atelier et où il travaille avec sa sœur Alphonsine, il est l’auteur de plusieurs centaines de toiles (beaucoup de paysages et de portraits), de dessins à l’encre de chine et de gravures ; il s’est distingué par une production abondante de lustre en fer forgé et de vitraux. Cousin de Ferdinand Davaux, il avait déjà « silhouetté » le chansonnier sur la couverture de certains recueils de musique ; en 1957, il grave une plaque commémorative en l’honneur de Ferdinand, l’année même où un Géant est créé en mémoire du chansonnier wallon de Charleroi. Les deux premiers géants de Charleroi (D’jean et D’jène) étaient nés lors des Fêtes de Wallonie 1934. Deux autres les avaient rejoints en 1956 (El Champête et El Facteur), avant que quatre autres n’apparaissent en 1957 : outre Davau, il y avait Lahousee, Maka et El Mayeur.

Sources

Émile LEMPEREUR, Charleroi, ce désert culturel ?, Charleroi, Centre culturel, 2000, p. 39, 80, 83, 133

Émile LEMPEREUR, dans WANGERMÉE (dir.), Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 119-120

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 292

Rue du Collège 5

6000 Charleroi

Paul Delforge

Plaque Albert Delecourt (Boussu) – Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Albert DELECOURT

Plaque commémorative sur la maison natale d’Albert Delecourt, réalisée à l’initiative de l’Association des Écrivains wallons Anciens combattants,19 janvier 1930.

Originaire de Boussu où il est né au milieu de l’été 1893, le jeune Albert Delecourt est attiré par la poésie et la chanson en wallon et se lance dans la composition dans les années qui précèdent la Grande Guerre. Il s’apprête à fêter ses 21 ans quand l’offensive allemande est déclenchée. Mobilisé, le jeune soldat wallon se retrouve au front et connaît la vie périlleuse et douloureuse des tranchées jusqu’à l’Armistice de 1918. Il conservera d’importantes séquelles de ses quatre années de guerre : la maladie le contraindra à mettre un terme à ses activités avant de l’emporter, en 1929. Le monde des lettres wallonnes perdait ainsi un auteur qui avait notamment montré ses qualités dans un journal du front intitulé El farceur des Tranchées, [journal borain du front belge]. En mars 1917, Delecourt avait contribué à sa création, en était le directeur et l’avait alimenté de poèmes et chansons particulièrement appréciés.

Afin d’honorer et de garder la mémoire d’Albert Delecourt, l’Association des Écrivains wallons Anciens combattants – dont il était membre – a pris l’initiative d’apposer une plaque commémorative sur sa maison natale à Boussu. Par la suite, elle intercéda auprès des autorités locales pour que le « Chemin de la Poste » devienne la rue Albert Delecourt. Au-dessus de la porte d’entrée de l’actuel n°62, la plaque commémorative rappelle l’hommage de

L’ASSOCIATION

DES

ÉCRIVAINS WALLONS

COMBATTANTS

A SON MEMBRE

ALBERT

DELECOURT

MORT POUR LA PATRIE

1893-1929

Source

Association royale des Écrivains wallons Anciens combattants, Xe anniversaire. Plaquette-Souvenir, 1931, p. 19

Oscar LACROIX, Nous sous le casque d'acier, Essais d'anthologie, Liège, 1929, p. 229

La Muse (organe de l’AEWEC), octobre 1929

Adriaan G. CLAERHOUT, Grepen uit onze roem in het buitenland, Bruxelles, 1950

Rue Albert Delecourt 62

7300 Boussu

Paul Delforge

Diffusion Institut Destrée - Sofam

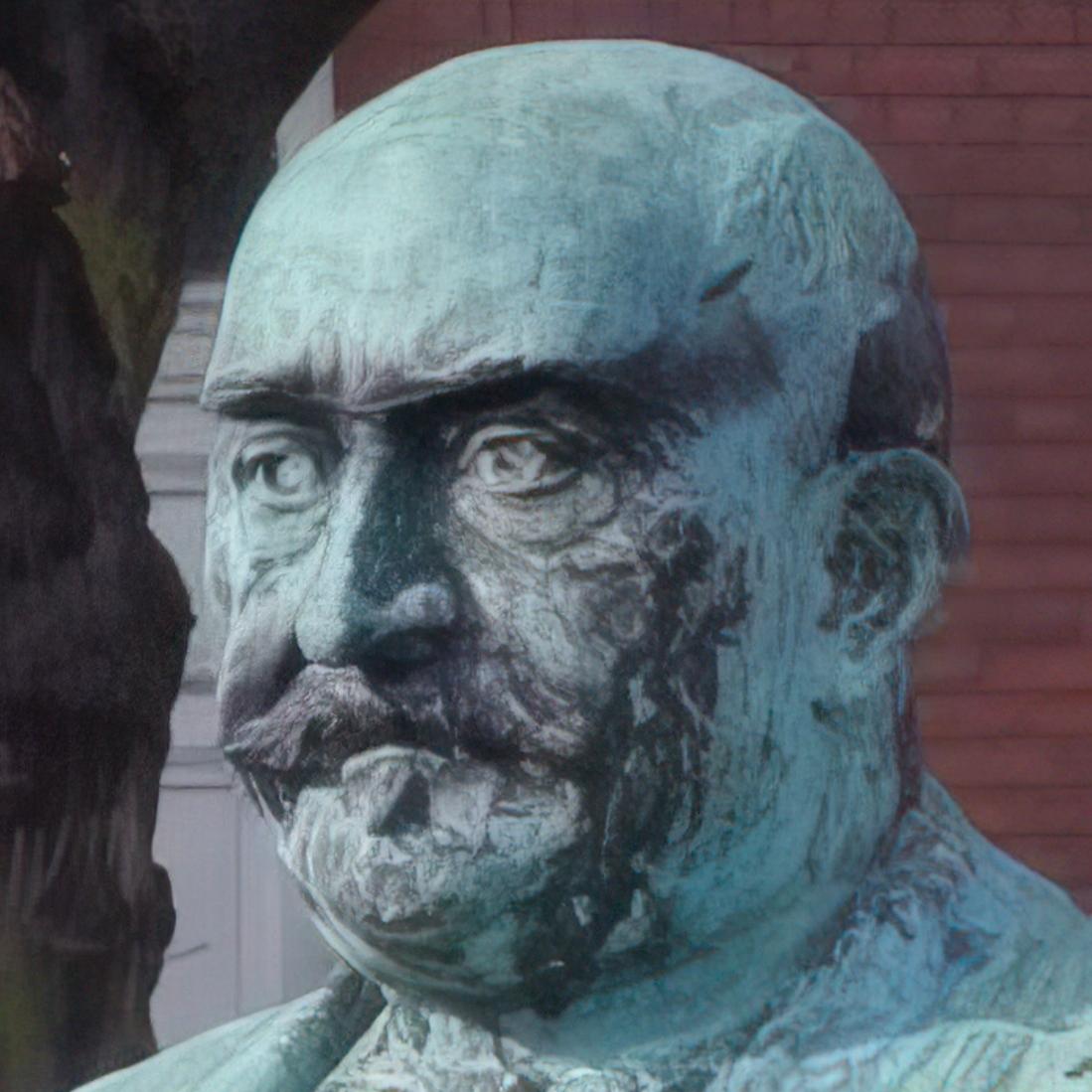

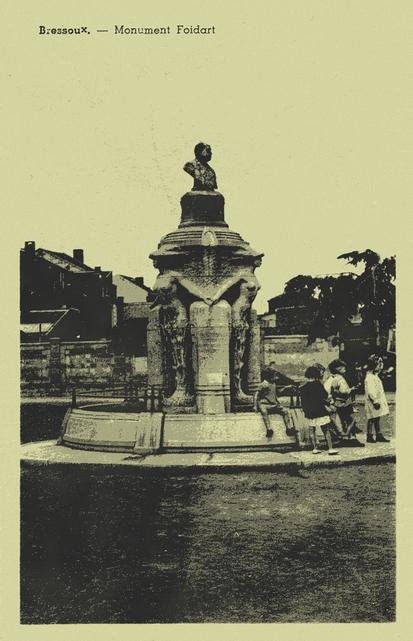

Buste de Joseph Foidart

À l’origine, le buste en bronze de Joseph Foidart (1852-1911) surmontait une spectaculaire fontaine publique, érigée à la mémoire du bourgmestre de Bressoux, à l’angle des rues (Louis) Foidart et du Champ de Manœuvre. Avec le temps, la fontaine s’est abîmée et a perdu son utilité publique ; le buste Foidart s’est, par conséquent, retrouvé orphelin et a été réaménagé au sommet d’une colonne, tout en demeurant sur la place communale.

Conseiller communal élu en 1876, successivement échevin de l’Instruction et des Finances à partir de 1880, bourgmestre faisant fonction de 1884 à 1886 et finalement bourgmestre de Bressoux à partir du 30 mars 1886, Joseph Foidart a consacré l’essentiel de son activité à sa commune, y développant d’importants travaux d’aménagement, tant pour en améliorer l’hygiène (eau, égouts) que le confort des habitants et la circulation (la voirie et notamment l’établissement du chemin de fer vicinal Liège-Barchon). Président suppléant du Conseil de milice, vice-président du Comité de l’Association libérale et progressiste de Bressoux au début du XXe siècle, cette personnalité libérale liégeoise – qui contribua à la réunification de sa famille politique – était aussi conseiller provincial, élu dans le canton de Grivegnée de 1898 à 1904 et de 1906 jusqu’à son décès le 18 février 1911.

Au lendemain des imposantes funérailles du deuxième bourgmestre de Bressoux depuis 1830, un Comité se constitue en dehors de toutes préoccupations politiques pour lui élever un monument ; une souscription publique est lancée dès le début du mois de mai 1911 et un comité d’honneur est placé sous la présidence de Loumaye, président du conseil provincial, et comprend notamment Eugène Raskin, bourgmestre qui a succédé à Foidart. En dépit de certaines réticences au sein du conseil communal, les autorités de Bressoux allouent également un subside pour ledit monument et prennent surtout en charge les travaux d’aménagement du monument/fontaine : expropriation, construction d’un trottoir circulaire en mosaïque de marbre, pose d’un grillage en fer forgé pour délimiter un jardinet, fourniture et pose des canalisations nécessaires. L’érection du monument se déroule en parallèle avec l’agrandissement de la place publique, qui crée au centre de l’entité un vaste espace. Grâce à ce parrainage actif, le Comité qui a rassemblé plus de 6.000 francs en souscription, peut mener à bien son projet, dont la réalisation artistique est confiée au sculpteur Émile David (Liège 1871 - ), sur le conseil et sous la supervision de l’Association des Élèves de l’Académie des Beaux-Arts de Liège.

Formé à l’Académie de sa ville natale avant de prendre la route de Paris pour s’y perfectionner, Émile David avait été l’un des deux « Liégeois » candidats au Prix de Rome de sculpture 1894, dont le lauréat fut un autre Wallon, Victor Rousseau, formé par des professeurs liégeois de l’Académie de Bruxelles. Sculpteur et statuaire wallon apprécié, Émile David réalise de nombreux portraits-bustes et médaillons, où l’élément féminin prend une place importante. Son expérience et ses qualités sont bien établies sur la place de Liège ; c’est à lui que furent notamment confiés les projets de monuments commémoratifs Zénobe Gramme de Jehay en 1907 (la fontaine de la place du Tambour et la plaque apposée sur la maison natale). Il signe d’autres monuments du même type, essentiellement dans la région liégeoise et sa renommée est grande avant que n’éclate la Première Guerre mondiale. Son nom est cité parmi les artistes susceptibles d’attirer les visiteurs aux Salons d’art de l’époque. On perd totalement sa trace durant la Grande Guerre.

Le buste en bronze Foidart que David signe en 1913 est fortement apprécié des autorités locales ; un hommage est rendu au sculpteur, ainsi qu’à son aidant, M. Thyse qui s’est lui occupé du monument, lors de la cérémonie officielle d’inauguration qui mobilisa toute la population locale, le dimanche 25 mai 1913, en présence aussi de diverses harmonies. Aujourd’hui disparue, le monument nous est connu par la description lyrique réalisée par un journaliste de l’époque : « tout en pierre de granit, le monument montre, au centre d’une large vasque de fontaine, un massif de roseaux duquel émergent, à mi-corps, trois femmes nues, aux formes élégamment ciselées. Cette poétique évocation symbolise les sources d’Evegnée qui alimentent en eau potable la commune de Bressoux. Les trois figures allégoriques lancent dans le bassin un jet d’eau qui scintille au soleil comme un fil d’argent aux mille reflets ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, notamment La Meuse des 20 et 22 février, 3 mai, 18 juillet 1911, 31 mars et surtout du 26 mai 1913

Mémorial de la province de Liège. 1936-1986, Liège, 1986, p. 192

Eugène DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. I, p. 191

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 292

Yannick DELAIRESSE et Michel ELSDORF (dir.), Le livre des rues de Liège : Angleur, Bressoux, Chênée, Glain, Grivegnée, Jupille, Liège, Rocourt, Sclessin et Wandre, Liège, Noir Dessin, 2001, p. 184

Place communale

Place de la Résistance

4020 Liège (Bressoux)

Paul Delforge

Paul Laforge

Statue André-Modeste GRETRY

Statue André-Modeste Grétry, réalisée par Guillaume Geefs,29 juin 1866.

Alors que l’époque de la « statuomanie » officielle n’a pas encore vraiment commencé dans le nouvel État belge, le monument d’André-Modeste Grétry apparaît comme étant le tout premier, dédié à un personnage historique, à faire son apparition dans l’espace public du pays wallon. Figée dans le bronze par Guillaume Geefs, la représentation d’André-Modeste Grétry est alors située entre la salle académique de la « nouvelle » Université et la façade de la Société libre d’Émulation, sur ce que l’on appelle à l’époque la place de Liège et qui deviendra, après la Grande Guerre, la place du 20 Août. Entre-temps, cependant, le monument « Grétry » a été déplacé. Le 29 juin 1866, la statue est hissée sur son socle à son emplacement définitif, à savoir devant l’Opéra. Son ancienne situation est alors occupée par la statue d’André-Hubert Dumont : l’emplacement occupé par le monument Dumont au début du XXIe siècle est cependant distant d’une vingtaine de mètres de l’endroit où Grétry et Dumont se succédèrent. Quant à la statue Grétry, elle fut enlevée durant la période de la Seconde Guerre mondiale ; un blockhaus était installé à cet endroit. La statue fut remise en place en 1945.

En choisissant d’ériger un monument à Grétry (pour un coût global de 50.000 francs de l’époque, dont 20.000 accordés par le gouvernement) au moment où l’on célèbre le 100e anniversaire de sa naissance, les autorités liégeoises acceptent de contribuer à une démarche « nationale » qui vise à peupler l’espace public de monuments en l’honneur des « grandes gloires nationales belges ». Les peintures d’histoire ne suffisent pas. Il faut toucher le plus grand nombre et lui inspirer un sentiment national, au sein du jeune État. À Anvers, au même moment, on a choisi d’ériger une statue à Rubens. Dès le début des années 1840, les gouvernements belges ne manquent pas d’inciter les pouvoirs locaux et provinciaux à faire preuve d’initiative. En honorant Grétry (1842) puis A-H. Dumont (1866), « ses enfants », Liège participe à ce mouvement qui se poursuivra avec le monument « Charlemagne » (1868), les statues de la façade du Palais provincial (1884) puis de la Grand Poste (1901), ainsi qu’avec les monuments Zénobe Gramme et Charles Rogier en 1905, notamment.

En présence d’un important public, l’inauguration du monument Grétry se déroule finalement le 18 juillet 1842, en même temps que celle de l’arrivée à Liège du chemin de fer, en l’occurrence l’ouverture des plans inclinés de la ligne Ans-Liège. De nombreuses manifestations sont organisées pour l’occasion et le jeune écrivain Van Hasselt y rencontre un franc succès au cours d’une séance littéraire publique à la Société libre d’Émulation. L’idée de rendre un hommage appuyé à Grétry avait déjà été émise sous le régime hollandais. Depuis Bruxelles, le compositeur Roucourt fut l’un des tout premiers à réclamer une statue en l’honneur de Grétry, en ouvrant une souscription (Le monde musical, 25 février 1821). À Liège, se constitua une « Société Grétry » et, en 1828, le retour dans sa ville natale de l’urne funéraire de Grétry est marqué par des débordements d’enthousiasme populaire : trois jours de fêtes publiques sont alors organisés (discours, cérémonies, réjouissances, concerts). « Partout où la civilisation a fait des progrès, les rares talents sont comme une sorte de propriété publique ; et la nation dont ils étaient les délices et la gloire se charge de leurs funérailles » déclarait alors le gouverneur de Gerlache. Mais pour certains (dont le jeune Charles Rogier) ce n’est pas suffisant. Avant le retour de l’urne, des projets de monument ont été élaborés, des pétitions lancées, des souscriptions ouvertes, des finances rassemblées ; en 1828, de nouveaux projets fleurissent et même le célèbre Meyerbeer en appelle à la mobilisation des Liégeois. En septembre 1829, le journal Le Politique souligne que « l’absence prolongée du monument (…) [provoque] la risée de nos voisins (…) ». Une fois la Révolution de 1830 passée, une fois le Traité des XXIV articles signé, l’attention des autorités liégeoises se concentrera sur ce projet de monument et le concrétisera en 1842. Il n’est pas inutile de mentionner que, depuis septembre 1780, un buste de Grétry – fait par ailleurs « citoyen d’honneur » – a été installé à l’avant-scène du théâtre de Liège à la demande du « Conseil de la cité ».

Formé à l’Académie d’Anvers, sa ville natale, le sculpteur Guillaume Geefs (Anvers 1805 – Bruxelles 1883) est convié à laisser sa signature sur le premier monument marquant de « la capitale de la Wallonie » de l’époque. Ayant très rapidement fait preuve de son talent, le jeune Geefs a été repéré par ses professeurs. Une bourse lui permet de parfaire sa formation à Paris et, à son retour, il est nommé professeur de sculpture à l’Académie d’Anvers (1833-1840). Présent dans différents salons, il s’impose avec le modèle de la statue du Général Belliard et le monument funéraire du comte Frédéric de Mérode. Le jeune royaume de Belgique vient de trouver en Guillaume Geefs un propagandiste de talent, l’un de ses sculpteurs capables de figer dans la pierre les personnes et les événements les plus illustres du pays. Statuaire du roi, Geefs s’installe à Bruxelles où son atelier répond aux multiples commandes destinées à orner les églises, les places, les édifices, les cimetières ou les salons de toute la Belgique. Ses statues de Léopold Ier se déclinent en diverses versions, dont l’une sur la colonne du Congrès, à Bruxelles, et une autre à Namur. À Anvers, il livre une statue de Rubens (1840) ; à Liège, celle de Grétry (1842). Membre de la classe des Lettres de l’Académie dès 1845, il la préside de 1858 à 1883. Il était membre de l’Institut de France.

C’est sans doute l’un des rares points communs qu’il partage avec Grétry (Liège 1741 – Montmorency 1813). Membre de l’Institut de France en 1796, chevalier de la Légion d'honneur à la création de cet ordre, André-Modeste Grétry reçut de son vivant tous les honneurs possibles de la part des autorités en place à Paris, cité où il accomplit l’essentiel de sa carrière, tout en ayant été, en 1776, un conseiller particulier de François-Charles de Velbruck, prince-évêque de Liège, sa ville natale. Plongé dès son plus jeune âge dans le monde de la musique, André-Modeste fut enfant de chœur à la collégiale Saint-Denis et participa aux Crámignons. Ayant forcé sa voix alors en mue, il est contraint de se tourner vers la composition où il trouve à s’épanouir avec talent. Remarqué par le chanoine de Harlez, riche mécène éclairé liégeois, Grétry reçoit sa chance : comme Jean-Noël Hamal juste avant lui, il bénéficie d’une bourse de la Fondation Darchis qui lui permet de séjourner à Rome de 1759 à 1766. Séduit par un opéra de Piccini, formé auprès de Casali, maîtrisant le chant et la musique italienne, Grétry s’écarte des sentiers battus ; à l’occasion d’un carnaval (1765), il compose un intermède, Les Vendangeuses (Vendemiatrici) qui lui vaut les encouragements de Piccini. Nommé maître de chapelle à Liège, Grétry est encouragé par Voltaire et tente sa chance à Paris. Après plusieurs mois de galère, Grétry triomphe pour la première fois avec le Huron (1768). Lucile (1769) confirme le talent du jeune Wallon qui séduit aussi dans le genre comique, voire bouffon (Le Tableau parlant). Dans la lumière parisienne, Grétry va connaître une carrière exceptionnelle faite d’une quinzaine d’opéras et d’une quarantaine d’opéras comiques, tenant l’affiche pendant plus de trente ans avec Zémire et Azor (1771), Le Jugement de Midas et L’Amant jaloux (1778), Colinette à la Cour (1782), La Caravane du Caire (1783) et surtout un exceptionnel Richard Cœur de Lion (1784-1785).

Introduit dans les milieux parisiens, il devient le directeur de musique de la reine Marie-Antoinette (1774) et, en dépit des bouleversements politiques de 1789, de l’évolution des esprits et d’une inspiration moins heureuse, il conserve sa notoriété : inspecteur de musique du Conservatoire (1795-1800), protégé de Napoléon. C’est dans l’ancienne propriété de Jean-Jacques Rousseau, à Montmonrency, que Grétry se retire et finit sa vie, tout auréolé d’une gloire qui lui survivra. S’il est enterré au cimetière du Père Lachaise, sa ville natale obtient que son cœur soit rapatrié : l’urne qui le contient est visible dans le socle qui soutient la statue en bronze érigée en 1842.

À quelques pas de la place Saint-Lambert, le monument Grétry est au cœur de la cité de Liège. Une discrète mention figure au pied du socle portant l’impressionnante statue :

ANDRE ERNEST MODESTE

GRETRY

1741 – 1813

Orné de décors floraux, le socle délicatement sculpté contient effectivement la fameuse urne qui apparaît derrière un grillage sur la face avant du monument. À l’origine, un vers de Fuss devait être gravé sur le socle : Corpatrioe dedit ipse, lyram sibi vin.licat orbis. Représenté debout, Grétry tient dans sa main gauche ce qui ressemble à l’une de ses compositions.

Source

J-B. RONGÉ, dans Biographie nationale, t. 8, col. 256-299

Suzanne CLERCX, Grétry 1741-1813, Bruxelles, 1944

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 90-93, 339-340

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 264, 307, 394, 397

Jean-Marc Warszawski reprend la liste de toutes les œuvres de Grétry : http://www.musicologie.org/Biographies/g/gretry_andre.html

Liège, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2004, p. 363

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, été 1970, p. 5

Edmond MARCHAL, dans Biographie nationale, t. 22, col. 572-579

Roucourt, dans Biographie nationale, t. 20, col. 205

Ernest DISCAILLES, Charles Rogier d’après des documents inédits, Bruxelles, s.d., vol. 1, p. 151

Chantal JORDENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 557-561

Alexia CREUSEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Liège, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2004, p. 255

L. ALVIN, Van Hasselt, dans Biographie nationale, t. 8, col. 759

Le politique, municipal, provincial et national (ancien Mathieu Laensbergh), 10 septembre 1829, n°216, p. 3

Jean BROSE, Dictionnaire des rues de Liège, Liège, Vaillant-Carmanne, 1977, p. 154

Place de la République française

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

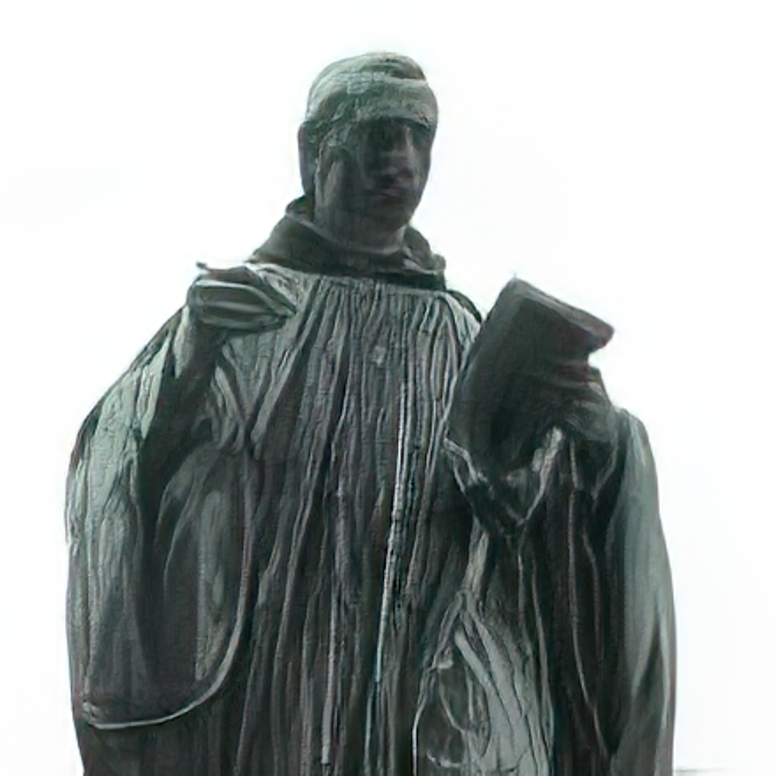

Statue Jehan LE BEL

Statue de Jehan Le Bel, réalisée par Alphonse de Tombay, entre 1881 et 1884.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de Liège.

Parmi les 42 personnages illustres, Jehan Le Bel (Liège circa 1290 – 1370) ne pouvait être oublié en cette seconde moitié du XIXe siècle dans la mesure où Les Vraies Chroniques de Messire Jehan le Bel venaient tout juste d’être retrouvées (1861). De plus, ce texte oublié pendant un demi-millénaire venait d’être publié par l’historien liégeois Mathieu Polain (1863). En retenant Jehan Le Bel, que le grand Froissart lui-même reconnaissait comme son maître, la Commission ne s’était pas trompée. Par la suite, Henri Pirenne reconnaîtra en Jehan Le Bel le premier grand prosateur du XIVe siècle.

Patricien ayant grandi dans une famille liégeoise aisée, chanoine de Saint-Lambert, amoureux du luxe, Le Bel devient un familier de Jean de Beaumont, le fils cadet du comte de Hainaut. Il s’intéresse en particulier à la destinée de Philippa, l’épouse wallonne du roi Édouard III d’Angleterre. Vers 1326-1327, Jehan Le Bel aurait guerroyé du côté de l’Écosse et c’est de cette époque que remonterait le début de la chronique qu’il dédie à Jean de Beaumont. Écrite en français (et non en latin), elle s’étend jusqu’en 1361 et se révèle un exposé remarquable sur les origines de la Guerre de Cent Ans. Lassé des épopées rimées qui vantent sans retenue les exploits des « grands » de ce monde, Jehan Le Bel entreprend d’écrire, avec sobriété et précision, un petit livre destiné aux gens raisonnables, et consacré au règne d’Édouard III. Il y ajoute des considérations personnelles sur l’état du monde, du moins sur une partie de celui-ci. Jehan Le Bel limite en effet son sujet au territoire des provinces wallonnes (y compris le nord de la France) et à une partie de la Grande-Bretagne. Il en ressort un modèle du genre que Froissart est le premier à saluer. Si ses chroniques ont (peut-être partiellement) traversé le temps, il n’en est pas de même de poèmes que certains de ses contemporains lui attribuent.

La statue de Jehan Le Bel est l’un des six personnages illustrés par Alphonse de Tombay (Liège 1843 – Bruxelles 1918). Et force est de constater que le « chevalier » a été privilégié au « chroniqueur ». Coincé dans son armure et appuyant la main gauche sur une haute épée, Le Bel n’a pas droit au même traitement qu’un Jean D’Outremeuse qui tient un livre entre ses mains, tandis qu’un autre gît à ses pieds. La statue de Jehan Le Bel trouve place sur la partie inférieure de la façade occidentale, à l’intersection entre celle-ci et le marteau gauche, sur la colonne de droite : le chevalier est placé à la droite de son « confrère », le chroniqueur Jean d’Outremeuse qui est aussi une statue réalisée par de Tombay.

Fils et petit-fils de sculpteurs liégeois, en plus de son apprentissage dans l’atelier paternel, il a fréquenté l’Académie de Liège où il a reçu notamment les conseils de Prosper Drion. Ami de Léon Mignon, de Tombay a bénéficié comme lui d’une bourse de la Fondation Darchis. Il vient de séjourner plusieurs mois à Rome (1874-1878) quand il est engagé à Liège, sur le chantier de décoration du Palais provincial. Répondant à plusieurs commandes officielles dont un buste de Charles Rogier (1880) à Bruxelles qui aura beaucoup de succès, de Tombay signe à Liège six statues et trois bas-reliefs évoquant des scènes historiques (L'exécution de Guillaume de la Marck, La mort de Louis de Bourbon, L'octroi de la Paix de Fexhe). Exposant ses propres œuvres tout en répondant à de nombreuses commandes officielles à Bruxelles (Jardin botanique, Parc du Cinquantenaire) comme à Paris (Arc de Triomphe), il devient professeur à l’Académie de Saint-Gilles, avant d’en assurer la direction (1902).

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 82

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350-351

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 457-458

Serge ALEXANDRE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Henri PIRENNE, dans Biographie nationale, t. 11, col. 518-525

Marguerite DEVIGNE, Alphonse de Tombay, dans Biographie nationale, t. 25, col. 415-416

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. I, p. 146, 177-179

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste MÉLOTTE Jules

Prenant prétexte de la commémoration du cinquantième anniversaire de l’invention de l’écrémeuse à bol librement suspendu, Alfred Mélotte prend

l’initiative de faire ériger un monument, à Remicourt, à proximité de l’usine familiale, en l’honneur de son frère, le génial inventeur. Le brevet n°82314 scellant l’invention de cette écrémeuse révolutionnaire porte la date du 23 juin 1888.

Son inventeur, Jules Mélotte (1858-1919), avait repris la petite entreprise paternelle créée en 1852 et avait donné, dans les années 1880 et surtout 1890, un essor considérable aux « Ateliers de Construction de Veuve Mélotte » par la fabrication industrielle de la fameuse écrémeuse Mélotte, premier prix du Grand concours international de Bruxelles 1888.

À la fin du siècle, son produit a envahi le marché mondial et plus de 1 000 ouvriers sont occupés à Remicourt dans une usine citée comme « exemple de développement industriel de très haut niveau en milieu rural ». Ni les machines ni leur patron ne survivront cependant au pillage allemand de 14-18.

Avec courage, Alfred Mélotte reprendra l’entreprise de Remicourt, la transformera en SA Ecrémeuse Mélotte (1921), se spécialisera dans « la traite

mécanique » et lui apportera encore quelques belles années de développement. Ne souhaitant pas que l’on oublie le rôle majeur joué par son frère qui fut aussi conseiller communal et échevin de la localité (1894-1917), Alfred Mélotte confie au sculpteur Pierre Theunis le soin de fixer les traits de Jules Mélotte dans la pierre et à l’architecte Michel Polak d’aménager le monument.

L’inauguration se déroule en juin 1938 et la foule peut ainsi admirer, juste à l’entrée de l’usine, l’imposant ensemble réalisé. Michel Polak a disposé le buste en bronze de Theunis sur une haute colonne carrée en pierre blanche et a donné de la dimension au monument en édifiant latéralement deux murets arrondis avec des pierres disposées sur trois niveaux, carrées au centre, rectangulaires en haut et en bas. À l’avant du monument, un dégagement a été créé avec un pavement de pierres aux formes arrondies.

Actuellement une importante végétation maîtrisée a pris possession de l’arrière du monument. Avec le temps les inscriptions se sont effacées ; actuellement, on lit simplement : JULES MELOTTE - 1858-1919, alors qu’à l’origine, Alfred Mélotte avait tenu à une dédicace précise sur l’objet et les circonstances de cet édifice :

| « A Jules Mélotte. Fondateur de l’usine. 1888-1938. Cinquantenaire de l’invention de l’écrémeuse à bol suspendu. Monument érigé par la Société Anonyme Écrémeuses Mélotte ». |

Formé à l’Académie de Bruxelles auprès de Charles Van der Stappen et de Julien Dillens, Petrus Josephus Theunis (Anvers 1883-Schaerbeek 1950) est deuxième du Prix de Rome 1906. Sculpteur, portraitiste, médailleur, il voyage en Europe, s’arrête sur plusieurs chantiers et il est notamment ornementaliste à Londres. De sa rencontre avec Thomas Vinçotte naîtra une solide collaboration, Theunis secondant ce dernier sur de nombreux projets comme la décoration du Palais royal ou la statue équestre de Léopold II à Bruxelles. Comme nombre de sculpteurs de sa génération, il réalise plusieurs monuments aux victimes de la Grande Guerre. Réalisant de nombreux bustes, il répond à des commandes publiques comme privées (à l’exemple du buste de Mélotte), tout en réalisant des œuvres de sa propre inspiration, les nus féminins ayant sa préférence.

Sources

- Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 442

- Daniel PIROTTE, Jules Mélotte, dans Grands hommes de Hesbaye, Remicourt, éd. du Musée de la Hesbaye, 1997, p. 57-64.

- Alphonse LEUNEN, Jules Mélotte, dans Biographie nationale, t. XXXVIII, col. 579-588.

- Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 135.

- Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 500

Rue Jules Mélotte 27

4350 Remicourt

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Mémorial PETRARQUE à Habay-la-Neuve

L’étonnement est grand de rencontrer un monument dédié à l’illustre Pétrarque au milieu de la forêt d’Anlier. Pourtant, le long de la rue Bonaparte, depuis 1947, une plaque commémorative rend hommage au père de l’humanisme. Originaire d’Arezzo (1304-1374), Francesco Petrarqua est considéré comme l’un des plus grands auteurs de la littérature italienne. Depuis sa première rencontre, en 1327, avec une jeune femme de haut rang, il nourrit à son égard un amour platonique qui inspire ses meilleurs poèmes, dont notamment le Canzoniere. En dépit de la mort de Laure en 1348 des suites de la peste noire, elle ne cessera d’occuper les pensées de Pétrarque. Diplomate, appelé à mener de nombreux voyages à travers l’Europe, cet érudit s’adonne aussi à l’écriture de textes religieux et de nature historique. Si sa poésie est rédigée en toscan, ses autres écrits sont en latin.

L’idée d’un mémorial Pétrarque émane de l’Académie luxembourgeoise et de ses 40 membres, dont l’actif animateur Pierre Nothomb. Créée dans l’Entre-deux-Guerres, cette société d’écrivains et artistes relance justement ses activités après un long silence imposé par la guerre. En présence d’une foule nombreuse, de représentants de l’Académie de Langue et de Littérature françaises et l’Académie Pétrarque d’Arezzo, ainsi que de Camille Huysmans, ministre de l’Instruction publique en personne qui prononça un long discours, une stèle est dévoilée, le 2 août, mêlant l’ardoise de Martelange et le marbre de Carrare.

Sur la plaque de marbre, a été gravée l’inscription suivante :

MILLE PIAGE IN UN GIORNO E MILLE RIVI

MOSTRATO M’HA PER LA FAMOSA ARDENNA

AMOR

EN

MCCCXXXIII

FRANCESCO PETRARCA

PARCOURUT CE CHEMIN

OU LE SOUVENIR DE LAURE

L’INSPIRA

ERIGÉ

PAR L’ACADÉMIE LUXEMBOURGEOISE

MCMXLVII

S’appuyant sur des textes anciens, les membres de l’Académie luxembourgeoise ont observé qu’au retour d’un voyage d’études l’ayant mené dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, et à Liège en particulier, Pétrarque a écrit avoir emprunté un chemin qui traversa l’Ardenne pour regagner l’Italie. Si le chemin parcouru n’est pas décrit avec précision, Pierre Nothomb a reconnu sans discussion qu’il ne pouvait s’agir que de la voie sacrée de 1333, un vieux chemin rocailleux entre Habay et Wissembach. Mieux même, le savant littérateur luxembourgeois est convaincu que l’endroit précis où Pétrarque songea à Laure, son célèbre amour, est un lieudit cadastré « Doux pommier », à quelques dizaines de mètres de la place Bonaparte, surtout « à la frontière des langues romane et thioise, à la zone de partage des rivières coulant les unes vers la France, les autres vers la dépression rhénane, à la jonction enfin de l’Ardenne mystique et de la Gaume tarasconnaise ». Si non e vero, e bene trovato serait-on tenté d’écrire à propos de cette « démonstration » signée Pierre Nothomb dont la seule intention est de sceller symboliquement un pacte d’amitié indissoluble entre Pétrarque et le Luxembourg.

Annuellement, par la suite, l’Académie luxembourgeoise prendra plaisir de déposer d’autres monuments commémoratifs originaux en terre ardennaise. Pour trouver le mémorial Pétrarque, il faut suivre la rue Bonaparte sur un kilomètre à partir de l’entrée du parc du Châtelet (en direction de Martelange).

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Vie wallonne, II, 1947, n°238, p. 212-213.

La Vie wallonne, IV, n°252, 1950, p. 300.

Rue Bonaparte

6720 Habay-la-Neuve

Pour trouver le mémorial Pétrarque, il faut suivre la rue Bonaparte sur un kilomètre à partir de l’entrée du parc du Châtelet (en direction de Martelange).

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Sigebert de GEMBLOUX

Statue à la mémoire de Sigebert de Gembloux, réalisée par le sculpteur Jean Hérain et l’architecte Théo Florence, 30 octobre 1910.

« A

Sigebert

de

Gembloux

Historien

Défenseur des droits

Du peuple »

Passée sous la souveraineté du prince-évêque de Liège, l’abbaye de Gembloux qui dispose de privilèges considérables de l’empereur depuis 946 bénéficie d’une longue période de paix de 987 à 1116. Prospère sur le plan économique, l’abbaye brille aussi grâce à son école monastique. Placée sous la direction de Sigebert de Gembloux de 1071 à 1112, elle accueille des ecclésiastiques et des gens de cour désireux de se former à l’une des meilleures écoles du temps. Sigebert lui-même est issu de cette école dont il prend la direction après avoir été écolâtre pendant une vingtaine d’années à l’abbaye Saint-Vincent de Metz. C’est là qu’il entreprend d’écrire des vies de saint, exercice qu’il consacre à Guibert, le fondateur de l’abbaye de Gembloux, et dont il se fait le principal promoteur, la canonisation de Guibert étant obtenue en 1110. Engagé dans la querelle des investitures, Sigebert (1030-1112) est aussi un moine bénédictin qui prend partie ouvertement en faveur de l’empereur Henri IV, contre le pape Grégoire VII (c. 1076) et ses successeurs, risquant à tout moment l’excommunication. Mais ce qui conduit à qualifier Sigebert d’historien, ce sont les chroniques qu’il consacre à Gembloux d’abord (1071), à l’histoire universelle ensuite. Écrite entre 1083 et 1105, année de sa publication, sa Chronographia se veut une chronique universelle qui identifie les événements les plus importants entre la fin du IVe siècle et le début du XIIe siècle. Citant de nombreuses sources aujourd’hui disparues, cette chronique a fortement influencé les auteurs du Moyen Âge, période qu’elle a traversée en restant fort populaire, au point d’être imprimée par les techniques mises au point par Gutenberg. Cette notoriété s’est maintenue jusqu’à l’époque contemporaine, puisque son monument, érigé en 1910, l’identifie prioritairement comme « historien ».

Au XIXe siècle, Sigebert de Gembloux n’apparaît pas comme une personnalité majeure de l’histoire de la Belgique, tout au moins est-elle controversée. Si Henri Pirenne l’évoque dans la notice biographique qu’il consacre à Otbert dans la Biographie nationale, cette dernière ne lui a toujours pas consacré une entrée depuis 1866. Néanmoins, Sigebert n’est pas un inconnu à Gembloux auquel il est étroitement associé comme le confirme la circulaire adressée en 1859 par Charles Rogier, alors en charge des Affaires intérieures : depuis 1835, les gouvernements belges multiplient les appels à installer dans tout le pays des monuments destinés à renforcer le sentiment national belge ; et quand il revient à l’Intérieur avec une politique décidée d’implantation de nouveaux monuments, Rogier invite explicitement les autorités de Gembloux à réserver une place à Sigebert, sous la forme d’une simple plaque commémorative. Dans un premier temps, aucune suite n’est réservée à la demande de Bruxelles, mais dans le climat de guerre scolaire qui oppose farouchement catholiques et libéraux dans les années 1870-1880, le projet refait surface. C’est par conséquent au niveau local qu’est prise l’initiative d’honorer l’illustre « historien », ainsi que le « défenseur des droits du peuple »…

Bourgmestre de Gembloux depuis 1872, Gustave Docq (1833-1906) a fortement pesé dans la décision d’ériger un tel monument. Libéral anticlérical, ce brasseur s’est forgé la conviction que le combat de Sigebert au XIe, en faveur de la désignation des évêques et des abbés par l’empereur (le pouvoir temporel) contre l’intervention du pape (pouvoir spirituel), est similaire aux enjeux de la question scolaire belge du XIXe siècle où l’Église veut limiter le rôle de l’État dans le domaine de l’enseignement. Sorti de charge en 1903 quand il est remplacé par Xavier de Lathuy, Docq attribue dans son testament un legs important (30.000 francs) pour financer un monument à Sigebert et ordonne qu’il soit érigé place Guibert et que la face principale soit tournée vers l’entrée de l’Institut agricole de l’État. En octobre 1910, sous le maïorat d’Adolphe Damseaux (bourgmestre de 1906 à 1916), l’inauguration se déroule en même temps qu’est modifié le nom de la rue du Bordia, rebaptisée rue Sigebert. Cependant, la mention « défenseur des droits du peuple » fait polémique. Face à un anachronisme qui est aussi une erreur historique, la députation permanente de Namur a émis de nettes réserves lorsque le projet lui avait été soumis, de même que la Commission des Monuments ; une querelle éclate aussi au niveau local ; elle divise progressistes et catholiques, mais les premiers détiennent la majorité. Cette affirmation fait encore bondir Félix Rousseau en 1923, qui la trouve totalement ahurissante. Celui qui s’est opposé à Rome dans la Querelle des Investitures n’avait aucune attention particulière à l’égard d’un peuple sans droit.

Au début du XXe siècle, la réalisation du monument a été confiée à l’architecte Théo Florence et au sculpteur Jean Hérain, l’illustre Jef Lambeaux ayant rejeté toute participation à ce projet. La statue en bronze a été coulée par la Fonderie nationale des bronzes (J. Peterman, Saint-Gilles, Bruxelles). Quant au socle, il est en syénite, une roche fort rare. À diverses reprises, les étudiants de la Faculté s’approprieront le monument de manière originale et non conventionnelle…

Formé à bonne école – notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale, et d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870, ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris –, Jean Hérain s’oriente très tôt dans la réalisation de portrait en buste et en médaillon. Fréquentant principalement les Salons en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté, c’est en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public (buste Navez à Charleroi, 1889). Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles à Bruxelles et pour les chemins de fer. Candidat malheureux pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle (Seutin à Nivelles, décoration à Bruxelles, Combattants de 1830 à Grez-Doiceau) avant que n’arrive la commande de Sigebert de Gembloux. Il en présente un plâtre lors de l’Exposition universelle qui se déroule à Bruxelles en 1910 (conservé au musée d’Ixelles), avant de l’inaugurer à Gembloux. En observant les œuvres d’inspiration réalisées par Jean Hérain, Hugo Lettens regrettera que l’artiste n’ait pas davantage travaillé dans cette direction. « Il a réalisé quelques magnifiques sculptures » tandis que « ses bustes et monuments (sont) assez conventionnels ».

Rénové en 2012, tournant le dos à la rue Gustave Docq, le monument de Sigebert occupe toute la place Saint-Guibert dont l’aménagement a fortement évolué tout au long du XXe siècle. Épisodiquement, il mobilise autour de lui des événements ravivant l’histoire de la cité. Ainsi, en 1922, il est au cœur des réjouissances organisées à l’occasion du millénaire de la fondation de Gembloux et, en 2012, il figure en première place pour annoncer la tenue d’une exposition et de conférences lors de journées commémoratives du 900e anniversaire de son décès, initiative résultant du Cercle « Art et Historie » de Gembloux, qui s’est assuré la collaboration de la Bibliothèque royale de Belgique, de la ville de Gembloux et de « Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Michel CONDROTTE, Les bourgmestres de Gembloux, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 2013, n°75, p. 10-11

Abbé Joseph TOUSSAINT, Sigebert, un défenseur des droits de peuple ?, dans Bulletin du cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux et environs, Gembloux, 1985, n°23, p. 382-383

Lucien HOC, La statue de Sigebert, dans Le Cercle raconte… bulletin du cercle ‘Art et Histoire’ de Gembloux, Gembloux, 1976, n°5, p. 1-8

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449

Félix ROUSSEAU, dans Revue belge de philologie et d’histoire, Bruxelles, 1923, vol. 2, p. 526-531

L. NAMÈCHE, La ville et le comté de Gembloux. L’histoire et les institutions, Gembloux, Duculot, 1922

Place saint-Guibert

5030 Gembloux

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Buste Émile Verhaeren

Buste à la mémoire d’Émile Verhaeren, réalisé par Angelo Hecq, Roisin – 17 mai 1937 et Autreppe – 9 juin 2010.

Nà Saint-Amand-lez-Puers, au bord de l’Escaut, le poète flamand Émile Verhaeren (1855-1916) s’est imposé comme un des grands écrivains de langue française, au tournant des XIXe et XXe siècles. Issu d’une famille bourgeoise anversoise où le français était d’évidence la langue véhiculaire, il fréquente des établissements scolaires francophones et, quand il étudie le Droit à l’Université de Louvain (1875-1881), il fait la rencontre de jeunes écrivains qui animent La Jeune Belgique dans le sillage d’Edmond Picard dont Verhaeren sera un éphémère stagiaire dans son bureau d’avocats bruxellois. C’est de cette époque que remontent ses premiers écrits publiés. Attentif à la question sociale, touché par le mouvement symboliste dont il devient l’un des éminents représentants, il se fait un nom dès 1883 en publiant un provoquant recueil de poèmes intitulé Les Flamandes. Par la suite, son œuvre est traversée par une courte période caractérisée par sa « trilogie noire », avant de s’apaiser et de traiter de sujets de société : en particulier le poète est frappé par la transformation de son environnement, singulièrement de l’opposition entre le monde des villes et celui des campagnes. Publiant notamment dans La Wallonie d’Albert Mockel, auteur de pièces de théâtre, critique, Verhaeren est en contact avec nombre d’écrivains, poètes et artistes de son temps. Réfugié en Grande-Bretagne au moment de l’invasion allemande d’août 1914, il y publie des poèmes pacifiques et mène campagne en faveur des alliés. Après avoir visité un champ de bataille, il donne d’ailleurs une conférence à Rouen, en novembre 1916 et c’est là, dans la gare, qu’il décède tragiquement. En divers endroits (Rouen dès 1918, Paris, Bruxelles…), le souvenir d’Émile Verhaeren est entretenu par un monument implanté dans l’espace public. C’est aussi le cas en Hainaut où le poète et son épouse, l’aquarelliste Marthe Massin, ont disposé d’une maison pendant plusieurs années.

Parmi les auteurs qui évoquent son séjour en Hainaut, les uns attribuent à la peintre Cécile Douard, les autres à la veuve de Georges Rodenbach (Verhaeren avait connu Rodenbach au collège à Gand) l’honneur d’avoir fait découvrir au couple le Caillou-qui-Bique, à Roisin, au cœur des paysages de Honnelles. À partir de 1899, Émile Verhaeren et Marthe Massin – installés officiellement aux portes de Paris – vont progressivement résider régulièrement à la ferme Laurent, dans une partie de l’habitation aménagée spécialement pour eux. C’est là, entre l’étable et les communs, qu’ils recevront à leur table les Jules Destrée, Charles Bernier, Louis Piérard, James Ensor, Constant Montald, Théo Van Rysselberghe, Stephan Zweig, Camille Lemonnier, Maeterlinck et autres personnalités marquantes séduites par le charme du « vert Haut-Pays » et attirées par la conversation du poète. Se promenant régulièrement dans les alentours, conversant avec les gens du pays, Verhaeren composera une partie de son œuvre dans ce petit coin de Wallonie qui était pour lui comme un havre de paix.

Au lendemain de la Grande Guerre, en plus de la perte de son mari, Marthe Massin constate que leur « maison » de Roisin a été détruite dans la tourmente. En mémoire du poète, sa veuve la fait reconstruire à l’identique (1928) et y reconstitue son cabinet d’écriture et le salon. Au tournant des XXe et XXIe siècles, le site devenu propriété de l’Office du tourisme du Hainaut se transforme profondément, tout en conservant plusieurs traces de son illustre prédécesseur. Outre l’espace muséal Verhaeren ouvert dans l’écurie (2010) et un circuit de promenade, l’asbl « Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin » veille notamment à la conservation et à l’entretien de plusieurs monuments.Alors que le nom de Verhaeren figure parmi les victimes civiles du monument aux morts de Roisin, le premier mémorial dédié au poète remonte à mai 1937, sans que la date corresponde à un quelconque anniversaire. À l’initiative des Jeunes Auteurs du Hainaut et sous le patronage d’un Comité Verhaeren composé de Louis Piérard, du chanoine Desmedt, de Constant Montald et de l’avocat Joye, un buste en pierre, sculpté par Angelo Hecq (Piéton 1901-1991), est inauguré dans la clairière du Caillou qui Bique, à la lisière du bois d’Angre. Une souscription publique a été lancée et le Ministère des Sciences et des Arts a accordé son « haut patronage » à l’initiative. Le buste de Verhaeren surmonte alors un piédestal composé de sept niveaux de blocs de pierre ; l’inscription « À Verhaeren » le complète.

À la fois sculpteur et architecte, Angelo Hecq est sollicité à diverses reprises durant sa carrière, comme de nombreux artistes de sa génération, pour réaliser des monuments aux victimes des deux guerres ou en faveur de la paix (Tamines, Andenne, Pâturages, etc.). Même pour de telles commandes officielles, celui qui signe parfois Angelo ne renoncera pas à son style d’inspiration cubiste. Professeur de sculpture à Saint-Luc Mons, il signera des réalisations originales pour la manufacture Boch frères Kéramis, peu avant la Seconde Guerre mondiale, et il travaillera aussi pour les céramistes d’Andenne. Auteur de bustes en terre cuite, de céramiques et de portraits, Angelo Hecq venait d’achever le monument Simonon, réalisé conjointement avec Cécile Douard, quand il est sollicité pour le buste en pierre dédié à Émile Verhaeren. Son œuvre va reposer sur un socle constitué de six niveaux de pierres assemblées ; sur la face avant une plaque indique sobrement : « A Verhaeren ».

Après la Seconde Guerre mondiale (en 1955, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète), un autre monument Verhaeren, dû à Charles Van der Stappen, est inauguré dans la clairière du Caillou-qui-Bique, près de là où se trouvait le buste d’Angelo Hecq. Celui-ci avait été déplacé à Saint-Ghislain aux Écoles techniques féminines du Hainaut. Procédant à d’importants travaux de rénovation, cet établissement provincial s’interrogera plus tard sur la présence en son sein d’un tel buste et les autorités communales de Honnelles organisèrent son retour en l’installant devant la maison communale d’Autreppe en juin 2010. Le nez cassé du buste fut réparé bénévolement par le marbrier Michel Ovart qui s’occupa aussi de l’aménagement du socle, beaucoup moins haut que l’original. Sur une base en briques correspondant au mur du bâtiment communal, une pierre carrée soutien une autre pierre en forme de cube où ont été gravées plusieurs inscriptions.

Sur la face avant, la même inscription qu’en 1937 :

A

VERHAEREN

Sur le côté gauche :

ERIGÉ LE 17 MAI 1937

SOUS LES AUSPICES

DES JEUNES ÉCRIVAINS

DU HAINAUT ET DES

AMIS DU POÈTE

Désormais, l’inclinaison de la tête de Verhaeren vers l’avant prend une nouvelle signification ; elle donne l’impression que l’écrivain lit la citation gravée au pied de la statue sur une pierre bleue :

LE TRAVAIL LARGE ET CLAIR QU’ONT ILLUSTRÉ NOS MAINS

QU’IL TENTE ET MAGNIFIE ET UNISSE SOUDAIN

LES VÔTRES !

AYEZ DES CŒURS PLUS HAUTS, DES GESTES PLUS PARFAITS

ET FAITES MIEUX QUE NOUS CE QUE NOUS AVONS FAIT.

A CEUX QUI VIENNENT

Il s’agit des 5 derniers vers du 13e paragraphe du poème À ceux qui viennent, œuvre inédite de Verhaeren, imprimée pour la première fois en décembre 1920, pour l’hommage rendu au poète par Les Amitiés françaises, à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Le Soir, 14 juillet 2011)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Fonds Collet

Informations communiquées par René Legrand, président de l’asbl Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin (juillet 2015)

Bulletin de l’Académie de Langue et Littérature françaises, Bruxelles, 1955, t. XXXIII, n°3, p. 179-204

Georges DOUTREPONT, Verhaeren, dans Biographie nationale, t. 26, col. 623-633

Roland MORTIER, Verhaeren, dans Biographie nationale, t. 32, col.

Christiane PIÉRARD, dans Biographie nationale, t. 31, col. 260-269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 688

Norbert POULAIN, Angelo Hecq, dans Interbellum, bulletin…, 2005, n°25-3, p. 7-15

Caillou qui bique (1937)

7387 Roisin

Rue Grande 10 (2010)

7387 Autreppe

Paul Delforge

Plaque Roger DE LE PASTURE

Plaque commémorative de Roger de le Pasture, réalisée à l’initiative des autorités communales de Tournai ; de l’Institut Jules Destrée,19 juillet 1913 ; septembre 1978.

« Ici naquit en 1399

Roger de le Pasture

Dit Van der Weyden

peintre célèbre

mort à Bruxelles en 1464 »

Telle est l’inscription qui figure sur la plaque apposée sur la maison natale du peintre, à Tournai, rue Roc-Saint-Nicaise, et inaugurée le 13 juillet 1913. Longtemps considéré comme un peintre flamand, Van der Weyden commence à être mieux connu depuis la moitié du XIXe siècle, moment où deux Tournaisiens – Charles-Barthélemy Dumortier et Alexandre Pinchart – établissent que son lieu de naissance est à Tournai, sous le nom de Roger de le Pasture. Au début du XXe siècle, cependant, ce lieu d’origine n’en faisait pas un artiste de Wallonie, ses œuvres continuant d’être présentées comme appartenant à l’école flamande (dans le sens ancien de cet adjectif), mais aussi comme réalisées par un artiste flamand (dans le sens politique acquis par l’adjectif à la fin du XIXe siècle). C’est en s’interrogeant sur l’existence d’un art wallon, exercice pratique tenté en 1911 dans le cadre de l’Exposition internationale de Charleroi, que Jules Destrée va accorder une place toute particulière à Roger de le Pasture. Étudiant l’œuvre de l’artiste tournaisien du XVe siècle sous toutes ses coutures, l’esthète Jules Destrée y voit un peintre essentiellement wallon, figure de proue d’une « école » dont la création en 1912 et l’activité de la société des « Amis de l’Art wallon » doivent encore démontrer l’existence. Cité dans la Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre (août 1912), Roger de le Pasture se devait d’être honoré dans sa ville natale, et la Cité des Cinq Clochers comme partie prenante de la Wallonie. La revue Wallonia publie d’ailleurs, sous la direction d’Adolphe Hocquet, un numéro spécial consacré à Tournai dans l’Art et dans l’Histoire (mai-juin 1913). Et le 19 juillet 1913, le cercle des « Amis de l’art wallon » tient son assemblée générale à Tournai, avant de procéder à l’inauguration du mémorial de le Pasture.

En collaboration avec les autorités locales, les responsables des Amis de l’Art wallon » ont en effet pris l’initiative de faire apposer la plaque mentionnée ci-dessus sur la maison natale de l’artiste. Archiviste à Tournai, Adolphe Hocquet, par ailleurs membre de l’Assemblée wallonne, a contribué à identifier officiellement la maison natale, au 78 de la rue Roc-St-Nicaise. L’échevin Maurice Houtart, Jules Destrée en tant que président de la SAAW et Eugène Soil de Moriamé, président de la Société historique et archéologique de Tournai, prennent la parole lors de l’inauguration du 19 juillet 1913.

En mai 1940, lors des bombardements allemands sur Tournai, la maison natale du peintre figure parmi les décombres. Il faut attendre 1978 pour qu’une initiative soit prise par Jacques Hoyaux, président de l’Institut Jules Destrée. Le propriétaire d’une des nouvelles maisons construites dans le haut de la rue Roc saint Nicaise a accepté qu’une nouvelle plaque commémorative soit intégrée dans la façade de son immeuble. Inaugurée en septembre 1978, elle mentionne simplement :

« Ici est né en 1399

le peintre

Roger de le Pasture

Hommage de

l’Institut Jules Destrée ».

Par ailleurs, un monument (un bronze polychrome de Marcel Wolfers représentant « Saint-Luc peignant la Vierge) a été installé par la ville de Tournai, en 1936, en l’honneur du peintre (vieux marché aux Poteries), tandis qu’un médaillon figure aussi sur une façade de la rue des Maux.

Marnix BEYEN, Jules Destrée, Roger de le Pasture et « les Maîtres de Flémalle ». Une histoire de science, de beauté et de revendications nationales, dans Philippe DESTATTE, Catherine LANNEAU et Fabrice MEURANT-PAILHE (dir.), Jules Destrée. La Lettre au roi, et au-delà. 1912-2012, Liège-Namur, Musée de la Vie wallonne-Institut Destrée, 2013, p. 202-217

Wallonia, 1913, p. 543-550

Jacky LEGGE, Mémoire en images : Tournai, t. II : Monuments et statues, Gloucestershire, 2005, p. 53-53, 97-98

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Archives.

rue « Roc-saint-Nicaise » – 7500 Tournai

Paul Delforge