Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument PETERS

Dans le prolongement de la rue de la Tannerie, à hauteur de la place du Parc, un espace a été aménagé pour accueillir le buste en bronze de l’abbé Péters, exécuté par les Allemands en 1943. Depuis cette esplanade, l’axe de vision permet d’apercevoir nettement les deux tours de l’ancienne abbatiale et cathédrale Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Quirin de Malmedy, église à laquelle l’abbé était particulièrement attaché.

Originaire de Verviers, Joseph Péters (1894-1943) avait terminé des études de théologie au Petit Séminaire de Saint-Trond et au Grand Séminaire de Liège quand il est ordonné prêtre (1921). La Grande Guerre l’avait conduit sur la route des Pays-Bas, chemin obligé pour rejoindre l’armée belge sur le front de l’Yser, mais il est arrêté et emprisonné à Holzminden, n’étant libéré qu’en raison de son état de santé délicat.

Professeur au Petit-Séminaire de Saint-Roch à Ferrières pendant dix ans, il est ensuite désigné comme aumônier de la JEC à Malmedy et loge alors au n° 16 de la rue du Parc. Désigné en 1937 comme professeur de religion à l’École moyenne des Filles de Malmedy, il contribue à l’intégration de cette ancienne région prussienne dans son nouveau cadre institutionnel. En effet, lors des négociations qui aboutissent à la signature du premier traité de Versailles (28 juin 1919), il a été donné suite à une partie des revendications de gains territoriaux énoncés par la Belgique : après un plébiscite populaire un peu particulier, les cantons wallon de Malmedy et germanophones d’Eupen et Saint-Vith sont transférés et placés sous la souveraineté belge.

Dans les années 1930, au moment où quelques éléments isolés manifestent, à Malmedy, des positions en faveur du régime hitlérien et d’un retour du canton à l’Allemagne, l’abbé Péters va faire partie de leurs contradicteurs. Cet engagement résolu, Péters le maintient au lendemain de l’invasion allemande de mai 1940 et de l’annexion décidée par Berlin. Le 18 mai 1940, en effet, les territoires d’Eupen, Saint-Vith, Moresnet et Malmedy sont annexés au Reich et intégrés à la Rhénanie. La nationalité allemande est imposée aux habitants. En l’absence de messages émanant des autorités belges, les populations concernées vont rester longtemps démunies. Quelques rares personnalités locales émergent cependant pour dénoncer le diktat allemand et ses conséquences, notamment le recrutement des jeunes dans l’armée allemande. Dans sa paroisse (là où le monument est érigé), l’abbé Péters est de ces résistants.

De sa chaire de vérité, il multiplie les prêches antinazis, refusant de pratiquer la langue allemande qu’il connaît pourtant, pour protester contre l’interdiction du français. Dans ses interventions auprès de la jeunesse, il continue ses mises en garde contre les dangers du nazisme et de la propagande des Jeunesses hitlériennes. Tant bien que mal, il tente de détourner les jeunes de l’embrigadement massif. Placé sous surveillance dès 1941, l’abbé est accusé de faire obstacle au recrutement des jeunes malmédiens sous l’uniforme allemand. Le 1er octobre 1942, il est arrêté et incarcéré à la prison d’Aix-la-Chapelle, puis transféré à la prison de Plötzensee. L’acte d’accusation stipule : « Démoralisation de la puissance militaire, en relation avec une complicité avec l’ennemi, traître à son pays ». Condamné à mort, il est décapité à Berlin le 1er juillet 1943.

À la Libération, plusieurs hommages locaux sont rendus à l’abbé Péters. Ainsi, par exemple, la rue du Parc est-elle rebaptisée de son nom, qui figure aussi en bonne place sur les monuments aux morts réalisés dans les années 1940. En 1953, une plaque commémorative est inaugurée dans la cour de l’école moyenne des filles, là où il avait enseigné. On peut y lire « Je donne volontiers ma vie pour la jeunesse de Malmedy ».

Mais c’est à l’entame des années 2000 qu’un citoyen malmédien entreprend de rendre hommage à celui qui l’avait empêché de répondre aux sirènes d’apparence séduisantes de la Jeunesse hitlérienne. Comme son frère Camille, Roger Colette (-Lansival) entrait dans l’adolescence au moment des événements qui le marquèrent durablement. Sur les conseils de l’abbé (dont Roger était l’acolyte), les parents Collette envoyèrent Camille se réfugier du côté belge. Roger lui-même fut accueilli à la frontière franco-belge. S’il évita l’incorporation dans l’armée allemande, le jeune Roger entré en résistance fut dénoncé et ne parvint pas à échapper à la mort, au camp d’Ellrich-Buchenwald.

En guise d’hommage à l’attitude volontariste de l’abbé, Roger Collette prend l’initiative d’honorer sa mémoire et fait réaliser, à ses frais, l’esplanade ainsi que le buste de l’abbé Péters. L’ensemble est inauguré le 30 juin 2002.

Non signé, le buste en bronze repose sur un piédestal en pierre bleue, de conception simple. Une première plaque mentionne :

Abbé

J.PETERS

1894 - 1943

Toujours sur la face avant, sur le pied, une autre plaque, plus discrète, identifie le généreux donateur :

« l’aménagement de cette place

ainsi que le monument ont été offerts par

Roger Colette-Lansival

en juin 2002 »

Le buste a été réalisé par la firme allemande Plein-Bronzen, établie à Speicher, tandis que le socle est l’œuvre de la marbrerie malmédienne Victor Meyer.

Informations aimablement communiquées par Raymond Jacob, responsable du cercle historique de Malmedy (juin 2014)

Raymond JACOB, L'abbé Péters, résistant malmédien, dans Malmedy - folklore, Malmedy, 2001-2002, t. 59, p. 91-116, coll. « Malmedy - folklore »

Raymond JACOB, Le monument de l'abbé Péters, dans Malmedy - folklore, Malmedy, 2003-2005, t. 60, p. 53-58, coll. « Malmedy - folklore »

Jacques WYNANTS, Eupen-Malmedy (les « Cantons de l’Est » belges) : la question de la nationalité ; les conséquences, dans Sylvain SCHIRMANN (dir.), Annexion et nazification en Europe : Actes du colloque de Metz, 7-8 novembre 2003, Université de Metz, p. 14-16, en ligne http://www.memorial-alsace-moselle.com/f/fiches/colloque_metz/MEMORIAL_COLLOQUE_basse_reso.pdf

http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/A-visiter/lieux-et-sites/monument-abbe-peters.html (s.v. mai 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t.

Place du Parc

4960 Malmedy

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

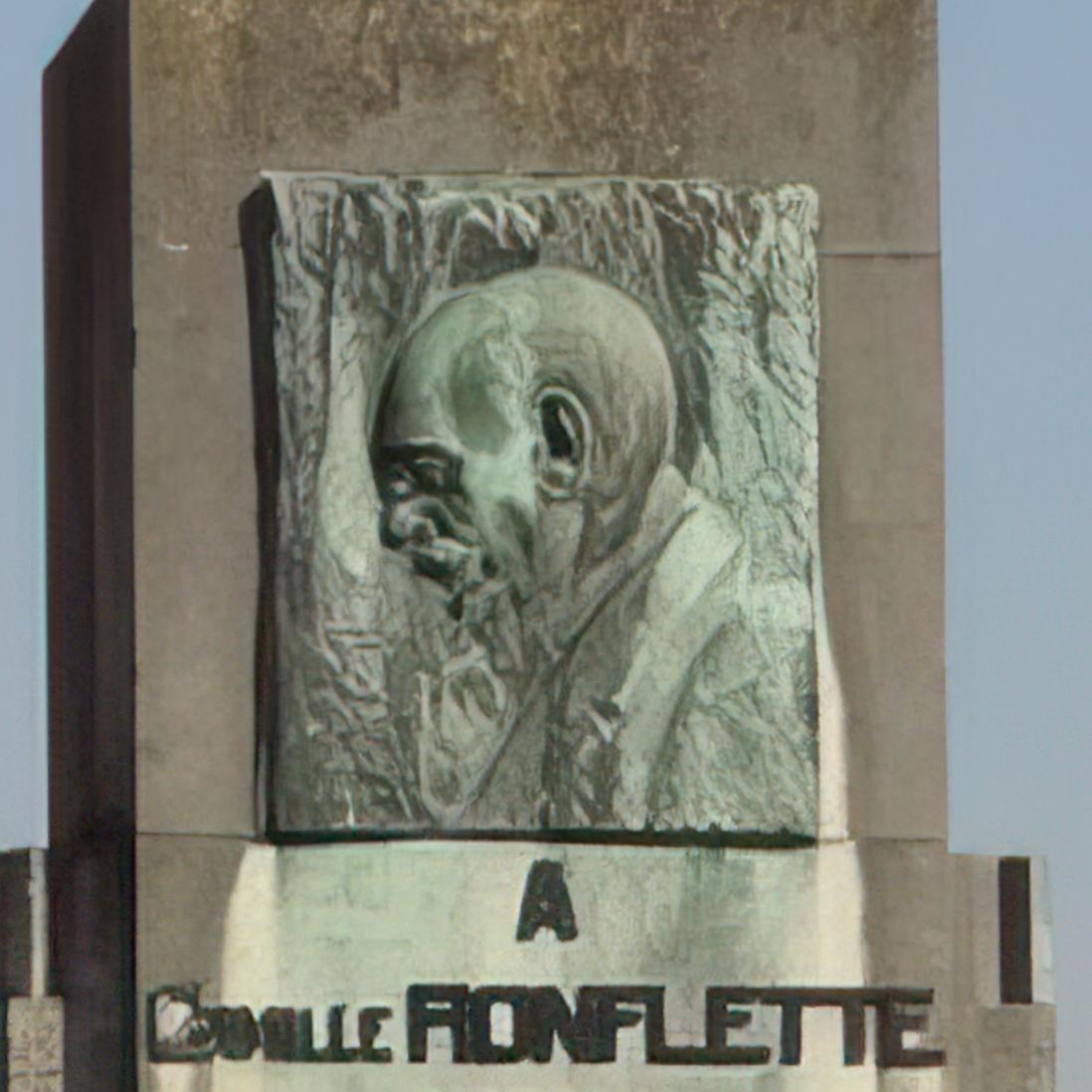

Monument Camille RONFLETTE

Monument Camille Ronflette, 11 octobre 1931.

Réalisé par César Battaille.

Au bout de la rue, là où les habitations de Beloeil s’arrêtent et où les prairies reprennent leurs droits, s’élève un imposant monument rendant hommage au docteur Camille Ronflette. Depuis son esplanade spécialement aménagée, encerclé par une épaisse haie basse de legustrum, le monument donne l’impression de dominer l’horizon ; en fonte, une barrière basse entoure encore le monument précédé d’un petit sentier d’accès, tandis qu’un bas-relief représente le profil gauche du médecin décédé dix-huit mois à peine avant la double commémoration organisée par les autorités locales et les amis de Camille Ronflette. Non seulement une stèle lui est dédiée, mais en plus la rue est rebaptisée à son nom dans un délai inhabituellement court (à l’époque, on exige un délai de cinq années avant d’attribuer le nom d’une personnalité décédée à une voirie publique). Cette impatience à célébrer Camille Ronflette n’est que partiellement compréhensible à la seule lecture de la dédicace placée sous le bas-relief :

A

CAMILLE RONFLETTE

MÉDECIN

1855 – 1930

SES AMIS ET SES CONCITOYENS

RECONNAISSANTS.

Ce sont l’humilité et le dévouement d’un médecin de campagne que ses contemporains ont souhaité immortaliser. Pendant cinquante ans, en effet, Camille Ronflette s'est volontairement investi, sans compter son temps et ses efforts, à s’occuper de tous les malades de Beloeil et de toute la région alentour. À travers Ronflette, tous les médecins sont ainsi remerciés pour le réconfort qu’ils apportent discrètement à la communauté villageoise.

Fils d’un médecin originaire d’Ath venu s’installer à Beloeil, Camille Ronflette (1855-1930) a accompli ses humanités au collège épiscopal d’Enghien, avant de mener des études en médecin à l’Université libre de Bruxelles. Interne aux hôpitaux bruxellois, il paraît promis à des fonctions de direction importantes tant les rapports de service de ses chefs étaient élogieux. À tout le moins, il pourrait se constituer une patientèle cossue dans la « bonne » société de la capitale. Pourtant, Ronflette quitte l’atmosphère de la ville et revient à Beloeil seconder son père et lui succéder comme médecin de campagne. L’attention témoignée par le médecin à ses contemporains prend aussi la forme d’un engagement politique : pendant un quart de siècle, il siège comme conseiller communal et exerce les fonctions d’échevin. Par ailleurs, chacun connaît dans la région de Beloeil sa passion pour la colombophilie et son grand intérêt pour la botanique. Ses observations de la végétation de la région de Beloeil et ses découvertes d’espèces rares ont fait l’objet de diverses publications et Ronflette a été accueilli, en 1884, au sein de la Société royale de Botanique de Belgique.

Pour inscrire dans la durée le souvenir de l’humble médecin, un comité s’est formé et a confié au sculpteur César Battaille la confection du monument. Originaire de Basècles, Battaille (1882-1963) s’est d’abord passionné pour l’aviation avant de poursuivre sa carrière en tant qu’industriel et sculpteur. Il est le fils d’Octave Battaille, industriel spécialisé dans les engrais chimiques et les aliments pour bestiaux et par ailleurs sénateur et bourgmestre de Basècles. Porteur d’un diplôme d’ingénieur civil (Mons et Bruxelles), César Battaille semble avoir aussi suivi les cours de l’École nationale des Arts et Métiers à Paris quand il conçoit et construit un avion au début des années 1910 ; son triplan est d’ailleurs breveté en 1911. Après des essais de vol fructueux, l’invasion puis l’occupation allemandes de 14-18 contraignent cependant Battaille à renoncer à son aventure. Engagé dans l’armée belge, il se retrouve à Calais où il met au point différents types de bombes et d’explosifs. Après l’Armistice, ce pionnier de l’aviation aide son frère dans l’usine familiale et, à partir des années 1930, se consacre principalement à son hobby. Avant la guerre déjà, César Battaille avait présenté quelques-unes de ses sculptures dans des Salons. Ses sujets d’inspiration sont variés, même si deux thématiques influencent manifestement sa production : d’une part, son autre passion pour la chasse et la nature fait de lui un sculpteur animalier ; d’autre part, après la Grande Guerre, Battaille est régulièrement sollicité pour réaliser des stèles et monuments en l’honneur d’aviateurs (ainsi, le monument Edmond Thieffry, en 1932) ; après la Libération, il signe son œuvre maîtresse, en 1950, un imposant monument à la mémoire des aviateurs belges décédés durant le second conflit mondial, au cimetière de Bruxelles. Vingt ans plus tôt, il réalisait le mémorial Ronflette, à Beloeil, plus discret mais au style déjà caractéristique de l’artiste, influencé par la sculpture funéraire italienne et qui signait C.O. BATT.

http://www.beloeil.be/fr/officiel/index.php?page=90 (s.v. novembre 2013)

http://www.genealogieonline.nl/fr/stamboom-guy-spillebeen/I5136.php

La Vie wallonne, janvier 1933, CXLVIII, p. 185-188

Louis POPULAIRE, Le docteur Camille Ronflette, savant et philanthrope, dans Coup d’œil sur Beloeil, n°27, 2/1986, p. 72-77

Félicien LEURIDANT, Bibliograpgie beloeilloise. Camille Ronflette 1955-1930, dans Annales du Cercle archéologique dAth et de la région, 1934, t. XX, p. 101-106

Michel MANDL, Pierre CRYNS, César Battaille, Héros de la guerre 1914-1918, avionneur, officier armurier, artiste sculpteur, Les Vieilles Tiges de l’Aviation belge asbl, s.l., s.d., http://www.vieillestiges.be/files/memorials/MABBattaille-FR.pdf (s.v. mai 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 63

Rue docteur Ronflette

7970 Beloeil

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque, bas-relief et médaillon Léon TRESIGNIES

Plaque, bas-relief et médaillon à la mémoire de Léon Trésignies, réalisée par Eugène de Bremaecker, 1920.

À Charleroi, sur le boulevard général Michel, la caserne qui accueille désormais le Musée des Chasseurs à pied porte depuis les années 1920 le nom du caporal Trésignies. Né à Bierghes en 1886, cet ouvrier aux chemins de fer a été mobilisé en août 1914 et a rejoint directement la 2e compagnie, 3e bataillon du 2e Chasseur à pied. À hauteur du canal de Willebroeck, sa compagnie est bloquée par les Allemands et il n’hésite pas à se porter volontaire pour plonger dans le canal et tenter d’actionner le mécanisme du pont-levis. Repéré par les Allemands, il est abattu sur place (26 août 1914). Cité à l’ordre du jour de l’Armée belge, il devient le héros du Pont-Brûlé, un héros de la résistance nationale auquel de nombreux hommages sont rendus après l’Armistice.

À Charleroi, une réalisation du sculpteur Eugène de Bremaecker est inaugurée en 1920. Elle représente le profil gauche de Trésignies inscrit dans un médaillon, cerclé de feuilles de chêne et de laurier ; une étoile le surmonte. Dans la partie inférieure, apparaît en grand la mention :

« Au Caporal Trésignies »

Vient ensuite un long texte gravé dans le bronze qui explique dans le détail l’exploit du héros :

« Est cité à l’ordre à l’ordre du jour du 15 septembre 1914 :

Trésignies Léon, caporal, 2e compagnie, 3e bataillon du 2e Chasseur à pied

Ce militaire s’est offert à son commandant pour travers à la nage

le canal de Willebroeck afin de glisser le tablier du pont qui devrait se

manœuvrer de la rive fortement occupée par l’adversaire.

A été frappé mortellement pendant qu’il actionnait le mécanisme du pont.

Sachant qu’il allait à la mort, le caporal Trésignies, avec un courage

d’une simplicité héroïque, a écrit son nom sur un bout de papier qu’il remit

à un sous-officier puis partit pour ne plus revenir.

Ce Caporal honore son régiment, l’armée et la nation ».

Habile portraitiste et médailleur, les autorités ont fait appel à Eugène de Bremaecker (1879-1963) pour réaliser le médaillon de Trésignies. Élève de Victor Rousseau et de Julien Dillens à l’Académie de Bruxelles (1900-1907), sa ville natale, attiré par la photographie à laquelle il consacre beaucoup de temps avant la Grande Guerre où il fut volontaire, de Bremaecker trouve à vivre de la sculpture, pour laquelle il avait de réelles prédispositions, après l’Armistice, en répondant notamment à des commandes officielles pour plusieurs monuments aux victimes du conflit mondial. Des bustes du roi et du cardinal Mercier assoient cependant davantage sa notoriété et lui ouvrent de nombreuses portes, en Belgique comme en Europe. Fréquentant les Salons depuis le XIXe siècle, il entretient sa propre création, en réalisant des statues et statuettes de danseuses qui sont très prisées. Actif jusque dans les années 1950, de Bremaecker a signé un tel nombre d’œuvres qu’il est quasi impossible d’en dresser l’inventaire ; les unes étaient destinées à être exposées à l’intérieur, d’autres, à l’extérieur, comme son Trésignies, à Charleroi, inauguré en 1920, ou La Musique réalisé pour l’Exposition de l’Eau, à Liège, en 1939.

À l’intérieur de la caserne, figure un second hommage à Trésignies. Surmontée d’un bas-relief illustrant une femme et un homme séparé par une flamme brûlant pour la patrie, une plaque, entre deux couronnes de laurier, une à gauche et une à droite mentionnant les dates de 1886 et de 1914, rend hommage à Trésignies de la manière suivante :

« Au caporal Trésignies

le héros de Pont-Brûlé

il honora son régiment

l’armée et la nation

(ordre du jour de l’armée du 15 septembre 1914) »

Sources

http://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=1154

http://www.bel-memorial.org/cities/hainaut/charleroi/charleroi_caserne_tresignies.htm

http://www.sculpturepublique.be/6000/DeBremaecker-CaporalTresignies.htm (s.v. juillet 2013)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_J._de_Bremaecker (s.v. janvier 2014)

Yves VANDER CRUYSEN, Un siècle d’histoires en Brabant wallon, Bruxelles, Racine, 2007, p. 51-52

Raymond GILON, Les Carnets de la mobilisation 38-40, Liège, Dricot, s.d., p. 308

Arthur DELOGE, Le caporal Trésignies, le héros du Pont-Brûlé, Bruxelles, ACJB, 1922

Camille BUFFIN, La Belgique héroïque et vaillante, Paris, 1916, p. 117-119

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 310

Boulevard général Michel 1

6000 Charleroi

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Christine de LALAING

Monument Christine de Lalaing, réalisé par Aimable Dutrieux, avec l’aide de Fidèle Renier, 21 septembre 1863.

Depuis septembre 1863, la Grand Place de Tournai – quels que soient les plans d’aménagement – accueille en son centre un imposant ensemble statuaire figuratif qui rend hommage à Christine de Lalaing, princesse d’Epinoy (1545, c. 1582) dont chacun s’accorde à reconnaître qu’elle contribua à la défense de la cité tournaisienne, alors important foyer de la Réforme, face aux troupes espagnoles d’Alexandre Farnèse. C’était en 1581, le temps de l’Inquisition. Cheveux aux vents, la dame est présentée dans une attitude résolument guerrière : elle tient une sorte de hache à la main ; elle a revêtu une cuirasse de combat ; son fourreau est vide et son épée gît à ses pieds, à côté de son casque ; elle semble vouloir s’élancer vers l’avant et se défaire de l’imposant piédestal de près de 5 mètres de haut, qui lui permet de dominer l’espace. Réalisée par le sculpteur Aimable Dutrieux (1816-1889), cette posture correspond parfaitement à la commande du conseiller communal de Tournai.

La décision a en effet été prise en février 1861 de commander une statue pour honorer l’épouse de Pierre de Melun, prince d’Epinoy, baron d’Antoing, sénéchal du Hainaut et gouverneur de Tournai, en raison de son attitude héroïque lors du siège de Tournai, par les troupes espagnoles. Profitant de l’absence de Pierre de Melun en train d’attaquer Gravelines, Farnèse vient mettre le siège devant Tournai malgré la proximité de la saison hivernale. Aux commandes de la ville avec un lieutenant, la princesse catholique Christine de Lalaing contribue à galvaniser les habitants de la cité qui parviennent à résister du 5 octobre au 29 novembre 1581, avant de devoir se résoudre à capituler. La ville échappe au pillage, les protestants sont autorisés à quitter les lieux (ils seront près de 6.000 calvinistes à abandonner les bords de l’Escaut). Quant à Christine de Lalaing, elle a perdu l’un de ses fils dans des combats où la légende va très vite lui attribuer une place particulière et des actions héroïques. Elle-même quitte Tournai pour Gand, puis Anvers où elle s’éteint en 1582.

C’est à un artiste tournaisien qu’a été confiée la commande de l’œuvre. Déjà présent et remarqué dans les tout premiers salons organisés en Belgique dans les années 1830 et lors de diverses expositions universelles du milieu du XIXe siècle, Aimable (ou Amable) Dutrieux a reçu sa formation à l’Académie de sa ville natale avant de gagner Bruxelles où il s’installe. Élève de Guillaume Geefs, il réalise d’emblée des bustes et c’est dans ce genre qu’il ne cessera de se distinguer. Plâtre, marbre, bronze, le sculpteur manie tous les matériaux. Ses réalisations (bustes et statues) pour la famille royale lui assurent une notoriété certaine. Outre les commandes privées, Dutrieux exécute une statue en pierre de France de Léopold Ier (1851 – exposée à Ixelles pendant quelques années avant de disparaître), ainsi qu’un buste en marbre de Léopold II pour l’Exposition universelle de Vienne en 1873. Sa dernière commande a été une statue colossale en bronze, intitulée La Loi, pour le Palais de Justice de Bruxelles (1881). Le monument de Lalaing s’inscrit donc au milieu de la carrière du sculpteur qui apporte ainsi sa contribution à un mouvement impulsé par les jeunes autorités belges.

Jeune État né d’une révolution, la Belgique cherche à asseoir son autorité auprès des masses en mettant en évidence « ses » héros du passé. Déjà quelques « peintres d’histoire » ont commencé à s’inspirer d’événements du passé « belge » et les parlementaires ont décidé « d’honorer la mémoire des grands hommes belges » en encourageant toute initiative pour que fleurissent des statues dans l’espace public. D’emblée s’imposent comme « héros nationaux » : Pépin de Herstal, Thierry d’Alsace, Baudouin de Constantinople, Jean Ier de Brabant, Philippe le Bon et Charles Quint. Tandis que les hôtels de ville de Bruxelles et de Louvain se couvrent de dizaines de statues, le ministre Charles Rogier insiste auprès de chaque province pour que soit élevé un monument digne des gloires nationales dans son chef-lieu. Soutenu par son successeur, Joseph Piercot, le projet se concrétise lorsque Rogier redevient ministre, entre 1858 et 1868. Aux quatre coins du pays, les édiles municipaux se mobilisent bon gré mal gré (en raison des coûts) dans un projet qui se veut collectif, mais qui révèle à la fois des particularismes locaux et des interrogations sur la définition de « belge ». Au moment où Tongres inaugure une statue d’Ambiorix et Liège celle de Charlemagne, tandis que Gand va accueillir Jacques Van Artevelde, Tournai honore Christine de Lalaing.

La dame ne fait cependant pas l’unanimité, non pas parce qu’il s’agit d’une femme, mais en raison de l’interprétation qui est faite de sa posture. Certes, il s’agit de la première femme à être honorée d’un monument aussi impressionnant dans l’espace public de Wallonie, voire de Belgique. Elle restera d’ailleurs longtemps seule de son genre. Officiellement, ce n’est pas cela qui va chagriner les autorités ecclésiastiques tournaisiennes pendant près de trois générations. Par contre, la main tendue de Christine de Lalaing est interprétée comme une provocation délibérée des libéraux. La main s’oriente en effet vers la cathédrale et le geste est considéré comme un acte offensant, résolument anticlérical au point que la procession religieuse annuelle se détourna de la Grand Place pendant des années. La polémique s’estompera avec le temps, les historiens parvenant à faire entendre que Christine de Lalaing partageait la foi catholique et ne pouvait dès lors pas être considérée comme une « icône de la Réforme ».

Comme de nombreux autres monuments, celui de Christine de Lalaing a été délimité pendant longtemps par un périmètre de clôture accompagné de réverbères. Lors des bombardements sur Tournai en mai 1940, la statue a évité presque miraculeusement la destruction ; en 1997, le bronze a été descendu de son socle et a fait l’objet d’un entretien complet. Pour la réalisation du socle, Dutrieux avait fait appel à Fidèle Renier qui avait taillé le piédestal dans la pierre d’Écaussinnes. Depuis l’inauguration, le piédestal porte l’inscription suivante :

LA VILLE DE TOURNAI

A CHRISTINE DE LALAING,

PRINCESSE D'ESPINOY.

SIÈGE DE 1581.

INAUGURÉ EN 1863

sous LE RÈGNE DE LÉOPOLD 1er.

On observera enfin qu’Aimable Dutrieux avait coulé dans le bronze un modèle identique mesurant une cinquantaine de centimètres et actuellement conservé dans une collection privée.

Sources

Jacky LEGGE, Tournai, tome II : Monuments et statues, Gloucestershire, Éd. Tempus, 2005, coll. Mémoire en images, p. 14-16

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t.

Le Tournai artistique, Tournai, Wapica, 2012, p. 157

Charles PIOT, dans Biographie nationale, t. 14, col. 338

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 11, col. 124

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 1 et 2, Bruxelles, CGER, 1990, p. 55, 65, 67, 69, 71, 157, 165, 387-388, 388, 403, 416, 613

Grand Place

7500 Tournai

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

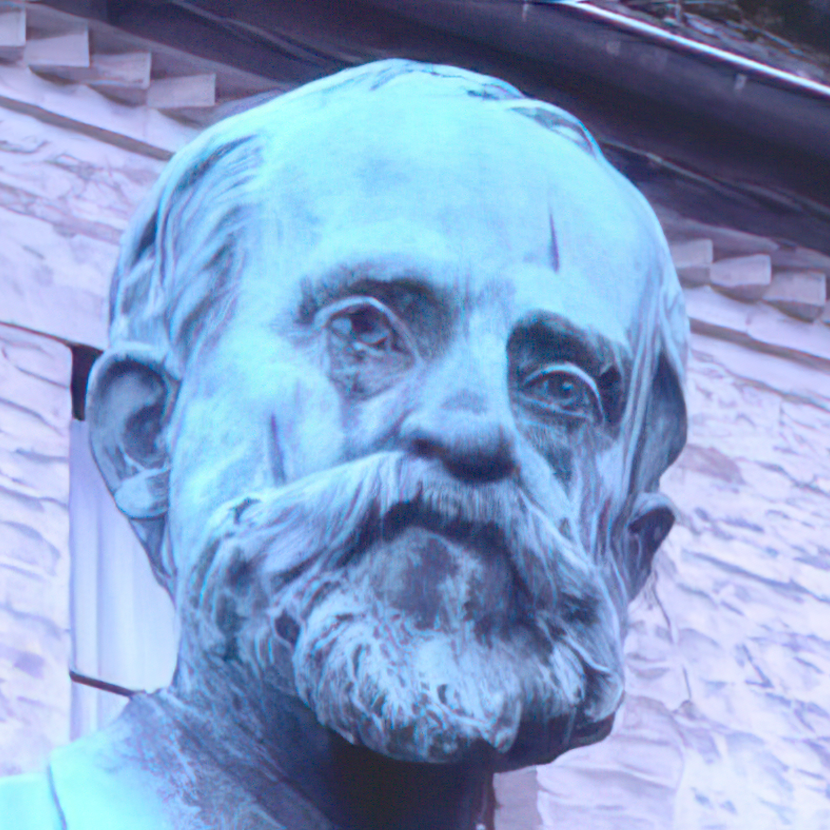

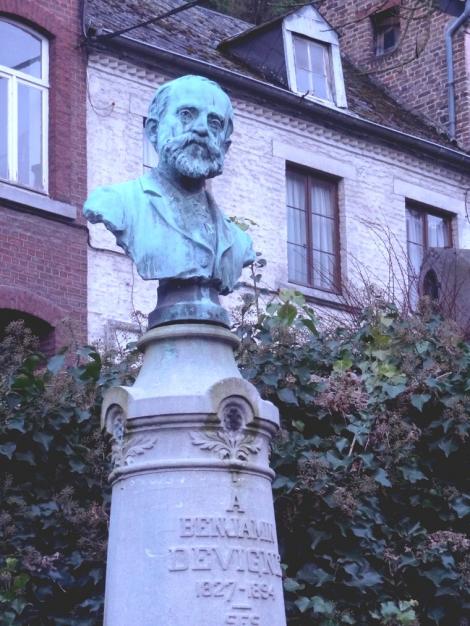

Monument Benjamin DEVIGNE

Monument Benjamin Devigne, réalisé par les sculpteurs Colette et fils et par l’architecte Jean Fonder, 11 août 1912.

À Dinant, du côté droit de la rue Léopold, s’élève la rue de la Montagne de la Croix ; route escarpée, jalonnée de potales, celle-ci est le point de départ du chemin de pèlerinage à Notre-Dame de Foy. Au croisement des deux chaussées a été inauguré le 11 août 1912 un monument-fontaine rendant hommage à un sculpteur dinantais, Benjamin Devigne (1827-1894). Ce sont les anciens élèves de celui qui fut professeur à l’Académie de Dinant qui ont pris l’initiative du monument Devigne. Son buste en bronze culmine au sommet d’un ensemble en pierre tout en arrondi. La décoration du piédestal est relativement élaborée ; sur la face avant apparaît la dédicace :

A

BENJAMIN

DEVIGNE

1827-1894

SES

ELEVES

RECONNAISSANTS

Le piédestal lui-même repose sur une structure arrondie posée au cœur d’un bac, lui aussi arrondi, recevant l’eau projetée de la gueule ouverte de cinq petits « dragons ». Elle a fait l’objet d’une restauration en 1991.

Originaire de Dinant où son père apporte au jeune Benjamin un solide bagage artistique, il prend goût à la sculpture et part se perfectionner, à Bruxelles, dans l’atelier de l’éminent statuaire Guillaume Geefs. C’est cependant à Dinant que Benjamin Devigne fait sa carrière. Professeur de sculpture et de dessin, il devient ensuite directeur de l’école des Beaux-Arts de Dinant, entre 1873 et 1894. Sculpteur sur bois, spécialiste des autels et des chaires de vérité, Benjamin Devigne signe la monumentale chaire de vérité de l’église Saint-Loup à Namur qui s’inspire des paroles de l’Évangile selon Mathieu 19:14 : « Laissez venir à moi les petits enfants » (1876). Quelques années après la disparition du sculpteur Devigne qui avait été l’auteur des plans de restauration de la fontaine Patenier (1887), la ville de Dinant attribue son nom à une rue du quartier Saint-Pierre (1911), avant que ses anciens élèves ne lui élèvent le monument du pied de la Montagne de la Croix.

L’architecte de l’ensemble est Jean Fonder de Dinant et le sculpteur est Colette et fils de Liège.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 461

Carrefour des rues Léopold et Montagne de la Croix

5500 Dinant

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Jean FROISSART

Située sur la place principale de Chimay, une statue en pierre rend hommage à Froissart. Né à Valenciennes vers 1337, ce poète, historien et chroniqueur est en effet décédé à Chimay au début du XVe siècle (entre 1404 et 1410). Issu d’une famille de marchands installés dans le Hainaut depuis plusieurs générations, Jean ou Jehan Froissart a bénéficié d’une instruction sérieuse et dispose d’un don, celui de jouer aisément avec les mots, aussi bien dans l’écriture que dans l’expression orale. Fréquentant les milieux mondains de son temps, il ne tarde pas à en raconter les histoires, les anecdotes comme les faits plus sérieux. Voyageant d’une cour à l’autre, le trouvère wallon se fait conteur et chroniqueur, tout décrivant consciemment ou non une certaine décadence féodale. De 1370 jusqu’en 1400, il va rédiger en moyen français des Chroniques de France, d’Angleterre et des païs voisins, qu’il remaniera sans cesse. Entré en religion dans les années 1370, il trouve en Guy II de Châtillon, comte de Blois, un protecteur qui lui permet de devenir chanoine de Chimay et de bénéficier des avantages de la charge (1384-1391). La tradition place sa sépulture à l’intérieur de la chapelle Sainte-Anne dans l’église de Chimay. Prolixe chroniqueur de l’époque médiévale, Froissart a traversé les siècles en demeurant un personnage de référence par les qualités de ses multiples facettes.

Par conséquent, Froissart a été très rapidement considéré comme l’un des personnages historiques de référence du jeune État belge né en 1830, et intégré à son panthéon. Il figure parmi les premières personnalités à être statufiées. En 1845, en effet, l’artiste Jean-Joseph Jaquet (1822-1898) présente au Salon de Bruxelles le modèle du monument Froissart destiné à être implanté à Chimay. Formé à l’Académie d’Anvers, puis élève de Louis Jehotte à l’Académie de Bruxelles (1839-1840), Jaquet se perfectionne dans l’atelier de Guillaume Geefs. Présent au Salon de Bruxelles de 1842, il expose onze pièces à celui de 1845, dont son monument Froissart qui sera installé et inauguré en 1848 sur la grand place de Chimay. Reconnu comme statuaire officiel, Jaquet fera toute sa carrière en répondant aux multiples commandes des autorités publiques, du gouvernement comme des municipalités, en Belgique comme aux Pays-Bas. Plus de 300 statues et une trentaine de bustes sont à mettre à son actif, dont le Baudouin de Constantinople, à Mons. D’initiative, l’artiste se laissera inspirer par des sujets mythologiques ou multipliera les allégories, recourant au bronze, au marbre ou à la pierre. Professeur de sculpture d’après la figure antique, Jaquet succède à Jehotte comme professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1863-1898), et obtient aussi le cours de sculpture d’ornement (1888-1898).

La statue de Froissart est placée sur un très haut socle en pierre, constitué en plusieurs niveaux, entouré au sol par une petite barrière. À la fin des années 1990, le réaménagement de la Grand Place chimacienne, située sur l’importante N53, fait naître le projet d’un déplacement de la statue Froissart, mais finalement c’est la chaussée qui est aménagée pour tenir compte de la présence de l’imposant monument.

À Froissart, Valenciennes dédiera aussi un imposant monument ; dans la cité française, l’idée avait été suggérée en 1834, mais ce n’est qu’en 1846 qu’elle fait l’objet d’un suivi concret, l’inauguration de la statue en marbre se déroulant en 1856.

Sources

Richard Kerremans, dans Jacques Van Lennep (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 458-459

Jules Stécher, dans Biographie nationale, t. VII, col. 317-339

Maurice Wilmotte, Froissart, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1943, coll. Notre Passé

Place du Faubourg (dite Place Froissart)

6460 Chimay

Paul Delforge

Paul Delforge

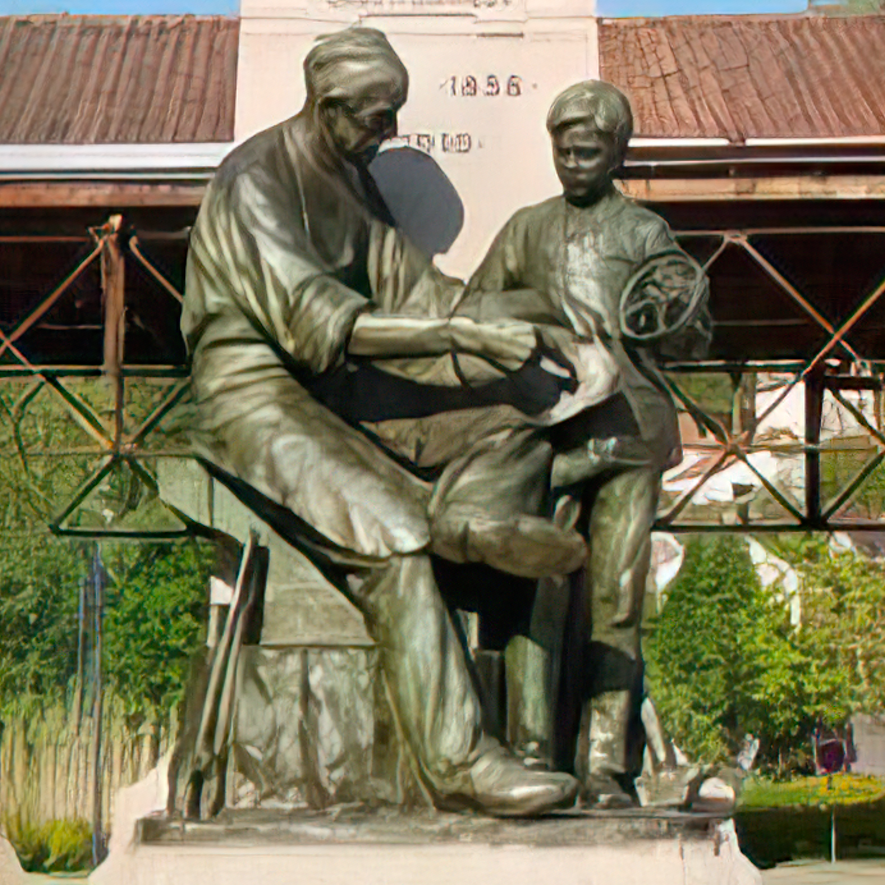

Monument Émile HENRICOT

Monument « Instruction – Travail » dédié à Émile Henricot, réalisé par le sculpteur Godefroid Devreese et l’architecte Henri Jacobs, août 1911

Le monument inauguré en août 1911 en l’honneur de l’industriel Émile Henricot, décédé l’année précédente, est initialement implanté au début de la place des Déportés, le long de la rue qui porte son nom. Rénové et restauré par les autorités locales au début du XXIe siècle, l’impressionnant groupe réalisé par l’architecte Jacobs et le sculpteur Devreese a été déplacé de l’autre côté de la place, face au hall n°11 de la première usine Henricot.

L’industriel a joué un rôle majeur dans le développement de la cité du Brabant wallon. Né à Jemeppe-sur-Sambre en 1838, diplômé de l’Université de Liège comme ingénieur civil et ingénieur des mines, Émile Henricot est engagé comme directeur-gérant aux Forges, Fonderie, Platinerie et Émaillerie de Court-Saint-Étienne, société appartenant notamment à Albert Goblet comte d’Alviella, mais à la santé financière précaire (1865). Rapidement, il la redresse et en devient copropriétaire quand elle se transforme en Henricot et Cie (1867), avant d’en être l’actionnaire principal à la mort d’Albert Goblet (1873), puis le propriétaire (1883). Il apporte à l’Usine Émile Henricot des transformations majeures qui la place à la pointe des progrès techniques de son temps. Actionnaire de nombreuses autres sociétés et actif membre de cercles et syndicats industriels comme agricoles, ce patron libéral progressiste et anticlérical contribue à l’amélioration des conditions de travail de ses ouvriers. Échevin de Court-Saint-Étienne, conseiller provincial du Brabant, il est élu député de l’arrondissement de Nivelles de 1888 à 1896, avant de siéger au Sénat (1900-1910), comme sénateur provincial. Par les emplois disponibles dans son entreprise et les largesses dont il fait preuve sur le plan local, c’est autour de ses ateliers que va se développer l’entité de Court-Saint-Étienne, au tournant des XIXe et XXe siècles. Décédé à Alexandrie en mars 1910, l’industriel va demeurer éternellement au cœur de la cité lorsqu’est érigé un monument en son honneur.

Par sa dimension – la stèle fait 4 mètres de haut –, il s’inscrit ostensiblement dans l’espace public. Le granit rose qui a été choisi tranche aussi par son originalité ; il a été dessiné par Henri Jacobs ; ses décorations dans la pierre sont minimalistes, et essentiellement destinées à mettre en évidence un médaillon rectangulaire et un groupe de deux personnages en bronze à l’avant-plan. Sur la face avant, apparaissent ainsi, de haut en bas, les mots suivants :

« INSTRUCTION

TRAVAIL

A

ÉMILE HENRICOT

1838

1910 »

Réalisé par Godefroid Devreese qui y laisse sa signature, le médaillon en bronze représente le profil gauche de l’industriel. Il est fixé sur la partie haute de la stèle en granit. Devant la stèle, sur un large support, le sculpteur a figé deux personnes grandeur nature : l’ouvrier le plus âgé de l’entreprise en 1910 et le plus jeune apprenti symbolisent ainsi en quelque sorte la transmission du savoir(-faire). Habillé de ses vêtements de travail et soutenu sur une enclume où il est en partie assis, l’aîné tient un plan sur sa jambe gauche repliée et donne des explications à l’apprenti qui tient une sorte de petite roue dans la main gauche. Sur son plan, l’ouvrier paraît former un cercle avec une sorte de compas. Plusieurs outils (dont un imposant marteau et une tenaille) sont représentés au pied des deux ouvriers. Comme souvent, Godefroid Devreese a laissé sa signature sur la partie inférieure de sa réalisation, à gauche sur le bas de l’enclume, tandis qu’à droite apparaît la mention « Fonderie nationale des Bronzes - Ancienne firme J. Petermann - St Gilles - Bruxelles ». À l’époque, il n’est pas courant qu’un monument dédié à un patron représente aussi nettement les ouvriers au travail.

Cette représentation est due à Godefroid Devreese (1861-1941), fils du sculpteur Constant Devreese. Ce Courtraisien a été formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles auprès du Liégeois Eugène Simonis, puis de Charles Van der Stappen. Remarqué très tôt pour son talent, cet ami et collaborateur de Victor Horta reçoit le 2e Prix de Rome 1885, il est installé à Bruxelles depuis 1881, où il fait toute sa carrière. Outre de nombreux Salons en Belgique comme à l’étranger, il puise son inspiration dans l’antiquité, réalise des bustes tant d’intérieur que d’extérieur, avant de se spécialiser aussi comme médailleur à la fin du XIXe siècle, tout en continuant à recevoir de nombreuses commandes publiques. Parmi ses principaux monuments figure celui des Éperons d’Or, inauguré à Courtrai en 1906.

Quant à Henri Jacobs (1864-1935), dont la signature apparaît au bas de la stèle, il s’agit d’un architecte bruxellois qui s’inscrit résolument dans la mouvance de l’Art Nouveau. Créateur de meubles et d’objets de décoration, il s’est consacré prioritairement à la construction d’écoles et de logements sociaux, tentant de faire la synthèse entre ses convictions politiques (laïques et progressistes) et ses réalisations. Une quinzaine d’écoles bruxelloises portent sa griffe, à l’instar de quelques maisons privées. Œuvre de maturité, le monument Henricot – aussi appelé « Instruction et Travail – ne déroge pas à son style et à ses convictions.

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Denise CLUYTENS-DONS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 364-366

René BRION, Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 362-362

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Jacobs (s.v. février 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 74

Place des Déportés

1490 Court-Saint-Étienne

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

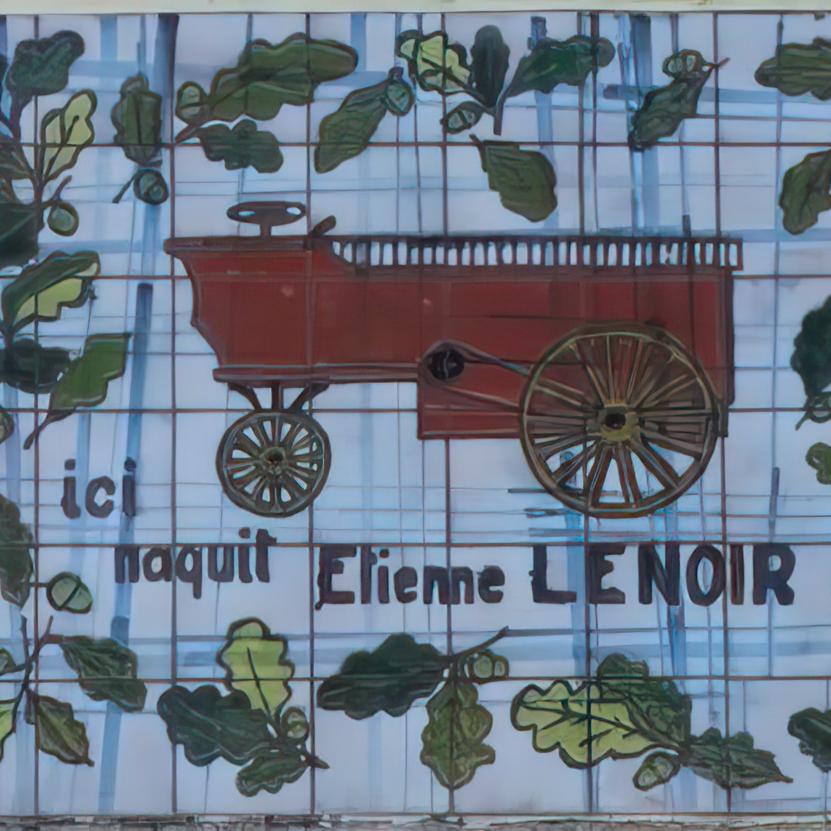

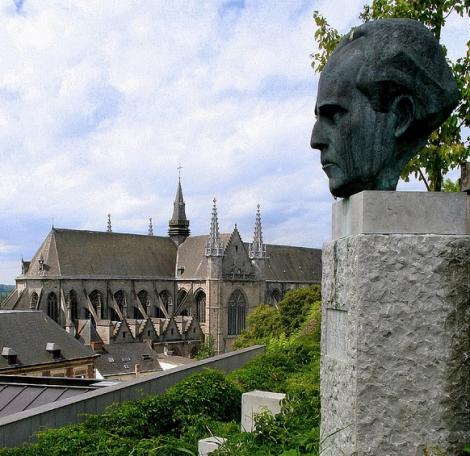

Plaque Étienne LENOIR

Plaque sur la maison natale d’Étienne Lenoir, réalisée par Ernest Bernardy, 1989.

Le premier hommage rendu à Étienne Lenoir, le père du moteur à explosion, s’est déroulé conjointement à Paris et dans son village natal de Mussy-la-Ville. En 1912, une plaque commémorative avec un médaillon de bronze était inaugurée au Conservatoire de Paris, tandis qu’une plaque était apposée sur sa maison natale. Lors de l’attaque allemande d’août 1914, la région des frontières luxembourgeoises n’est guère épargnée et, parmi les nombreuses destructions qui sont alors enregistrées, figure la maison natale de Lenoir. Une fois la paix revenue et la période de reconstruction quasiment achevée, les autorités locales décident, conjointement avec celles d’Arlon, de rendre un nouvel hommage à l’enfant du pays.

En même temps que le monument réalisé par Paul Dubois est officiellement inauguré à Arlon, une autre cérémonie est l’occasion d’apposer un nouveau mémorial sur la façade du n°27 de la rue de Late (août 1929). Peut-être le temps a-t-il fait son œuvre et fait disparaître ledit mémorial car, en 1961, Wallonie libre déplore qu’aucune initiative d’envergure n’ait été prise pour honorer Lenoir dans son village natal. En 1985, les autorités mussipolitaines confie à Fernand Tomasi le soin de réaliser l’imposant monument installé près de l’église. Quatre ans plus tard, le céramiste Ernest Bernardy rend, à son tour, hommage à Lenoir en réalisant l’œuvre placée au-dessus de la porte d’entrée du n°27 de la rue de Late : une mosaïque composée de 48 carrés (8 x 6), ornée de feuilles de chêne et, au centre, comprenant une automobile ancienne, ainsi que la mention :

ici

naquit

Étienne LENOIR

Génial inventeur (notamment de la bougie d’allumage), Étienne Lenoir bénéficie d’une place de choix dans l’histoire des sciences et des techniques. En 1860, il déposait un brevet révolutionnaire pour « un moteur à air dilaté par la combustion des gaz ». Il ne s’agissait là que l’un des nombreux brevets de ce fils de maraîcher parti à Paris pour gagner sa vie et réaliser ses rêves. Être le premier à rouler en voiture dans Paris (en 1863) était certainement l’un d’eux.

Comme de nombreux jeunes Wallons de sa génération, Ernest Bernardy (Athus 1923 – Virton 2000) voit ses études bouleversées par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Entré à l’École normale de Virton (1937), il obtient le diplôme d’instituteur en 1943, mais il est attiré par la peinture depuis son plus jeune âge. Encouragé par Jules Vinet et Jean Lejour, c’est devant le Jury central qu’il décroche un diplôme lui permettant d’être désigné comme professeur de dessin, tant dans le secondaire qu’à l’École normale. À l’Athénée de Virton, il accomplira toute sa carrière (1947-1986). Avant cela, forcé au travail obligatoire (1943-1944), il passe de longues journées en usine, puis devient surveillant d’internat, ensuite inspecteur adjoint au ravitaillement pendant les premiers mois de la Libération et, durant son service militaire, surveillant des prisonniers de guerre allemands. Parallèlement, cet autodidacte installé à Saint-Mard se fait peintre d’abord, avant de se tourner résolument vers la poterie et la céramique, ainsi que les mosaïques, sans jamais abandonner le pinceau.

Attiré par les impressionnistes puis par l’œuvre de Van Gogh, Ernest Bernardy représente de nombreux paysages sidérurgiques inspirés par sa ville natale ; il se laisse aussi attirer par d’autres lumières du sud, de la France comme de la Wallonie. S’il possède un chalet en Provence (Puyméras), il vit régulièrement en Gaume (Saint-Mard), où il est le fondateur d’un club de tennis qu’il préside pendant un quart de siècle. Auteur d’illustrations pour quelques livres, Bernardy discipline son art ; son univers se fait plus rigoureux, raisonné et construit.

Créateur de dizaines de mosaïques murales, il façonne inconsciemment une sorte de musée à ciel ouvert (à Virton, deux athlètes sur une maison privée, pignon de l’ancienne Auberge de Jeunesse, carte historiée de la Gaume, figures du folklore local et les vieux métiers face au kiosque ; à Saint-Mard, une œuvre de 60 m² sur la façade du complexe sportif, une fresque sur une boulangerie ; à Arlon, une fresque censurée à la FGBT, etc.). L’artiste ne pouvait manquer de raviver, à Mussy, le souvenir d’Étienne Lenoir, comme il l’avait fait, en 1966 déjà, dans un autre style, pour rendre à Virton ses géants Djean et Djeanne d’Mâdy. En 1999, il avait été fait membre de l’Académie luxembourgeoise.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 261-262

Jean-Pierre MONHONVAL, Étienne Lenoir. Un moteur en héritage, Virton, Michel frères, 1985

Jean PELSENEER, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 355-364

Jean CULOT, Les îles où je demeure. Essai sur le peintre et céramiste Ernest Bernardy, Virton, 2000

Virton – Saint-M’Art, Virton, MTG, 2004

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 87

Rue de Late 27

6750 Mussy-la-Ville (Musson)

Paul Delforge

Photo extraite de La Vie wallonne, II, 1955, n° 270, p. 105 – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste du peintre François-Joseph Navez à Charleroi

Parc public créé à la fin du XIXe siècle, et baptisé parc Astrid peu après le décès accidentel de la reine en 1935, cet espace vert au cœur de Charleroi a très tôt été choisi pour accueillir les bustes ou monuments honorant des personnalités de la métropole wallonne.

L’un des tout premiers est celui du peintre François-Joseph Navez (Charleroi 1787-Bruxelles 1869), réalisé par le sculpteur Jean Hérain. L’histoire de ce buste est cependant fort tourmentée.

L'histoire du buste

En mars 1883, soit 14 ans après sa mort, un Comité Navez se constitue pour élever un monument digne de la notoriété de l’enfant du pays. Le bourgmestre Audent préside ce comité, aidé par Clément Lyon qui, en tant que secrétaire, accomplit l’essentiel des démarches nécessaires. Afin de ne pas limiter l’événement à la seule ville de Charleroi, un comité bruxellois est constitué ; des anciens élèves de Navez le composent. Plusieurs manifestations (banquets, fêtes) sont organisées en 1883 pour rassembler les moyens nécessaires, mais leurs coûts mangent les bénéfices, et force est de constater que même une simple plaque commémorative ne pourra pas être apposée rapidement sur la maison natale de l’artiste. Ayant raté l’occasion de présenter le monument lors de l’inauguration du nouveau parc de la ville de Charleroi, éclairé de manière exceptionnelle par un système électrique dû à Julien Dulait (24 juin 1883), le Comité Navez se démobilise.

La crise économique qui frappe durement la Wallonie n’est guère propice au lancement de souscriptions publiques ou à l’organisation de tombolas. De surcroît, investir les deniers de l’État dans un monument ne serait guère apprécié par la population. Le violent printemps wallon de 1886 témoigne à suffisance des préoccupations du moment, et le projet d’un monument Navez semble tomber à l’eau lorsque Clément Lyon acquiert, au nom du Comité, mais avec ses propres fonds, un buste en bronze réalisé par le sculpteur bruxellois Jean Hérain (Louvain 1853 – Ixelles 1924). Le Comité Navez l’offre solennellement à la ville de Charleroi lors d’une inauguration qui se déroule à l’occasion du 20e anniversaire de la disparition de Navez.

Après avoir occupé la rotonde de l’ancien hôtel de ville, le buste est finalement installé dans le parc public (la date n’est pas connue) et est posé sur un socle en pierre, de style classique, où apparaît la simple dédicace :

A F J Navez

1787-1869

En 1911, à la suite des Salons artistiques sur l’art wallon, organisés par Jules Destrée dans le cadre de l’Exposition internationale de Charleroi, une plaque commémorative est apposée sur la maison natale de F.-J. Navez. Elle a cependant disparu, semble-t-il, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Dans la foulée de l’Exposition internationale, les Amis de l’Art wallon, du moins la section de Charleroi, met en projet l’idée d’un « vrai » monument Navez. Cette fois, c’est la Grande Guerre qui a raison des intentions des Buisset, Dupierreux et autre Destrée.

Néanmoins, la volonté d’honorer Navez à Charleroi reste grande. À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre, une rétrospective rassemblant une quarantaine de toiles se tient à Charleroi, dans la salle de la Bourse, de fin janvier jusqu’à début février 1938.

Après la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de Navez se maintient à Charleroi principalement grâce au buste du parc Astrid. Mais le vol du buste de Pierre Paulus, durant l’hiver 2007-2008, conduit les autorités locales à une mesure de précaution. Pour prévenir tout acte similaire, les autres bustes du parc sont mis à l’abri (2008). Seul le socle évoque encore la présence passée du buste de celui qui est considéré à la fois « comme le chef de file de l’École classique belge moderne » et comme un authentique artiste wallon contraint de faire carrière à Bruxelles.

François-Joseph Navez

Ayant grandi durant une période politiquement agitée, le jeune Navez (1787-1869) a fréquenté l’Académie de Bruxelles de 1803 à 1808, puis a reçu ses premiers conseils artistiques dans l’atelier du Namurois Joseph François (1808-1811), avant de se perfectionner à Paris dans l’atelier du célèbre Louis David. Quand il quitte Paris pour s’établir à Bruxelles (1816), il y retrouve David condamné à l’exil en raison de son vote, en 1793, condamnant Louis XVI.

À ce moment (1816), Navez réalise son tableau le plus fameux, La famille de Hemptinne, qui demeurera son chef d’œuvre absolu. Après un long séjour en Italie (1817-1822), où il fait notamment la rencontre d’Ingres, Navez devient le peintre de l’opulente société bruxelloise. Il dirige son propre atelier qui accueille de nombreux disciples (1830-1859). Pour vivre, il signe des compositions religieuses et s’essaye à traiter des sujets historiques ; ces toiles-là ne résisteront pas au temps. Par contre, les portraits, genre à propos duquel il affirmait lui-même qu’il s’agissait de sa spécialité, restent les meilleurs témoins du talent de Navez, dont un Autoportrait (1826). C’est là que l’artiste concilie le mieux son néo-classicisme avec le vérisme que le genre exige.

Nommé inspecteur des académies de province, F.-J. se préoccupe de voir respecté le néoclassicisme. Professeur, puis directeur pendant plus de 27 ans de l’Académie de Bruxelles, il y forme de nombreux jeunes promis à un bel avenir : par exemple, Charles De Groux, Constantin Meunier, Théodore Baron, Alfred Stevens ou Eugène Smits, ainsi que son gendre Jean-François Portaels).

Jean Hérain

Quant à Jean Hérain, qui signe le buste du peintre en 1889, il a été formé, lui aussi, à bonne école : notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale ; d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870 ; ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris.

S’orientant très tôt dans la réalisation de portraits en buste et en médaillon, il fréquente principalement les Salons en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté. C’est cependant en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public avec F.-J. Navez. Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles d’autorités publiques à Bruxelles et pour les chemins de fer. S’il n’est pas retenu pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle, comme le Monument Seutin à Nivelles, les Combattants de 1830 à Grez-Doiceau, et le Sigebert de Gembloux.

La Vie wallonne, février 1938, CCX, p. 182-187.

La Vie wallonne, II, 1955, n°270, p. 103-107.

Joseph HARDY, Chroniques carolorégiennes inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi, éditions Collins, (circa 1944), p. 81-88.

Léo VAN PUYVELDE, François-Joseph Navez, Bruxelles, 1931, coll. Peintres et sculpteurs belges.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 699 et t. II, p. 218.

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Oeuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449.

parc de la ville de Charleroi (reine Astrid) – 6000 Charleroi

Paul Delforge

Buste Charles PLISNIER

Sur le rebord surplombant la rue des Clercs, dans le parc du château, près du beffroi, un buste de Charles Plisnier (1896-1952) scrute l’horizon ; il a été réalisé par Marguerite Acarin, mieux connue sous son nom d’artiste Akarova. L’inauguration a eu lieu en septembre 1974, sans que cela corresponde à un anniversaire lié à la vie de l’écrivain.

Natif de Ghlin en 1896, installé très vite à Mons où il fait ses études, ce fils d’industriel progressiste avait rallié la Troisième Internationale en 1919, alors qu’il achevait ses études de Droit à l’université libre de Bruxelles. Il vit des années difficiles, dans les années ’20, étant finalement dénoncé comme trotskyste, puis exclu par les staliniens qui contrôlaient l’Internationale. Se lançant dans l’écriture, il rencontre un grand succès de librairie en 1936 avec Mariages, son premier roman, et obtient le Prix Goncourt en 1937, pour Faux-Passeports. Ce prix est exceptionnel à deux titres : c’est la première fois qu’il est attribué à un auteur ne possédant pas la nationalité française et il couronne aussi le roman Mariages avec retard. Renonçant au barreau, Plisnier s’installe en France où il se consacre exclusivement à l’écriture, mais l’on ne retrouve dans son parcours aucune date qui pourrait faire chorus avec 1974 et l’inauguration de son buste.

Militant wallon actif, partisan de la réunion de la Wallonie à la France, ainsi qu’il exprime lors du Congrès national wallon d’octobre 1945, il est aussi distingué par l’Académie (Destrée) de Langue et de Littérature françaises dont il est membre de 1937 à 1952, année de son décès à Paris.

Quant à l’Association des Amis de Charles Plisnier, qui s’occupera de diffuser l’œuvre de l’écrivain, elle naît en 1953 ; seule la Fondation Charles Plisnier, distincte de la précédente et créée en 1954, pourrait trouver dans l’inauguration du buste l’occasion de célébrer ses 20 ans d’existence au service de la défense de la langue française, langue qu’avait si bien maniée Plisnier tant dans le verbe que par les mots. Pourtant, lors de l’inauguration montoise, en 1974, personne ne représentait officiellement la Fondation Plisnier. Ancien député permanent, Alexandre André représentait les Artistes du Hainaut, association dont il était le président. Albert Ayguesparse était là en tant que directeur de l’Académie et comme président des Amis de Charles Plisnier. Son neveu, Charles Bertin soulignait l’intérêt de la même Académie, tandis que Jean Remiche était le porte-parole du Ministre de la jeune Communauté française et Abel Dubois marquait l’intérêt de la ville de Mons dont il était le bourgmestre.

L’emplacement choisi, sur la colline que Ch. Plisnier aimait fréquenter, témoigne de l’intérêt porté par les autorités montoises à leur illustre concitoyen qui a continuellement introduit dans ses romans sa ville d’enfance tantôt comme un personnage tantôt comme un cadre. C’est d’ailleurs par la lecture de trois extraits de l’œuvre de Plisnier où Mons est évoquée que s’achève l’inauguration du 14 septembre 1974, en présence de la sculptrice Akarova (1904-1999).

La sculptrice Akarova

Celle qui avait commencé une formation de chanteuse au Conservatoire de Bruxelles, puis de danseuse à l’École Roggen, était entrée dans le corps de ballet de l’Opéra d’Anvers, avant de devenir une figure de proue du modernisme dans l’Entre-deux-Guerres. Épouse de Marcel-Louis Baugniet dans les années 1920 (c’est lui qui lui invente son nom d’artiste), elle multiplie les représentations tout en ouvrant un studio privé pour ses élèves (1934). À la fin des années 1930, elle commence à se reconvertir dans la peinture, la sculpture et la poésie. En 1957, elle quitte le monde de la danse pour se consacrer à ses portraits, ses sujets religieux, avant de se lancer dans des compositions abstraites et de réaliser des dessins pour des costumes de théâtre. Elle reçoit plusieurs commandes publiques de sculpture, et l’on retrouve d’elle plusieurs bustes de Charles Plisnier, tous différents, à Mons et à Bruxelles.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul Delforge, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1284-1285.

Marie-Thérèse BODART, Charles Plisnier, dans Biographie nationale, t. 33, col. 596-601

Philippe DESTATTE, Actualité politique de Charles Plisnier sur la question wallonne, dans Francophonie vivante, n°4, décembre 1996, p. 245-250, (Bruxelles, Fondation Charles Plisnier.)

Roger FOULON, Charles Plisnier, Institut Jules Destrée, collection Figures de Wallonie, 1971

Charles BERTIN, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1974, t. LII, n°3-4, p. 273-278.

Jean-Philippe VAN AELBROUCK, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 19-21.

Parc du Château

Square du Beffroi

7000 Mons

Paul Delforge