Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

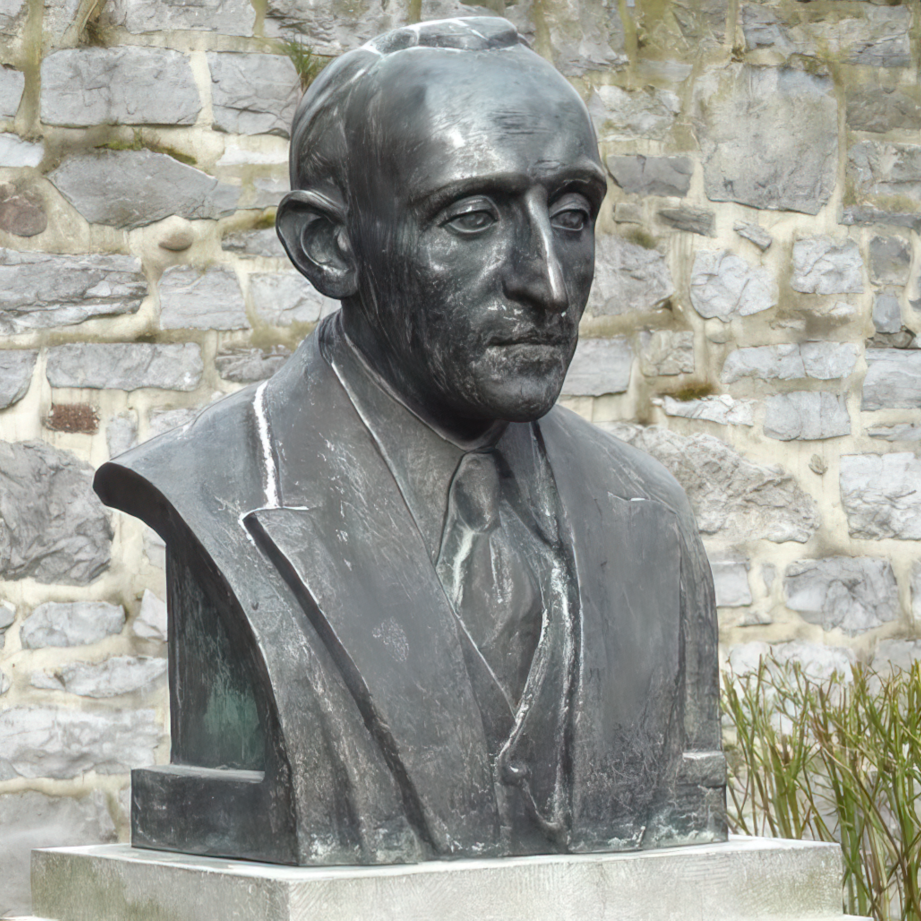

Monument Amand MAIRAUX

Statue à la mémoire d’Amand Mairaux, réalisée par Victor Rousseau, 30 août 1890.

Considéré comme le fondateur de La Louvière, Amand Mairiaux (1817-1869) a été statufié dans l’espace public dès la fin du XIXe siècle. Dans ce siècle particulièrement dynamique et prospère que connaît la Wallonie, la petite commune de Saint-Vaast n’échappe pas au phénomène de transformation qu’impose le développement des industries et des moyens de communication. Située à proximité du canal Charleroi-Bruxelles et de la ligne ferroviaire Mons-Manage, Saint-Vaast accueille tant de nouveaux ateliers que sa population explose. Ainsi, en vingt ans, ils sont six fois plus nombreux à s’être installés dans le petit hameau de La Louvière qui fait partie de la localité dirigée, depuis 1854, par Amand Mairaux. Et dans cette localité, il est très tôt question de séparation administrative.

Pour faire face à l’afflux d’habitants et à ses conséquences, le bourgmestre a élaboré avec son collège un projet visant à développer le quartier jusqu’alors négligé de La Louvière. Par son mariage avec une fille de Nicolas Thiriar, Mairaux y possède des biens fonciers. Ce conflit d’intérêt, les opposants au déplacement du centre de gravité de Saint-Vaast vers La Louvière le dénoncent. Dans les quartiers de Baume et du vieux Saint-Vaast, on considère que les investissements déjà réalisés (une église a été construite et deux classes d’école ouvertes) suffisent et l’on s’oppose vivement au plan d’agrandissement défendu par Amand Mairaux et ses partisans. Entre les partisans du maintien de l’unité de Saint-Vaast et ceux qui prônent l’autonomie et la séparation administrative, l’opposition locale est particulièrement vive. C’est le parti de Mairaux qui s’impose quand un arrêté royal valide en 1866 le plan d’aménagement de La Louvière : de nouvelles rues sont tracées, de nouvelles infrastructures sont construites (église, école, maison communale) et une structuration de l’espace est imposée.

Quant à la scission de l’entité communale, elle est débattue et approuvée par le Conseil provincial du Hainaut en 1867, puis par le Sénat le 10 avril 1869. Dès le mois d’août, La Louvière dispose du statut de commune autonome. Amand Mairaux n’est cependant plus là pour assister à l’événement. Homme d’affaires, défenseur des idées et du programme du Parti libéral, il était décédé en février 1869.

C’est donc à « son bienfaiteur » que La Louvière rend hommage en août 1890, en inaugurant une imposante statue réalisée par le sculpteur Victor Rousseau (1865-1954). L’artiste est alors tout jeune. Il n’est pas encore professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919), ni directeur de la dite Académie (1919-1922, 1931-1935). À ce moment, il n’a pas encore reçu le Grand Prix de Rome 1911, ni le Grand Prix des arts plastiques (1931), ni celui des amis du Hainaut 1935. Il n’a pas encore travaillé à la décoration du Pont de Fragnée à Liège, ni dans la cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), ni à la réalisation du Memorial in Gratitude à Londres. Victor Rousseau n’est pas encore le représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle. Il n’est pas encore le « Grand » Victor Rousseau, mais sa participation au chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles (dans les années 1880) l’a poussé à suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et, en 1890, le prix Godecharle distingue ce jeune talent promis à un bel avenir. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Mairaux dans le bronze pour l’éternité.

Représentant Mairaux debout, tête nue et en redingote, il tient son bras gauche le long du corps avec la main ouverte pointée vers le sol, tandis que la main droite tient le plan d’aménagement du quartier du centre de 1866. La statue en bronze fait 3 mètres de haut et est posée sur un socle en pierre qui fut d’abord installé sur la place communale. De nombreux travaux d’aménagement de La Louvière ont conduit le monument au bas du boulevard Mairaux, avant d’être (définitivement) installé dans le haut de la même avenue.

Le monument ne met en évidence que l’action politique locale.

Particulièrement explicites, les inscriptions mentionnées sur le socle identifient clairement le personnage et les intentions de ceux qui ont pris l’initiative de lui élever une statue. De face, on peut lire :

« Amand Mairaux

bourgmestre de Saint-Vaast – La Louvière

1854-1869 »

Du côté gauche :

« Né à Frasnes-lez-Couvin le 28 janvier 1817

décédé à Soignies siégeant au conseil de milice le 26 février 1869 »

À l’arrière :

« Inauguré le 30 août 1890 »

Du côté droit

« Au fondateur de La Louvière les habitants reconnaissants ».

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

http://lalouviere-ville.skyrock.com/425448810-Amand-Mairaux.html

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Place Maugrétout

7100 La Louvière

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Pasquier GRENIER (par Christine Jongen)

Bénéficiant d’un financement inscrit dans le cadre du Phasing out de l'Objectif 1, la Ville de Tournai entreprend de valoriser davantage son patrimoine historique, au-delà du beffroi, de la cathédrale et du Pont des Trous. Via l’Intercommunale Ideta qui est le maître d’œuvre, un plan stratégique privilégie, en effet, depuis 1995 le développement touristique du Hainaut.

Se concentrant sur le cœur historique de Tournai, les autorités locales confient à l’artiste plasticienne Christine Jongen (1949-) le soin de mettre en place une quinzaine de statues dans un parcours d’interprétation à travers la « Cité des cinq Clochers ». Une quinzaine de statues en bronze sont les étapes marquantes d’un circuit fortement balisé par une signalétique particulière. Touristes comme habitants de la cité sont ainsi invités à une promenade de deux heures, jalonnées de 43 étapes.

Afin de garantir la qualité de l’initiative communale, le bourgmestre, Roger Delcroix, a confié à un comité scientifique composé d’historiens, d’archéologues et de spécialistes des traditions locales la mission d’encadrer le projet. Répondant aux critères souhaités, Christine Jongen implante quinze statues sur les trottoirs de Tournai, entre la Grand-Place, l’Escaut, la Tour Saint-Georges et le Fort Rouge.

Née à Bruxelles, formée en psychologie à l’université libre de Bruxelles, Christine Jongen travaille comme journaliste à l'hebdomadaire Notre Temps (1975-1976), avant de se consacrer entièrement à la sculpture. Laissant son inspiration se nourrir aux sources les plus variées, de la Renaissance européenne aux grandes traditions asiatiques ou d’Amérique, elle s’oriente vers la peinture abstraite quand elle s’installe en France au début des années 1980. Menant aussi une réflexion continue sur l’art dans son essai À la recherche de formes, paru pour la première fois à la fin les années 1980, elle présente ses œuvres à plusieurs reprises (Paris, Bruxelles, Genève, Bordeaux, Bézier, Montréal, Rome, Barcelone, Avignon, Padoue, etc.) et dans divers salons d'art français (2000-2003).

Pour Tournai, Christine Jongen crée quinze statues, en bronze, de 70 à 75 centimètres de haut, qui toutes sont déposées sur des piliers de 2,8 mètres de haut, en bois, renforcés par une structure en inox. Coulées selon la technique de la cire perdue dans les ateliers de la fonderie Francart, à Crisnée, les statues sont autant de références au passé de Tournai, évoquant des fonctions (chanoine, évêque) ou des « activités » (tailleurs de pierre, portier, arbalétrier), comme des personnages historiques.

Parmi celles-ci, Pasquier Grenier (c. 1425-1493) est celui qui symbolise le mieux le succès de la tapisserie tournaisienne. Il a été réalisé dès 2003 et inauguré le 25 mars 2004.

Au milieu du XVe siècle, les ateliers de Pasquier Grenier réalisent des œuvres remarquables et sont les fournisseurs attitrés de la cour de Bourgogne. Ils livrent aussi à Londres et à Paris. Homme d’affaires, riche collectionneur et diplomate, le plus célèbre des tapissiers tournaisiens exerce une forte influence sur la vie locale et peut aussi représenter la cité lors de missions à l’étranger. Grâce à la famille Grenier, Tournai est devenue le principal centre de l’industrie drapière en occident.

D’une taille de 73 centimètres environ, du haut de son pilier, la statue de Pasquier Grenier jette un regard circulaire sur la Grand Place de Tournai, observant, sur sa droite, à quelques mètres, le monument Christine de Lalaing. Dans ses habits évoquant le XVe siècle, le personnage tient un parchemin dans sa main gauche.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://christine.jongen.pagesperso-orange.fr/GrilleJongen.htm (sv. septembre 2015)

http://www.badeaux.be/Balisages/Bal5/Site15/Site15.html

Grand-Place

7500 Tournai

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Louise-Marie

Monument Louise-Marie, réalisé par Jean-Joseph Jaquet, 1878 puis 2 septembre 1999.

À défaut d’obtenir du roi de France son fils comme souverain du nouvel État Belgique (printemps 1831), les révolutionnaires de 1830 qui avaient convaincu Léopold de Saxe Cobourg d’accepter la couronne de Belgique tout en prêtant serment sur la Constitution eurent finalement comme première reine… la fille du roi de France. Née à Palerme en 1812, la fille du duc d’Orléans devient en effet, en 1832, la seconde épouse du roi des Belges (1790-1865) ; il s’agit d’un mariage arrangé à forte valeur diplomatique entre une jeune fille de 20 ans et un prince qui a le double de son âge. Quatre enfants naîtront de leur union, dont le futur Léopold II. En 1850, après la mort de son père détrôné deux ans plus tôt par les événements parisiens, la santé de Louise-Marie est chancelante. Cherchant calme et repos à Ostende, elle y décède le 11 octobre 1850.

Dans le mouvement de valorisation des personnages historiques par l’érection de monuments destinés à renforcer la nationalité belge, la famille royale n’est pas encore très présente dans l’espace public de Wallonie au milieu du XIXe siècle. Le phénomène sera surtout marqué au XXe siècle, avec la multiplication des monuments en l’honneur d’Albert Ier. Seules deux statues de Léopold Ier ont vu le jour à Namur (1869), puis à Mons (1877), quand naît le projet d’une statue en l’honneur de Louise-Marie. Alors qu’Ostende ne tient pas du tout à un monument qui rappellerait le décès de la reine dans la cité balnéaire, Philippeville manifeste clairement son intention d’une telle statue sur son territoire (décision du conseil communal du 27 octobre 1874). Le sculpteur Jean-Joseph Jaquet (Anvers 1822 – Schaerbeek 1898) en est l’exécutant ; il présente une sculpture réalisée selon la technique récente de galvanoplastie.

Formé à l’Académie d’Anvers, puis élève du Liégeois Louis Jehotte à l’Académie de Bruxelles (1839-1840), Jaquet se perfectionne dans l’atelier de Guillaume Geefs. Présent au Salon de Bruxelles de 1842, il expose onze pièces à celui de 1845, dont son monument Froissart qui sera installé et inauguré en 1848 sur la grand place de Chimay. Reconnu comme statuaire officiel, Jaquet fera toute sa carrière en répondant aux multiples commandes des autorités publiques, du gouvernement comme des municipalités, en Belgique comme aux Pays-Bas. Plus de 300 statues et une trentaine de bustes sont à mettre à son actif, dont le Baudouin de Constantinople, à Mons. D’initiative, l’artiste se laissera inspirer par des sujets mythologiques ou multipliera les allégories, recourant au bronze, au marbre ou à la pierre. Professeur de sculpture d’après la figure antique, Jaquet succède à Jehotte comme professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1863-1898), et obtient aussi le cours de sculpture d’ornement (1888-1898). Ce sculpteur « officiel » était tout désigné pour réaliser la statue de Louise-Marie.

Outre le fait d’être la première statue d’une reine des Belges à être installée en Wallonie, l’œuvre de Jaquet présente l’autre particularité d’avoir été l’une des premières à être exécutées selon la technique de galvanoplastie, technique innovante développée par la société d’Électro-Métallurgie de Haeren. Lorsque le sculpteur a terminé son modèle en plâtre, celui-ci est pris en gutta-percha afin de constituer le moule ; ensuite, par des procédés électrochimiques, on projette à l’intérieur du moule des couches de cuivre qui se superposent progressivement jusqu’à une épaisseur déterminée (5 à 6 mm). Du fer est ensuite coulé à l’intérieur du moule pour renforcer la réalisation. Selon ses promoteurs, le procédé présente plusieurs avantages : le produit est plus précis, moins cher et offre davantage de variations de couleur.

Si une troisième particularité doit être trouvée à l’œuvre de Jaquet, elle concerne la posture imposée à son sujet. La reine est en effet représentée assise sur son trône. Ses vêtements d’apparat sont l’occasion pour le sculpteur de jouer avec les plis et les effets des tissus ; il poursuit son exercice en réalisant deux bouquets de fleurs et ne manque pas de souligner le statut de son personnage en lui plaçant une couronne sur la tête. La première inauguration du monument a lieu en 1878. La statue est alors posée sur un socle de 3,5 m de haut. Sur la face avant, les armoiries se partagent l’espace avec la dédicace :

Louise-Marie

Première reine des Belges

Une grille en fer forgé noire entoure la base du piédestal. De part et d’autre du monument, deux fontaines imposantes en pierre ont été installées ; elles puisent leur eau dans un puits que le monument dissimule. Les photos du XXe siècle montrent que progressivement les deux fontaines se sont transformées en vulgaires supports d’éclairage public. Quant à la statue elle-même, elle supporte mal le poids des ans. En 1997, elle est descendue de son socle et une analyse technique a tôt fait de confirmer sa vétusté. Le socle à son tour est démonté. Lors d’importants travaux de réaménagement de la place d’Armes, à la fin du XXe siècle, l’ancien puits est aménagé et sa mise en évidence s’accompagne du déplacement de la statue Louise-Marie, du moins de la copie de sauvegarde qui en est faite, de la Grand Place vers la rue de Namur, au carrefour avec le boulevard de l’Enseignement, sur le site qu’occupait jadis l’École moyenne. L’inauguration de la « nouvelle » statue se déroule le 2 septembre 1999. Lors de ce transfert, l’occasion est saisie de ramener la statue plus près du sol ; elle est désormais portée par un socle en béton d’une cinquantaine de centimètres de haut.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont Le Soir, 5 juillet 1999)

Jean-Pierre DUCASTELLE, Statuomanie athoise : l’érection de la statue d’Eugène Defacqz à Ath (1880), dans Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et des Musées athois, 1996-1997, t. LV, p. 234-235

Richard KERREMANS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 458-459

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 762

Place d’Armes, puis au carrefour de la rue de Namur et du boulevard de l’Enseignement

5600 Philippeville

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

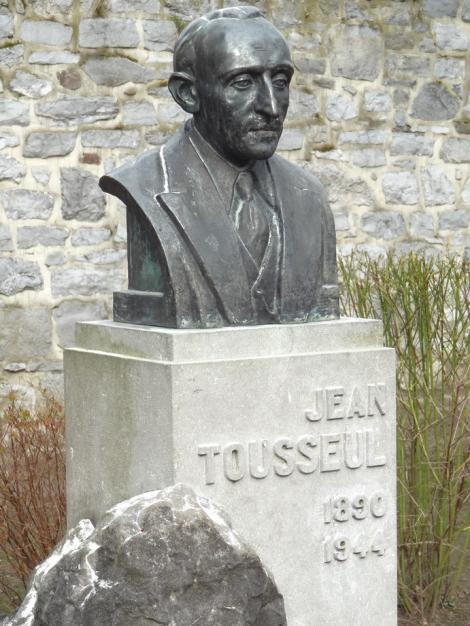

Buste Jean Tousseul

Buste à la mémoire de Jean Tousseul, réalisé par André Wagnies, 7 octobre 1951.

Né à Landenne-sur-Meuse, Olivier Degée déménage à Seilles quand il a cinq ans : c’est là qu’il accomplit ses études, c’est aussi là qu’il commence à travailler dans les carrières qui donnent au village sa couleur grise. Il partage le sort des casseurs de pierre pendant plusieurs mois, avant d’être affecté aux fours à chaux, puis dans les bureaux de l'administration de l'entreprise. C’est l’époque de la Grande Guerre, période qui affecte encore davantage l’état de santé déjà fragile du jeune Degée. C’est aussi le moment où il est saisi par le virus de l’écriture et de la politique : journaliste, militant, pacifiste, socialiste, syndicaliste tout se mêle jusqu’au moment où il trouve sa voie. Écrivain régionaliste et écrivain social tout à la fois, Jean Tousseul réussit à rendre l’atmosphère de la vie de tous ceux qui travaillent et peinent dans sa région traversée par la Meuse. Le Village gris, Le Retour, L’Éclaircie, La Rafale, Le Testament sont autant de romans – publiés entre 1927 et 1936 – formant la saga de Jean Clarembaux ; l’histoire se situe principalement durant la période 14-18 et apparaît fortement autobiographique. Elle se poursuit dans une certaine mesure avec le triptyque François Stiénon. Installé dans un village de la banlieue bruxelloise de 1927 à 1942, il reviendra habiter à Seilles, en 1943, quand l’occupant allemand lui interdit toute publication, vivant tant bien que mal de ses traductions à l’étranger. Après sa mort, en février 1944, les amis de l’écrivain se sont efforcés de faire connaître ses romans et d’honorer sa mémoire. Ils ont sollicité des communes dont cinq ont attribué le nom de plume d’Olivier Degée à leur rue ou à leur place.

Dans son village natal, le fameux Village gris, une place porte son nom (depuis 1946) et un monument y est inauguré en octobre 1951, devant un important parterre de hautes personnalités. Soutenu par les autorités locales, un Comité Jean Tousseul (présidé par R. Jassogne) s’est en effet mis en place à la fin des années 1940 et a confié à André Wagnies (1924-), « chantre des carriers et des gens de chez nous » le soin de réaliser le monument. Une sorte de petit jardin a été dessiné et aménagé selon les plans de M. Lermigneau, architecte de jardins et professeur à l’École d’Horticulture de Mariemont. Originaire de Montigny-le-Tilleul, formé à l’Académie de Bruxelles puis à l’Institut supérieur d’Anvers auprès d’I. Opsomer, le sculpteur André Wagnies est professeur de dessin à l’Athénée de Huy tout en menant sa propre carrière artistique, se rapprochant de l’expressionnisme. Membre du Cercle littéraire et artistique de Charleroi (1950), il est surtout le collègue de travail, à l’Athénée de Huy, de René Roland qui est un membre très actif du Comité Tousseul. Wagnies livre à Seilles le buste en bronze de l’écrivain Tousseul que l’on imagine en costume-cravate. Il est posé sur un socle de granit du pays, parfaitement droit et lisse, émergeant d’un bloc brut, donnant l’impression d’être à peine travaillé. L’enchevêtrement entre la pierre polie et le bloc brut est tel qu’il laisse apparaître sobrement, sous le buste, la simple mention :

« Jean

Tousseul

1890

1944

Sources

Atouts et références d’une région, Namur, 2005

http://www.vitrifolk.be/VITRIVAL/temps-mort/temps-mort-136.html (s.v. juillet 2013)

Désiré DENUIT, Biographie nationale, 1971-1972, t. 37, col. 772-784

Pierre DEMEUSE, Introduction à Jean Tousseul, Bruxelles, 1942, Collection nationale

http://www.bibliotheca-andana.be/?p=77513

http://www.namurtourisme.be/cirkwi.php?cdf_id_circuit=14987 (s.v. octobre 2013)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 771

La Vie wallonne, 1951, n°256, p. 290-291

Jacques VANDENBROUCKE, Olivier Degée dit Jean Tousseul (1890-1944). Le campagnard mélancolique, Namur, 2024.

Place Jean Tousseul

5300 Seilles

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

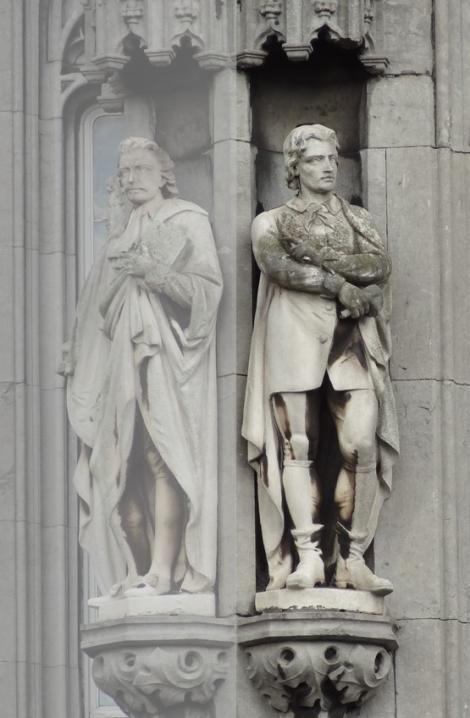

Statue Jean DEL COUR

Statue de Jean Del Cour, réalisée par Jules Halkin, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Jean Del Cour est parmi celles-ci.

Placée aux côtés de Mathias de Louvrex et Charles de Méan, la statue de Jean Del Cour est l’une des 42 personnalités retenues, selon le critère d’avoir marqué l’histoire de la principauté de Liège. Elle est située sur la façade du marteau de droite du palais provincial, dans la partie inférieure des colonnes d’angle. Assurément, cette réalisation a dû représenter un défi pour le sculpteur Jules Halkin (Liège 1830 – Liège 1888) qui signe huit des statues et bas-reliefs liégeois du « palais », dont « l’assassinat de Saint-Lambert », « la sortie des Franchimontois » et un « Notger répandant l’instruction ». En effet, réaliser la sculpture d’un sculpteur n’est pas banal. De surcroît, il s’agissait pour Halkin de s’attaquer à un maître, à celui dont les œuvres s’imposent à tous ses prédécesseurs, à celui qui est considéré comme le chef de file de l’école liégeoise du XVIIe siècle. Évitant le style baroque de son prédécesseur, Halkin signe une œuvre sobre, plaçant dans les doigts de la main droite de son aîné un ciseau, tandis que la gauche porte un maillet.

Originaire de Liège où il accomplit l’essentiel de sa carrière de sculpteur, Jules Halkin avait suivi les cours de Gérard Buckens à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale. Une bourse de la Fondation Darchis lui permet de séjourner à Rome pendant plusieurs mois (1851-1853), avant de parfaire sa formation en France et en Allemagne. Au début des années 1860, il trouve facilement des acheteurs privés pour plusieurs de ses premières réalisations essentiellement à connotation religieuse (Vierge, chemin de croix, bas-reliefs, etc.), avant de participer au chantier de décoration du palais provincial de Liège. Ses bustes en bronze et en marbre trouvent de nombreux amateurs auprès de bourgeois de la Cité ardente, qu’ils soient industriels, intellectuels ou artistes eux-mêmes. Il réalise aussi un Saint-Lambert pour la cathédrale Saint-Paul et un chemin de croix en pierre de France pour l’église Saint-Jacques (1862-1865). Sa notoriété, Jules Halkin la doit surtout à sa sculpture monumentale du Cheval de halage (1885) qui partage avec le Torè de Mignon l’espace des Terrasses de Liège.

Source

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 436-437

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 103

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 676

Isabelle VERHOEVEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Fastré BARÉ de SURLET

Quelques années après la décoration de la façade du Palais provincial de Liège par de multiples statues et bas-reliefs évoquant l’histoire de la principauté, est construit un nouveau bâtiment destiné à accueillir les services de la poste. Situé entre la rue de la Régence, la place Cockerill, le quai sur Meuse et la rue Matrognard, l’imposante construction est l’œuvre de l’architecte Edmond Jamar (1853-1929) qui s’inspire du style ogival du XVIe siècle qui avait présidé à la (re)construction du Palais des Princes-Évêques. Ce style se retrouve sur la façade des trois premières rues citées. Afin de décorer la partie supérieure du bâtiment qualifié de néo-gothique, l’architecte confie au statuaire Maurice de Mathelin (Tintigny 1854-Liège 1905) le soin de réaliser six grandes statues en bronze, représentant six bourgmestres de Liège des XVe, XVIe et XVIIe siècles, soit la période où le style du bâtiment prévalut. Les six statues sont nichées sur les façades et, à leur pied, un petit écu représente les armoiries du bourgmestre en question.

D’autres décorations apparaissent sur les façades du bâtiment construit sous l’impulsion du ministre Van den Peereboom : ainsi, neuf autres statues, plus petites, n’illustrent pas un personnage particulier, mais une fonction en rapport avec un métier exercé aux XVe et XVIe siècles ; elles ont été réalisées par l’atelier de Mathelin. À l’origine, elles étaient dorées (BROSE). Outre un grand blason au-dessus de la porte d’entrée principale, où apparaît la devise « l’Union fait la force », une série d’autres blasons, plus petits, dus au sculpteur Joseph Wéra, évoquent quelques bonnes villes, tandis qu’on retrouve encore le blason du gouverneur de la province de Liège en fonction au moment de la construction de l’hôtel des postes, ainsi qu’un cor postal, un lion de bronze tenant drapeau et trompette et un médaillon de près de 3 mètres de diamètre qui représente le bâtiment lui-même… Parmi les six grandes statues, celle qui est la plus proche du quai sur Meuse représente Fastré-Baré de Surlet.

Trois Fastré Baré de Surlet ont été bourgmestres de Liège avant la fin du Moyen Âge ; l’un, dit de Lardier, a été élu à la charge annuelle pour 1381 et 1384, année au cours de laquelle le peuple obtient le droit de choisir tous les membres du Conseil de la Cité et où les 32 métiers obtiennent eux aussi le droit d’intervenir dans la désignation des élus. Un autre, petit-fils du précédent, a été bourgmestre en 1419, année où il assiste à l’entrée solennelle de Jean de Heinsberg, ainsi qu’en 1421, 1423, 1428, 1432, 1433 et 1438, année de son décès. Vient enfin le troisième Fastré Baré de Surlet, fils du précédent, nommé bourgmestre en 1446, 1452 et 1457, l’année de la désignation de Louis de Bourbon comme nouveau prince-évêque, puis encore en 1462, 1466 (comme remplaçant en cours d’année) et 1467. « Capitaine des Liégeois dans les révolutions de son temps, il était plein de courage et de zèle, et n’en donna que trop de preuves à la bataille de Brusthem, où il eut le malheur d’être tué d’un coup de lance le 8 octobre 1467, dans sa cinquième année de magistrature », rapporte le Recueil héraldique. C’est ce troisième Fastré Baré de Surlet qui est illustré sur la Grand Poste, comme en atteste son blason. Chevalier, seigneur de Chockier, il est représenté tenant une lance dans la main droite, et le regard légèrement incliné vers le bas, selon la volonté de Maurice de Mathelin.

Fils de Jean-Baptiste de Mathelin de Papigny, le jeune Luxembourgeois a été l’élève de Prosper Drion à l’Académie de Liège, avant de faire une carrière à la fois de peintre, de médailleur et de sculpteur. Décédé à l’âge de 50 ans, il laisse principalement des bustes et des portraits. Marié à Louise d’Andrimont, il est notamment l’auteur du buste du bourgmestre Jules d’Andrimont conservé au Musée de l’Art wallon (du moins avant son démantèlement). Plusieurs commandes publiques permettent à Mathelin de réaliser des sculptures le plus souvent allégoriques, tant à Bruxelles, qu’en Wallonie. Ainsi est-il l’auteur de l’une des sculptures en bronze de la façade de l’Université de Liège, place du XX août (L’Étude). Peu avant sa mort, il avait réalisé les grandes statues situées au-dessus du fronton central du Palais des Fêtes de l’Exposition universelle de Liège, en 1905. Les statues réalisées pour la Grand Poste furent inaugurées en même temps que le bâtiment de Jamar, le 16 décembre 1901.

Sources

Yvon LABARBE, Hôtel des Postes de Liège, Fexhe, 1999, en particulier p. 47-48

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°37, hiver 1970, p. 26

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr&p=maurice&n=de+mathelin+de+papigny

http://www.chokier.com/PDF/Devolution.pdf (s.v. mars 2015)

Louis ABRY, Jean-Guillaume LOYENS, Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège…, Liège, 1720, p. 96, 130, 138, 152-153, 168, 169, 176

Christine RENARDY (dir.), Liège et l’Exposition universelle de 1905, Bruxelles, La Renaissance du livre, 2005, coll. « Les Beaux livres du Patrimoine », p. 197

Noémie WINANDY, La Grand-Poste d’Edmond Jamar, dans Un Siècle de néogothique 1830-1930, numéro spécial de Les Nouvelles du Patrimoine, janvier-février-mars 2010, n°126, p. 30-31

Jean BROSE, Dictionnaire des rues de Liège, Liège, Vaillant-Carmanne, 1977, p. 152

Quai sur Meuse

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

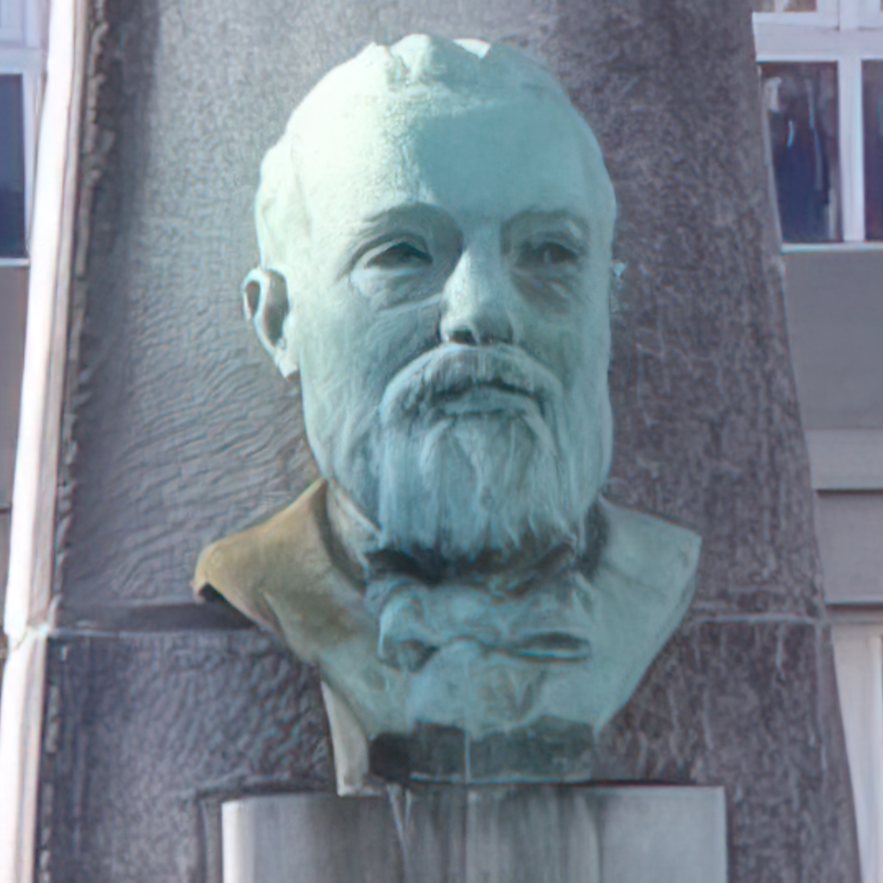

Monument-buste Zénobe GRAMME

En Wallonie, nul n’ignore que Zénobe Gramme est un enfant du pays. Le génial inventeur de la dynamo a fait, très tôt, l’objet d’hommages appuyés. L’inauguration du monument spectaculaire du pont de Fragnée, à Liège, en 1905, dans le cadre de l’Exposition universelle, montrait au monde que celui qui était né à Jehay, avait grandi et appris son métier au pays de Liège avait des racines wallonnes profondes que personne ne pouvait contester. Si les localités ne manquent pas d’attribuer le nom de Gramme à l’une de leur rue, d’autres monuments, plus modestes, viennent encore rappeler les origines de Zénobe Gramme, avant son départ pour Paris où il a déposé, en 1869, le brevet de son innovation majeure, une machine dynamoélectrique. On scrute alors avec attention la biographie de Zénobe Gramme et l’on retient qu’il a appris son premier métier, celui de menuisier, tant à Hannut, qu’à Huy et à Liège.

C’est en mémoire de plusieurs passages du génial inventeur à Huy que les autorités locales prennent l’initiative d’ériger un monument supplémentaire en son honneur. Dans sa jeunesse (vers 1848), Gramme a en effet suivi des cours du soir à l’École industrielle de Huy tout en travaillant comme apprenti chez un menuisier de la région ; plus tard, après son invention, dans les années 1870, il a réalisé une expérience qui marque les esprits. Depuis la pointe de la forteresse, il allume une sorte de phare, projette un faisceau de lumière et balaye la vallée au grand émerveillement de la foule rassemblée. Saisissant l’occasion des cinquante ans de la disparition de l’inventeur et du 125e anniversaire de sa naissance, Huy inaugure un buste en bronze placé au bout de l’avenue Albert Ier, juste devant la gare, sur une place qui porte le nom de l’inventeur. Ce lieu est aussi symbolique car la place qui s’étend devant la gare du nord est l’un des tout premiers endroits de Huy à avoir bénéficié de l’éclairage électrique. Organisée le 19 août 1951 en présence du gouverneur de la province, des recteurs des universités et de nombreuses autres personnalités, l’inauguration donne lieu à d’importantes festivités.

Le monument qui est découvert ce jour-là se présente sous la forme d’un bronze soutenu par un socle en marbre rectangulaire. Sur la face avant ont été sobrement gravés puis dorés les mots suivants :

ZENOBE

GRAMME

1826-1901

Composée de trois blocs de pierre, une haute colonne en forme d’obélisque s’élève derrière le buste et s’achève en pointe. Sur la partie supérieure, tant à l’avant qu’à l’arrière, l’électricité a été stylisée. À l’arrière de la colonne, dans la partie inférieure, l’artiste a représenté de manière allégorique la révolution provoquée par l’invention de l’illustre Zénobe Gramme. Formé à l’Académie de Liège, Guillaume Gueury (Blegny 1910 - ) est professeur dans l’enseignement provincial ; à l’Institut provincial de Huy, Gueury succède à Marceau Gillard au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Professeur d’arts plastiques, il fait partie de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie ; il est membre du groupe des sculpteurs. S’il signe le buste en bronze de Zénobe Gramme (1951), Gueury est plutôt un adepte du grès et de la terre cuite.

Sources

Jean PELSENEER, dans Biographie nationale, t. 29, col. 627-634

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 666

Cor ENGELEN, Mieke MARX, Dictionnaire de la sculpture en Belgique à partir de 1830, Bruxelles, août 2006, t. III, p. 1753

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991, p. 3

Place Zénobe Gramme

4500 Huy

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Auguste LANNOYE

Monument Auguste Lannoye, réalisé par Victor Rousseau, 4 août 1945.

Au croisement des rues de Rixensart et Auguste Lannoye, à Genval, sur la place des Trois Tilleuls, une statue en bronze perpétue le souvenir d’un industriel qui modela le développement de l’entité. Self-made-man, Auguste Lannoye (1874-1938) – avec son diplôme d’ingénieur de l’Université catholique de Louvain en poche – crée, en 1904, sa propre fabrique de papier à Genval, à proximité de la gare. Par un appareillage de son invention : « le triturateur Lannoye » (1907), il lui donne un essor considérable. En 1911, la SA Papeteries de Genval connaît un tel succès qu’un deuxième site est ouvert à Mont-Saint-Guibert. Mais c’est après la Première Guerre mondiale que la société jusque-là spécialisée dans l’impression de papiers peints se lance dans une nouvelle production.

À partir d’un brevet anglais perfectionné par la maison de Genval, un produit révolutionnaire, le « Balatum », est mis sur le marché pour concurrencer le linoléum. Certes, les débuts sont difficiles, mais finalement Lannoye parvient à diffuser son produit à l’échelle européenne, accroissant le site de production de Genval (en dépit d’un important incendie en 1936) et construisant des usines à l’étranger.

Patron offrant de nombreux emplois, Lannoye exerce une indiscutable influence sur Genval dont il devient le bourgmestre de 1926 à 1938. Ne faisant aucun mystère de son engagement catholique (des crucifix pendent aux murs de ses usines), le maïeur fait notamment construire une école (Saint-Augustin), quelques maisons ouvrières et une église au style si particulier (Saint-Pierre), tandis que l’industriel subsidie des institutions chrétiennes et instaure un système propre « d’allocations familiales ». Par ailleurs, il soutient l’initiative de son fils aîné, Jean, lorsqu’il transforme un journal catholique local, L’ouvrier, en un hebdomadaire paroissial, Dimanche, qui va tirer à plus de 100.000 exemplaires avant 1940.

À son décès, en 1938, il est immédiatement décidé d’honorer sa mémoire d’un monument dont la réalisation est confiée au renommé Victor Rousseau. Prévue initialement en 1939 (le buste porte d’ailleurs cette date), l’inauguration devra être reportée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est par conséquent une double commande qu’exécute Victor Rousseau, puisqu’un autre buste de Lannoye, de facture différente, est installé aussi à Mont-saint-Guibert.

Reposant sur un large socle rectangulaire en calcaire bouchardé, le buste de Genval représente Lannoye à mi-corps, le bras gauche replié, et la main s’appuyant à hauteur de ceinture.

AUGUSTE LANNOYE

1874 – 1938

CREATEUR DES PAPETERIES DE GENVAL

Ce n’est évidemment pas le premier buste que réalise le sculpteur Victor Rousseau (1865-1954). L’artiste est alors au sommet de son art. Prix Godecharle 1890, Grand Prix de Rome 1911, Grand Prix des arts plastiques 1931, Prix des amis du Hainaut 1935, il ne donne plus le cours de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919) qu’il a dirigée deux fois, entre 1919 et 1922, puis entre 1931 et 1935. Représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle, le « Grand » Victor Rousseau a derrière lui une œuvre considérable, « sculptée » sur de nombreux chantiers et par de multiples commandes officielles ou œuvres personnelles : chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles dans les années 1880, décoration du Pont de Fragnée à Liège, cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), Memorial in Gratitude à Londres. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Auguste Lannoye dans le bronze pour l’éternité (la fonte a été effectuée par la Compagnie des Bronzes, à Bruxelles) dès 1939.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont supplément

Eco-Soir, 23 septembre 1994)

Renseignement communiqué par Mme Pinson, membre de l’echarp.bw (mai 2015)

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 416-417

François DE TROYER, Les papeteries de Genval, dans Les feuillets historiques, n° 10, Rixensart, 1998

Luc LANNOYE, Regards sur le passé. Auguste et Marie Lannoye-Stévenart, s.l.n.d., p. 61

Éric MEUWISSEN, Auguste Lannoye, dans Nouvelle Biographie nationale, t. X, p. 256-258

Éric MEUWISSEN, Auguste Lannoye, dans Valmy FÉAUX (dir.), 100 Brabançons wallons au XXe siècle, Wavre, 1999, p. 120

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 435, 441

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 382

Place des Trois Tilleuls

1332 Genval

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque commémorative MASSON Fulgence

Journaliste, professeur, échevin, député, ministre puis Ministre d’État, le libéral montois Fulgence Masson (1854-1942) a exercé une forte influence sur et depuis la capitale du Hainaut au tournant des XIXe et XXe siècles. De son vivant, comme le rapporte Clovis Piérard, son buste lui fut officiellement remis en 1936 lors d’une importante réception qui ne fut pas le seul hommage qui lui fut rendu. En 1957, un second buste est inauguré dans le hall d’honneur de l’Institut supérieur de Commerce de Mons. Par ailleurs, un boulevard montois porte son nom, tandis qu’une plaque commémorative apposée sur la façade de l’hôtel particulier situé au n°3 de la rue de la Grande Triperie rappelle que

Journaliste, professeur, échevin, député, ministre puis Ministre d’État, le libéral montois Fulgence Masson (1854-1942) a exercé une forte influence sur et depuis la capitale du Hainaut au tournant des XIXe et XXe siècles. De son vivant, comme le rapporte Clovis Piérard, son buste lui fut officiellement remis en 1936 lors d’une importante réception qui ne fut pas le seul hommage qui lui fut rendu. En 1957, un second buste est inauguré dans le hall d’honneur de l’Institut supérieur de Commerce de Mons. Par ailleurs, un boulevard montois porte son nom, tandis qu’une plaque commémorative apposée sur la façade de l’hôtel particulier situé au n°3 de la rue de la Grande Triperie rappelle que

DANS CETTE MAISON A VÉCU

FULGENCE MASSON

HOMME D’ÉTAT GRAND PATRIOTE

QUI HONORA SA VILLE ET SON PAYS

1854-1942

Docteur en Droit de l’Université de Liège (1875), le natif de Dour a entamé sa carrière comme professeur à l’École normale de l’État à Mons, tout en faisant ses premiers pas en politique comme défenseur des idées libérales. Conseiller provincial du Hainaut (1880-1894, 1896-1900), il est élu conseiller communal de Mons en 1885 et en devient échevin de l’Instruction publique (entre 1888 et 1894). Directeur politique du journal La Province dont il était l’un des fondateurs, il va représenter l’arrondissement de Mons à la Chambre de 1904 à 1933, moment où il remet sa démission.

Durant la même époque, non sans hésitation, il accepte de rejoindre l’Assemblée wallonne à la fin de l’année 1912, mais en prend ses distances après l’Armistice, à l’instar de Jules Destrée, moment où il exerce des fonctions ministérielles (comme Destrée, mais sans jamais être son collègue). Ministre de la Guerre d’abord (novembre 1918-décembre 1919), il devient ensuite ministre de la Justice (décembre 1921-mai 1925). Nommé Ministre d’État en 1925.

Fulgence Masson n’a jamais abandonné sa carrière d’avocat ; inscrit au Barreau de Mons, il plaide – brillamment – pendant plus de soixante ans : en 1889, il s’était distingué dans l’affaire dite du « Grand Complot », et il fut bâtonnier à trois reprises. Au début de la Grande Guerre, il avait pris la présidence du Comité hennuyer du Comité de Secours et d’Alimentation ; étant l’un des premiers à s’élever publiquement contre les déportations (novembre 1915), Masson sera finalement arrêté ; fait prisonnier, il connaîtra les geôles allemandes jusqu’à l’Armistice.

Ce sont tous ces aspects-là que résume la plaque en pierre placée au-dessus du portail d’entrée.

- Clovis PIÉRARD, Biographie nationale, 1973-1974, t. 38, col. 569-576

- Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne 1912-1923. Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, janvier 2013, coll. Notre Histoire

- Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Rue de la Grande Triperie 3

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue François PETERINCK

Au tournant des années 1970 et 1980, les autorités tournaisiennes procèdent à la rénovation de leur Conservatoire. Alors que le chantier se termine, six statuettes en bronze sont posées sur le toit-terrasse qui fait face au carrefour du beffroi. Œuvres de Gigi Warny, elles portent le nom de six Tournaisiens ayant acquis une forte notoriété dans différentes activités : Jacques Daret pour la peinture, Pierre de la Rue pour la musique, Lefebvre-Caters pour l’orfèvrerie, Michel Lemaire pour la dinanderie, Pasquier Grenier pour la tapisserie et François Joseph Peterinck (1719-1799) pour la porcelaine.

Originaire de Lille, Peterinck est occupé à la démolition des fortifications de Tournai durant l’occupation française de 1745-1748, avant de faire commerce de charbon à Ath, puis d’investir à Tournai, en 1750-1751, dans le rachat d’une toute nouvelle manufacture de faïences. Ouvrant aussi une usine de porcelaine, François (-Joseph) Peterinck ne va plus s’occuper que du développement de son entreprise, la hissant au sommet de la production européenne de son temps, au point de rivaliser avec les faïences de Sèvres et de Saxe.

Disposant d’un monopole pour la fabrication de la porcelaine sur tous les Pays-Bas, la Manufacture impériale et royale de Tournai réalise une production variée et de très grande qualité qui lui assure une durable réputation. Il n’est par conséquent pas étonnant que François Peterinck soit considéré comme l’une des six personnalités les plus importantes de l’histoire culturelle et artistique de Tournai.

Car tel est bien le sens à donner aux six statuettes réalisées par Geneviève Warny. Née à Bruges en 1958, cette artiste autodidacte qui offrait les petites statues qu’elle créait à ses amis s’est laissée convaincre par l’architecte André Wilbaux de réaliser « six attitudes grandeur nature » pour le fronton de l’ancien Conservatoire de Tournai. Relevant le défi, en travaillant le bronze pour la première fois, Gigi Warny délaisse la psychologie qu’elle avait étudiée à l’université catholique de Louvain (1983) pour faire de la sculpture son activité principale. Installant son atelier à Louvain-la-Neuve, elle réalise des œuvres variées pour la cité universitaire (fontaine Léon et Valérie en 1984 sur la place de l’Université, La main en diplôme en 1995 près des Halles, Rêverie d’eau en 2001 à la piscine du Blocry), mais aussi ailleurs. Améliorant et modifiant progressivement ses techniques, elle expose essentiellement en Belgique avant de traverser l’Atlantique et d’être connue aussi au Québec.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.gigiwarny.be/Gallerie.html (sv. février 2014)

Jean LEMAIRE, La porcelaine de Tournai, histoire d’une manufacture, (1750-1891), Bruxelles, Renaissance du Livre, 2005

E-J. SOIL DE MORIALMÉ, dans Biographie nationale, t. XVII, col. 94-98

toit du conservatoire – 7500 Tournai

Paul Delforge