C. Bailleux - DPat - SPW

Immeuble, rue Van Opré n° 89

Petit immeuble de bureaux de trois niveaux construit fin 1984 à l’angle des rues Van Opré et Kefer, dont l’entrée se situe d’ailleurs dans cette dernière.

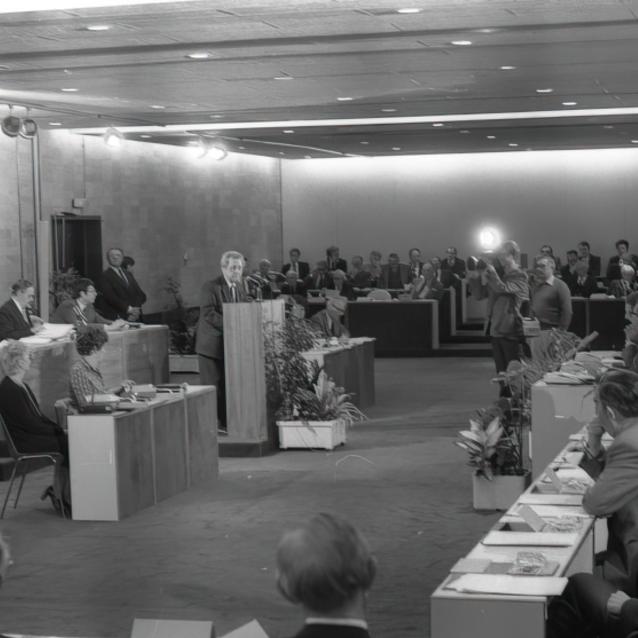

Le troisième Exécutif de la Région wallonne (juin 1983 – décembre 1985) De gauche à droite et de haut en bas : Philippe Busquin, Jean-Maurice Dehousse, André Damseaux, Valmy Féaux, Jacqueline Mayence et Melchior Wathelet © Collection privée

Abritant aujourd’hui des services de la Communauté française (Allocations d’études et Protection judiciaire), cet immeuble fut édifié à la demande du cabinet du Ministre Valmy Féaux qui venait de s’installer à Namur, pour y loger sa cellule « Emploi ». C’est là qu’eut lieu le 13 mars 1985 la première réunion de l’Exécutif régional en territoire wallon. De 1988 à 1992, la cellule « Implantations » du cabinet du Ministre-Président Bernard Anselme (installé rue Kefer) occupa les lieux.

"L’installation de mon cabinet à Namur m’astreignit à de fréquentes navettes vers Bruxelles où restaient localisés les autres Ministres de la Région wallonne. Les réunions de l’Exécutif se tenaient chez le Ministre-Président au boulevard de l’Empereur tous les mercredis. J’obtins quand même que l’Exécutif se réunisse quelques fois à Namur. La première réunion de l’Exécutif à Namur eut lieu le mercredi 13 mars 1985 dans les locaux fraîchement terminés – l’eau sourdait encore des murs – du bâtiment annexe destiné à la cellule « emploi ». La presse salua cette réunion comme un événement historique : des Ministres wallons qui pour la première fois tenaient leur réunion à Namur". Témoignage de Valmy Féaux, in L’Aventure régionale, p. 97.

Rue Van Opré 89

5100 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Ville de Namur

Athénée royal François Bovesse

À gauche de l'église Saint-Loup se trouve un élégant bâtiment construit par les Jésuites avec l'aide des États du comté de Namur et des échevins de la ville dans la première moitié du XVIIe siècle. Après la suppression de la compagnie de Jésus en 1773, l'église est érigée en paroisse et les bâtiments conventuels connaissent quelques vicissitudes. Ce très bel ensemble traditionnel en brique et pierre bleue est formé par un bâtiment en L et par une aile basse côté rue, délimitant une cour intérieure rectangulaire divisée en deux par une galerie. D'autres bâtiments des XVIIIe, XIXe et XXe siècles délimitent une troisième cour.

Après la suppression des Jésuites, les bâtiments du collège sont réaffectés pour y installer un des collèges royaux créés par l'impératrice Marie-Thérèse. Le « collège royal des Humanités » est organisé par l'État et fonctionne jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Sous le régime français, comme d'autres anciens collèges des départements réunis, celui de Namur est réaffecté dans le but d'y installer l'école centrale du département de Sambre-et-Meuse. Comme dans les autres établissements du même genre, les matières sont professées le plus souvent par d'anciens religieux, Jésuites ou Augustins. D'existence relativement courte, elle fonctionne à partir de 1798 et est supprimée en 1802, sur décision du Premier Consul. La municipalité de Namur reprend les bâtiments en charge dans le but d'y créer un collège communal, en fonction dans les bâtiments du collège entre 1803 et 1816. Actuellement, l'édifice n'a pas changé de vocation et abrite l'athénée royal François Bovesse.

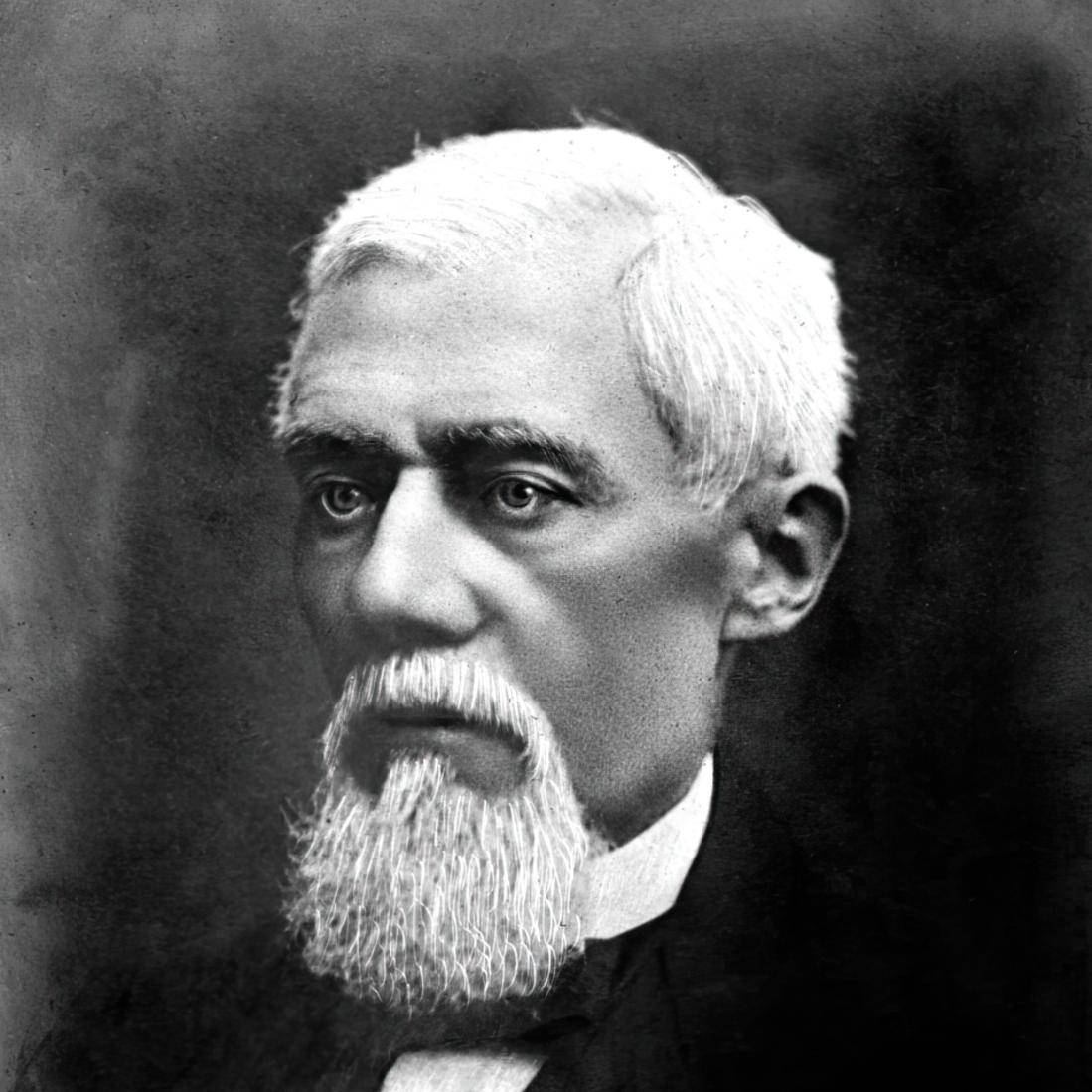

L'athénée François Bovesse porte le nom du grand homme politique, Résistant et militant wallon. Né en 1890, François Bovesse se montre sensible à la question wallonne dès avant la Première Guerre mondiale et n’aura de cesse de défendre et de promouvoir la Wallonie. A l’initiative de la création des fêtes de Wallonie à Namur, en 1923, il assigne à cet événement populaire le double objectif d’affermir une conscience collective chez les Wallons et de rappeler leurs revendications de l’Entre-deux-guerres, comme le maintien de l’alliance militaire avec la France, le refus de l’amnistie des collaborateurs de 14-18 et le combat contre les fascismes.

Figure emblématique de la résistance à l’occupant, il est assassiné par les rexistes le 1er février 1944. Malgré l’interdiction de l’ennemi, la population assiste en masse à son enterrement, manifestant son admiration pour l’homme et ses valeurs. Ministre et député à de multiples reprises, il milite en faveur de l’unilinguisme régional, du respect de l’identité wallonne et d’une meilleure prise en compte des intérêts wallons. Nommé Gouverneur de la Province en 1937, il organise le ravitaillement des réfugiés lors de l’invasion de 1940, l’amnistie des collaborateurs de 14-18 et le combat contre les fascismes.

François Bovesse fut élevé au rang de Commandeur du Mérite wallon en 2012.

Rue du Collège 8

5000 Namur

Thierry Lanotte Architecture

Ancienne maternité provinciale de Namur

Les anciens services du MET, aujourd’hui intégrés au nouveau Service public de Wallonie (SPW), ont transformé en profondeur de 2004 à 2007 les 8.350 m2 de l’ancienne maternité provinciale de Namur à Salzinnes (1954), où travailla le docteur Willy Peers (1924-1984), pour y implanter les éditions et l’imprimerie du SPW, ainsi que le département de la Géomatique du Secrétariat général.

Ne laissant du bâtiment existant que le squelette structurel constitué par les poutres et les colonnes, le projet du bureau Thierry Lanotte dégage en son centre un important atrium qui articule sur six niveaux toutes les circulations et les échanges fonctionnels des services. Au niveau inférieur, un restaurant et une cafétéria complètent la fonction d’accueil du lieu, fonction qui est par ailleurs amplifiée par la création d’une scénographie végétale et aquatique mise en espace par l’artiste Pierre Courtois. Les espaces de travail, greffés directement en étoile sur cet espace fédérateur central, se développent suivant une configuration horizontale plutôt que verticale. Une exigence particulière est mise sur le traitement des façades et des volumes extérieurs.

La fusion du MRW et du MET

L’achèvement du centre administratif de la Région wallonne à Salzinnes aura coïncidé avec le démarrage effectif, en 2007, du processus de fusion des deux ministères de la Région wallonne, le MRW (datant de 1981) et le MET (datant de 1989). Le Gouvernement régional adopta les grandes lignes de cette fusion en septembre 2007 et celle-ci devint opérationnelle moins d’un an plus tard, l’ensemble des neuf mille agents de la Région étant désormais regroupés sous une seule et même autorité, répartis en six « Directions générales opérationnelles » (DGO) assistées par deux « Directions générales transversales » d’appui.

Chaussée de Charleroi 85

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Ancienne Bourse de commerce de Namur

De style néo-Renaissance, la Bourse de commerce a été édifiée à partir de 1932 en briques et calcaire selon les plans de l’architecte E. Dickschen, d’après un avant-projet d’E. Frankinet. Elle fut inaugurée en 1934. Plusieurs bâtiments de la place d’Armes avaient été détruits au cours des bombardements de la Première Guerre mondiale et le nouveau bâtiment avait été édifié grâce aux réparations de guerre versées par l’Allemagne.

À l’arrière du bâtiment subsiste une ancienne tour d’enceinte, la tour Saint-Jacques, devenue beffroi de la ville de Namur, et, à ce titre, aujourd’hui, classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec les autres beffrois wallons. Complètement restructurée voici peu suivant les plans de l’architecte Marc Jortay, la Bourse de commerce accueille actuellement un centre de Congrès ultra moderne après avoir abrité longtemps le Parlement wallon.

1961, 1968 : les Congrès constitutifs du MPW et du RW

Fondé dans la foulée des grandes grèves de l’hiver 1960-1961 contre la loi unique, le Mouvement populaire wallon regroupe essentiellement des syndicalistes de gauche, à l’initiative d’André Renard. Ayant pour objectif le fédéralisme, le succès du mouvement est rapide et de nombreuses régionales sont fondées suite à l’annonce officielle de sa création, faite à Namur le 27 mars 1961. Présidé par André Renard, le premier Congrès du MPW regroupe près d’un millier de personnes à la Bourse de commerce les 18 et 19 novembre 1961.

Moins de sept ans plus tard, la crise linguistique et la radicalisation du Mouvement wallon débouchent sur une autre étape parmi les plus fondamentales de l’histoire du Mouvement wallon avec le Congrès constitutif, le 9 juin 1968, du Rassemblement wallon qui regroupe plusieurs partis fédéralistes sous l’impulsion de son premier président François Perin. Le RW prendra rapidement de l’importance sur la scène politique francophone (en obtenant jusqu’à 20 % des suffrages en 1971) et jouera un rôle essentiel d’aiguillon et de propositions constructives dans la réforme de l’État de 1970 et dans la régionalisation préparatoire de 1974.

1981 : le premier siège du Conseil régional wallon

L’ancienne Bourse de commerce fut également et surtout le siège du Conseil régional wallon avant son installation au Saint-Gilles. D’octobre 1980 à l’automne 1981, le CRW avait siégé dans la grande salle de l’hôtel Sofitel de Wépion, louée à cette fin par la Ville de Namur, qui mit ensuite les locaux de la Bourse à la disposition du Conseil. Celui-ci regroupait initialement tous les députés et sénateurs élus en Wallonie et il ne disposa d’une composition propre et d’élus distincts des élus fédéraux qu’à partir des élections de juin 1995, les premières du genre. Le parlement de la Région wallonne siégea à la Bourse de commerce du 23 décembre 1981 jusqu’à l’inauguration du Saint-Gilles en septembre 1998, sous la présidence d’André Cools (1981-1985), de Charles Poswick (1985-1988), de Willy Burgeon (1988-1995), de Guy Spitaels (1995-1997) et d’Yvan Biefnot (1997-1999), outre un bref intérim de trois mois de Valmy Féaux de février à mai 1988.

Le tableau de cette législature ne serait pas complet sans un mot sur l’ambiance différente qui régnait entre les parlementaires wallons, bien moins compassée qu’au parlement fédéral. Contacts humains directs, simplicité, cordialité, y compris avec les ministres : on y apprenait différemment le débat démocratique bien plus en terme de discussion que d’affrontement. On y nouait aussi des amitiés et je ne peux pas ne pas évoquer avec tendresse Henri Mordant dont les qualités humaines et la grande culture m’avaient d’emblée séduit. Témoignage de José Daras, in L’Aventure régionale, p. 308.

Places d’Armes

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

ASBL Archives photographiques namuroises

Ancien hôtel Sofitel à Wépion

L’ancien hôtel Sofitel de Wépion, aujourd’hui intégré dans la chaîne Léonardo après avoir fait partie de celle des Novotel, est un vaste bâtiment plat en bord de Meuse, édifié en 1973 et comptant plus d’une centaine de chambres et de nombreuses salles de réunion pour séminaires.

1980-1981 : la première session du Conseil régional

Le 14 mai 1979, une Assemblée informelle des Parlementaires de la Région wallonne avait été réunie à Namur à la demande de Jean-Maurice Dehousse, président du premier Exécutif régional, afin de procéder à la lecture de sa déclaration de politique générale. Le Conseil régional wallon, prédécesseur de l’actuel Parlement wallon, tint sa première réunion le 15 octobre 1980 au Sofitel de Wépion, tandis que les quelques fonctionnaires de cette nouvelle assemblée, « se casaient tant bien que mal dans un bâtiment de la rue Saint-Nicolas à Namur ». Léon Hurez devint le premier président du Conseil régional.

Dans la perspective de pouvoir accueillir sans délai les travaux du nouveau Conseil régional wallon (après la suppression du Conseil consultatif provisoire qui avait existé de 1974 à 1977) dont la création, pensait-on, était imminente, la Ville de Namur avait loué dès 1978 la seule vaste salle de réunion disponible sur son territoire, celle de l’hôtel Sofitel de Wépion, inauguré cinq ans plus tôt. Elle courait moins le risque ainsi de voir la nouvelle assemblée wallonne décider de s’installer « provisoirement » dans une autre ville mieux équipée, si d’aventure Namur n’avait pu fournir les lieux nécessaires. C’est donc dans cette salle de réunion qu’eut lieu, le 15 octobre 1980, la séance officielle d’installation du CRW issu des lois d’août 1980. Léon Hurez présida le Conseil régional wallon jusqu’au 6 octobre 1981, durant toute la première session au cours de laquelle furent adoptés les deux premiers décrets wallons dans les matières alors régionales : celui du 21 août 1981 modifiant la loi sur la pêche fluviale et celui du 26 août 1981 créant un Comité de surveillance et de contrôle dans les entreprises en voie de restructuration.

Dès la législature suivante, après les élections du 8 novembre 1981, le Conseil régional put s’installer dans les locaux de l’ancienne Bourse de commerce au coeur de Namur. Il se rapprochait ainsi des services du greffe qui, alors « forts » de quatre agents, s’étaient installés dès 1980 au no 24 de la rue Saint-Nicolas, dans un bâtiment loué alors à une société bancaire qui l’avait laissé sans occupation depuis longtemps. Ces locaux sont toujours occupés actuellement par le Greffier du Parlement wallon.

"Le décor : un « Sofitel » en bord de Meuse, une salle basse, aveugle, très moderne d’aspect, mais présentant peu de commodités. Des chambres d’hôtel en guise de salles. À côté, un GB. Ce n’est pas un décor historique pour la Wallonie, mais il

semble politiquement exclu de retourner à Bruxelles et de siéger au Sénat comme le Conseil communautaire. Alors, le « provisoire » peut durer". Combat, 13 novembre 1980, p. 2.

"L’intérêt des membres de l’assemblée était réel et conduisit souvent le conseil à siéger tard dans la soirée, tant le souci d’information de ses membres était grand. Les conditions de travail étaient, bien sûr, précaires et malcommodes : siéger dans un hôtel, dans lequel un va-et-vient de clients et de personnel créait une certaine confusion, n’ était ni aisé, ni compatible avec la dignité d’une assemblée législative. Qu’on me comprenne bien : je n’entends pas critiquer la décision de la Ville de Namur de mettre ces lieux à notre disposition. Le bourgmestre d’alors, Louis Namêche, avait, bien avant le vote de la loi spéciale, compris qu’il devait rapidement permettre l’accueil de l’assemblée dans une ville à qui le soudain statut d’hôte d’instances régionales posait d’évidence quelques problèmes. Sa décision permit d’installer le Conseil deux mois seulement après l’entrée en vigueur de la loi et le mit en état d’entamer immédiatement ses travaux". Témoignage de Léon Hurez, in L’Aventure régionale, p. 62-63.

Chaussée de Dinant 1148

5100 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Tombe Fernand MASSART

Fernand Massart (1918-1997), résistant au sein de la « Wallonne libre » clandestine, membre actif du Mouvement populaire wallon au début des années 1960, fut le seul parlementaire à démissionner du PSB en 1963 en raison de l’hostilité et des entraves mises par la direction nationale de ce dernier à l’action du MPW. Après avoir siégé comme indépendant jusqu’en 1965, il redevint en 1968 parlementaire du Rassemblement wallon (dont il sera président en 1983). C’est sur sa proposition que le Conseil culturel de la Communauté française adopta comme symboles en 1975 le drapeau wallon de Paulus et la date du 27 septembre.

La tombe de Massart au cimetière de Beez rappelle seulement qu’il fut sénateur et le dernier bourgmestre de Beez avant la fusion avec Namur, mais, en face du champ de repos, l’ancien presbytère (vaste habitation datant de 1847) a été rebaptisé « Espace Fernand Massart »199 en 2001 et la plaque apposée à cette occasion en présence du Ministre-Président wallon Jean-Claude Van Cauwenberghe salue en Massart le militant wallon uniquement, à l’initiative d’une asbl « Souvenir Fernand Massart ».

Une plaque "Mémoire de la Wallonie" fut apposée sur le mur du cimetière de Beez en 2013, à l'inititative du Ministre-Président Rudy Demotte.

Elle porte le texte suivant : "Dans ce cimetière repose Fernand Massart, dernier bourgmestre de Beez et grand militant wallon. Né en 1918, ses convictions l’incitent à participer activement à la Résistance contre le nazisme. Dénoncé par des rexistes en 1941, il rejoint les rangs britanniques, au sein desquels il combattra durant toute la guerre. En 1945, il participe au Congrès national wallon de Liège, en uniforme anglais. En 1950, il prend une part active à la campagne contre le retour de Léopold III. Dans la foulée de la grève de l’hiver 1960-1961, avec André Renard et André Genot, il milite pour le fédéralisme au sein du Mouvement populaire wallon. Elu député du Parti socialiste belge puis du Rassemblement wallon, il refuse, en 1962, de voter la fixation de la frontière linguistique qui annexe les Fourons à la Flandre. En 1976, dans l’attente de la création de la Région wallonne, il est à l’origine du décret instituant le drapeau au coq de Paulus comme emblème de la Communauté française et fixant sa fête officielle au 27 septembre, en commémoration de la victoire sur les Hollandais. Francophile, Fernand Massart fut, toute sa vie durant, un ardent défenseur d’une Wallonie fière, solidaire et autonome. Il fut élevé au rang d’Officier du Mérite wallon en 2012".

Avenue du Château de Beez 25

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Stèle von ZASTROW

À l’entrée du cimetière de Belgrade se trouve la stèle du colonel prussien Heinrich von Zastrow, tué le 20 juin 1815 en combattant l’arrière-garde de Grouchy. Il s’agit ici d’un monument commémoratif, les restes du défunt reposant au cimetière allemand de Lommel. Entouré d’une petite haie de buis, le monument se présente sous la forme d’un bloc de calcaire surmonté d’un casque militaire antique.

Il est décoré de croix et de feuilles de lierre et est gravé d’une inscription difficilement déchiffrable en allemand :

« Heinrich von Zastrow, Oberst und Commandeur des koeniglich preussichen Infanterie Regimentes Colberg er fiel an der Spitze (seiner Truppen in Kampfe fürs Vaterland) an 20 juni 1815 » (« Heinrich von Zastrow, supérieur et commandeur de l’infanterie royale du régiment prussien Colberg, il tomba (ses troupes dans la lutte pour la patrie) le 20 juin 1815 »).

Récemment, une nouvelle plaque a été apposée devant le monument :

« Grabmal des Heinrich von Zastrow, Oberst un Kommandeur des königlich preussischen Infanterieregimentes nr. 9 gefallen vor Namur in Kampf gegen Napoleonische Truppen unter Marschall Grouchy am 20 Juni 1815 » (Le monument funéraire de Heinrich von Zastrow, supérieur commandant du régiment d’infanterie royal prussien nº 9 tombé devant Namur dans la lutte contre les troupes napoléoniennes du maréchal Grouchy le 20 juin 1815).

Il s’agit aujourd’hui du seul monument commémorant les combats de 20 juin 1815. Le monument aux morts français érigé dans le cimetière de Belgrade en 1857 a été détruit depuis.

Cimetière de Belgrade

Rue Adolphe Mazy 15

5001 Belgrade

Frédéric MARCHESANI, 2014

SPW-Patrimoine

Seigneurie d'Anhaive

Situé sur la rive opposée face à Namur, Jambes était autrefois possession liégeoise. Depuis le XIIIe siècle au moins, Jambes et Lives-sur-Meuse formaient une enclave liégeoise sur les terres du comté de Namur.

Appartenant à un lignage apparu au XIe siècle, les terres entrent dans le giron du prince-évêque Jean de Flandre vers 1285.

Jean de Dampierre, dit aussi Jean de Flandre, est le fils cadet du comte de Flandre et comte de Namur Guy de Dampierre.

Évêque de Metz avant d’être élu prince-évêque de Liège en 1282, il connaît alors un règne mouvementé. En 1285, il se brouille avec la bourgeoisie liégeoise et se retire à Huy pendant près de deux ans.

La paix des clercs, signée le 7 août 1287 grâce à la médiation du duc de Brabant Jean Ier, met fin au conflit.

En 1288, il sera enlevé pendant une partie de chasse et emprisonné cinq mois. Libéré sur rançon, il est incapable de gérer correctement sa principauté et en confie la charge à son père.

Il se réfugie dans sa demeure jamboise et y décède le 14 octobre 1291.

Après son décès, plusieurs familles seigneuriales occupent les lieux. Possession épiscopale jusqu’au XIVe siècle, la seigneurie fut ensuite rachetée par un bourgeois de Namur.

La seigneurie d’Anhaive, proche de la Meuse, était autrefois un donjon d’habitation accompagné d’une maison seigneuriale flanquée d’une tour d’escalier à vis.

Autrefois cernée de douves, elle pourrait résulter de deux campagnes de construction et remonter au Bas Moyen Âge.

De plan carré, le donjon superpose trois niveaux tout en calcaire et chainés aux angles.

En 1535, la famille Salmier-Lamistant construit à côté une demeure plus plaisante, d’esprit mosan, en briques et pierre bleue.

Les deux bâtiments, récemment restaurés, sont aujourd’hui reliés par une annexe contemporaine entièrement vitrée.

Place Jean de Flandre 4/1

5100 Jambes

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW

Salle Jean MATERNE

Situé au coeur de Jambes, le parc Reine Astrid est né vers 1955 de la fusion de deux anciennes propriétés privées. Il bénéficie de nombreux atouts : oeuvres d’art et pièce d’eau agrémentée d’une petite cascade ; il abrite également une salle de réunions et de manifestations, la salle Jean Materne, du nom du militant wallon qui fut bourgmestre de Jambes de 1934 à sa mort en 1964.

1964, 1965 et 1969 : trois Congrès wallons

Plusieurs Congrès wallons se sont déroulés dans la salle du parc Reine Astrid de Jambes, qui comptait parmi les lieux habituels de rassemblement des militants wallons namurois, au même titre que la Bourse de commerce. Les troisième et quatrième Congrès du Mouvement populaire wallon y eurent lieu respectivement le ler mars 1964 et le 7 novembre 1965. Le 22 février 1969, un Congrès des quatre mouvements wallons se tint également à cet endroit : rassemblant le Mouvement libéral wallon, le Mouvement populaire wallon, Wallonie libre et Rénovation wallonne, il permit à ces quatre mouvements de faire le point sur leurs actions et revendications communes.

Parc Reine Astrid

5100 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Rue GRANDGAGNAGE

Une rue pour l'« inventeur » de la Wallonie !

Cette rue, qui héberge notamment la Faculté de Droit de l’Université de Namur, conserve, en ce sens, le nom de François-Charles-Joseph Grandgagnage (1797-1877).

Juriste, avocat, substitut du Procureur du Roi à Namur, il gravit tous les échelons de la magistrature jusqu’à devenir Premier Président de la Cour d’appel de Liège. Membre fondateur de la Société archéologique de Namur et de l’Institut archéologique liégeois, il déploie aussi, en marge de ses fonctions, une intense activité littéraire teintée de romantisme et de régionalisme, affirmant qu’il écrit en tant que Wallon.

C’est à François-Joseph Grandgagnage qu’on doit d’avoir forgé, le premier, le terme « Wallonie », en 1844, dans la Revue de Liège. Sur base du terme « wallon » pluricentenaire, il donne ainsi un nom à sa terre wallonne, dont il ne cesse de décrire les beautés et les richesses.

D’abord repris dans le cercle des philologues, ce terme sera popularisé par l’écrivain liégeois Albert Mockel qui en fera le titre de sa revue symboliste, en 1886. A travers La Wallonie, ce dernier lui apportera à la fois une résonnance internationale et l’acception politique qu’on lui connaît aujourd’hui.

Rue Grandgagnage

5000 Namur