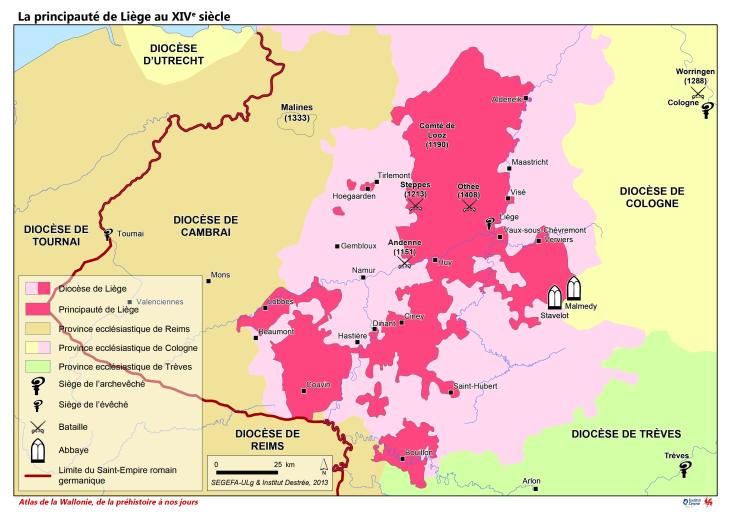

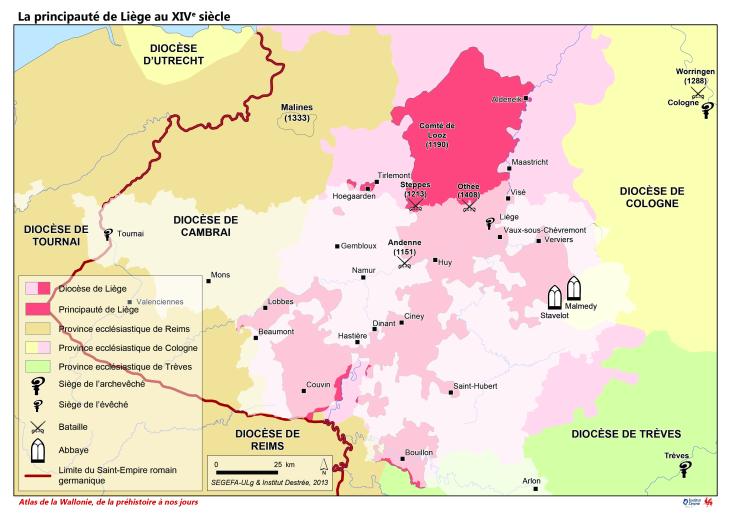

La principauté de Liège au XIVe siècle

La principauté épiscopale de Liège survit à la fin de l’Église impériale, jusqu’en 1795. C’est désormais le pape et non plus l’empereur qui intervient dans la désignation du prince-évêque. Du moins, le pape consacre-t-il souvent des choix dans lesquels interviennent les influences locales et internationales. La désignation du prince-évêque fait en effet l’objet de l’intérêt croissant des puissances voisines (le Brabant notamment) ou intéressées par le jeu des équilibres européens : France, Provinces-Unies, Espagne, Autriche, états allemands comme la Prusse ou la Bavière.

Sur le plan territorial, la principauté atteint ses limites définitives dans la deuxième moitié du XIVe siècle. En 1151, à la bataille d’Andenne, l’évêque Henri II de Leez s’est militairement imposé face au comte de Namur et est devenu le vrai seigneur de la vallée de la Meuse. Un demi-siècle plus tard, à Steppes, l’évêque Hugues de Pierrepont (ou Pierpont) aidé par les milices urbaines stoppe brutalement, par sa victoire sur le duc Henri Ier, la progression du Brabant vers l’est (1213). La défaite de Worringen (1288) affaiblit la principauté de Liège par rapport au Brabant. L’axe commercial Bruges-Cologne prend l’ascendant sur le courant de la Meuse.

Ayant placé le comte de Hainaut sous leur domination féodale depuis 1071-1076, les princes-évêques ne réaliseront ni l’incorporation spirituelle du Hainaut (qui va relever du diocèse de Cambrai), ni son incorporation temporelle : ils perdront définitivement son inféodation à la principauté à la suite de la bataille d’Othée (1408).

Élu depuis 1389, l’évêque Jean de Bavière avait l’ambition de réunir Hainaut, Hollande et Zélande, Brabant et Limbourg, ainsi que le Luxembourg à la principauté de Liège. Soutenu par l’empereur qui voulait reprendre des positions plus fermes au-delà du Rhin et craignait de voir des territoires germaniques tomber dans des mains françaises ou bourguignonnes, le prince-évêque espérait hériter en tant que l’oncle de Jacqueline de Bavière, l’épouse du duc de Brabant. Si la Hollande et la Zélande parurent tomber aisément dans l’escarcelle liégeoise (entre 1420 et 1425 seulement), l’intervention de Philippe le Bon et celle des États de Brabant enlevèrent aux princes-évêques de Liège tous leurs espoirs. En 1465 et 1467, le duc de Bourgogne libère Malines et le Brabant de toute juridiction liégeoise.

Promise à la principauté le jour où le comte de Looz ne laisserait pas d’héritier, seul le comté de Looz, fief de l’Église de Liège, fut encore annexé à la principauté en 1362 ; celle-ci atteignait alors ses contours géographiques définitifs.

Références

HPLg-41 ; HW04-113-114 ; LgBV ; LJGdlG48 ; Meuse-Rhin10-2 ; VuBrbt-166-167, 218

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)