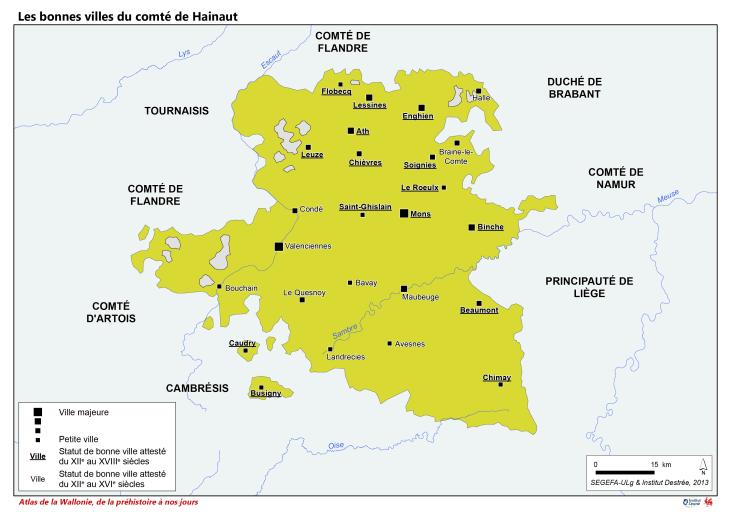

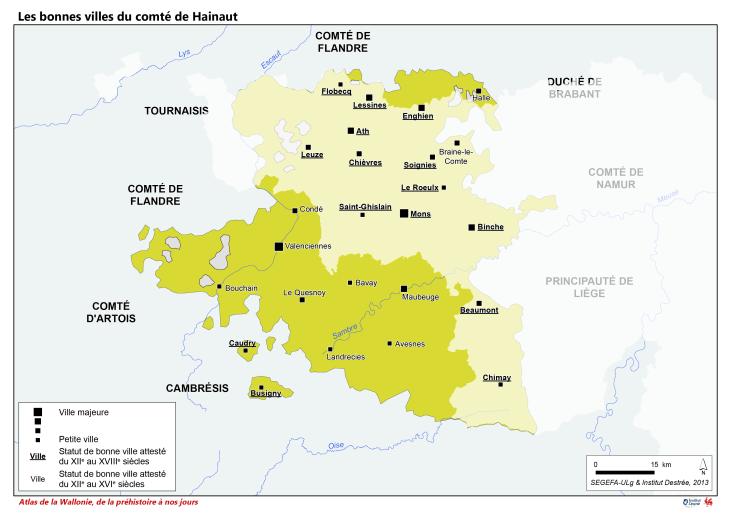

Les bonnes villes du comté de Hainaut

Vivant dans un relatif isolement par rapport aux réseaux commerciaux qui irriguent la Flandre et la principauté de Liège, le Hainaut ne compte guère de grandes villes. L’urbanisation s’intensifie au XIIe siècle pour des raisons multiples (démographique, de consolidation politique, mais surtout militaire). Valenciennes apparaît comme la seule grande ville à vocation économique. Mons est le centre politique, administratif et religieux ; c’est là que se réunissent les États provinciaux. Maubeuge peut être considérée comme la troisième ville d’une certaine importance. Toutes les autres cités sont surtout des villes frontières, destinées à assurer l’assise territoriale du comté, et d’une importance comparable à la grande majorité des autres bourgades européennes de l’époque (ZYLBERGELD). Ces « petites » villes ne manquent pas, placées dans une relation étroite avec leur immédiat hinterland campagnard.

Au tournant des XIVe et XVe siècles, le Hainaut compte vingt-deux « bonnes villes », soit – selon la définition de Maurice-A. Arnould – des localités correspondant à l’un ou l’autre critères suivants : fort essor économique et social, disposant de franchises, d’une autorité de justice, de murailles, d’une autonomie financière ou de droits politiques, voire un statut honorifique attribué par le prince. Dans l’ordre chronologique de leur apparition, il faut citer Bavay (époque romaine), Valenciennes (VIIe s.) et Mons (Xe s.), puis Binche (début XIIe s.).

L’étendue du comté de Hainaut connaîtra des modifications sensibles suite notamment aux guerres menées par Louis XIV. En conséquence, le nombre de « bonnes villes » tend à se réduire et, sous le régime autrichien (XVIIIe siècle), les États provinciaux du Hainaut ne comptent plus « que » treize « bonnes villes », chacune représentée par deux députés. Ils siègent à Mons aux côtés de dix échevins de la ville de Mons (distincte des « bonnes villes »), de six officiers permanents et de 25 membres du conseil de la ville, tous membres du Tiers-État. Viennent ensuite 17 représentants du clergé et autant de nobles qui peuvent justifier une « ancienneté » de minimum quatre générations. Assemblée nombreuse, dont la seule session annuelle est convoquée et révoquée par le gouvernement, les États provinciaux nommaient une députation permanente, présidée par un bailli entouré de 10 députés, 2 du clergé, 2 de la noblesse et 6 du tiers État (FAIDER).

Références

Ar73 ; DCM17; DCM20; DCM22 ; DCM24 ; Er35c; Faid55, 108-110 ; HW04-184 ; HW04-184b ; WPH01-219; Zyl166-186

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)

- Chartes et franchises (XIe – XIVe siècles)

- Application du droit de Nivelles et du droit de Liège au XIVe siècle