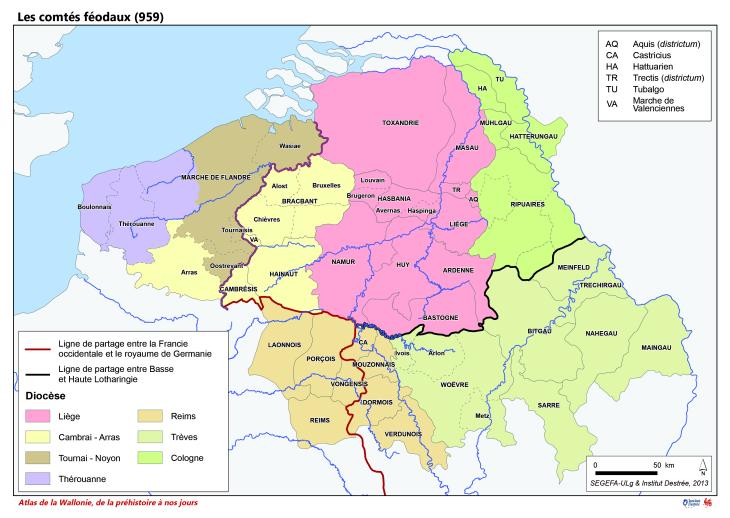

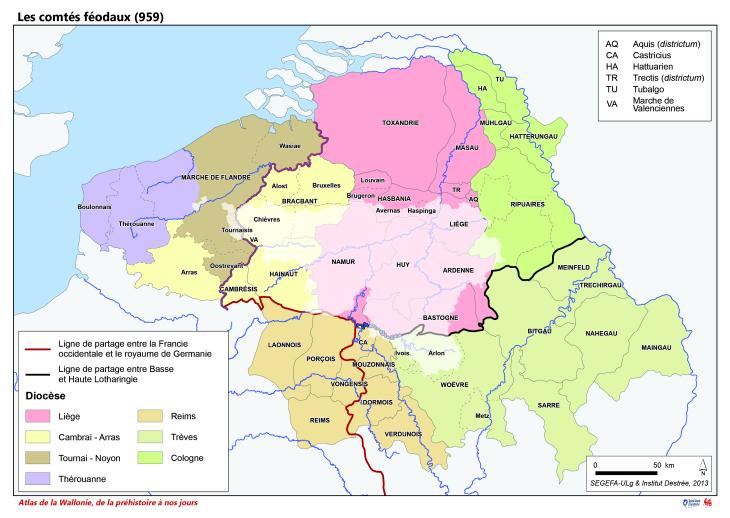

Les comtés féodaux (959)

Le traité de Meerssen ne fige pas le processus de décomposition de l’État carolingien. Plusieurs partages marquent encore la fin du IXe siècle et le début du Xe siècle, rendant cependant un statut à ce que l’on appelle la Lotharingie, qui, depuis 925, est un duché constitutif du royaume de Germanie. Les difficultés rencontrées pour gouverner cette contrée conduisent à sa division en deux parties, selon un axe est-ouest : dès 959, on parle de Basse et de Haute-Lotharingie, la première étant bientôt renommée Lothier et la seconde Lorraine. Sous cette appellation, les divisions ou les regroupements de comtés se poursuivent.

« C'est seulement au XIe siècle qu'en Wallonie le principe de l'hérédité de la charge comtale se généralise et que les comtés carolingiens sont purement et simplement appropriés par ceux, membres de la classe aristocratique, à qui le roi avait confié une mission publique. Les comtes vont donc tenter d'accumuler un grand nombre de charges, fiscs, avoueries, tonlieux, taxes, etc. pour se constituer un domaine personnel et une puissance territoriale ».

En fait, l’État carolingien « (…) donne naissance aux multiples entités territoriales, (et) ne s’arrête pas à ce niveau géopolitique. Les comtés ou pseudo-duchés, à leur tour, sont atteints par le même phénomène de contestation et de fractionnement. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, des seigneuries dites banales (ban signifie le pouvoir de commander et de punir) s’imposeront autour d’un château nouvellement construit, ou lorsqu’un membre de l’aristocratie, détenteur d’un domaine, usurpera les pouvoirs du roi, voire du comte. Incapable de réduire ces seigneurs, les princes – qui parfois l’étaient devenus quand leurs ancêtres s’étaient arrogés les pouvoirs d’un roi – établiront des rapports de féodalité, les biens des vassaux étant protégés en contrepartie du service militaire à cheval ».

Concernant la précision des frontières, elle reste relative, même si elle tend à s’améliorer ; on ne passera de la « frontière-zone » à la « frontière-ligne » qu’au XIIIe siècle.

Références

Ar69 ; GuerB ; Haspinga ; MoDic ; Nonn ; PhDHW ; RolCha ; VDKR ; www_cm0999_ard ; www_cm0999_cz ; www_cm0999_MA

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)