Les bonnes villes du Brabant

En Brabant comme ailleurs, les territoires réunis ne constituent un ensemble que par la seule personne du prince. Un accident ou une maladie peut rapidement faire disparaître une lente et laborieuse construction dynastique. Le prince bénéficie, par ailleurs, de l’effritement du pouvoir impérial pour diminuer son lien de subornation avec l’empire germanique, sans le faire disparaître. Les liens féodaux créés sur le plan « local » assurent l’autonomie de territoires qui deviennent de véritables petits États souverains, mais dont le devenir dépend souvent de l’état de santé – physique ou mentale – des dynastes.

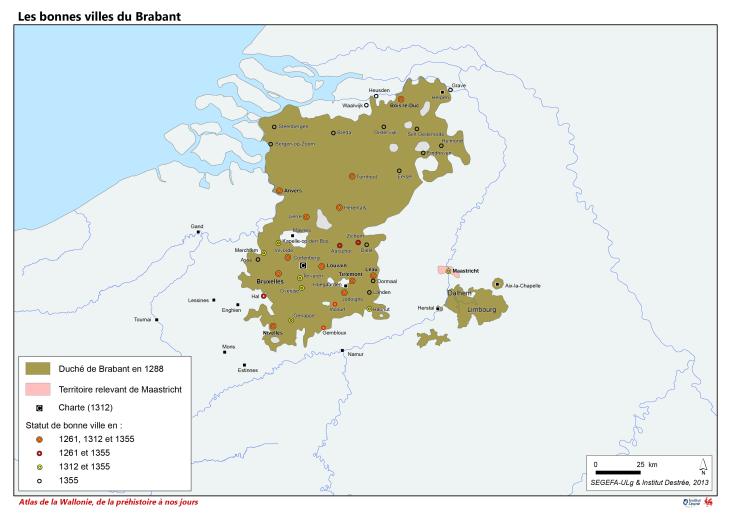

Aux XIIe et XIIIe siècles, quatre grandes villes s’imposent dans le duché de Brabant : Anvers, Bruxelles, Louvain, Bois-le-Duc. Entourée d’imposantes murailles, elles obtiennent la reconnaissance écrite de leurs droits et privilèges entre 1221 et 1234 et deviennent des interlocutrices privilégiées des ducs. Ceux-ci s’endettent régulièrement. Leurs grands besoins d’argent les obligent à l’égard des grands seigneurs. En 1312, pour régler les relations internes au pays, le duc Jean II de Brabant donne une constitution au duché en signant la Charte de Cortenberg. Les privilèges accordés précédemment sont confirmés par écrit et, surtout, un conseil de quatorze membres est créé. Composé de quatre chevaliers et de représentants des villes (4 pour Louvain, 3 pour Bruxelles, 1 pour Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont et Léau), ce conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la charte. Parmi les cosignataires figurent une quinzaine de villes libres (ou franches) qui, depuis 1261, ont conclu entre elles un traité d’amitié. Sept d’entre elles assurent le leadership, dans l’ordre de préséance, Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont, Nivelles et Léau. En 1313-1314, Maastricht se joindra à ces 17 « bonnes villes ».

Rapidement, les villes constatent le non-respect des dispositions contenues dans la charte et réagissent. Définissant avec précision comment le prince sera aidé financièrement et les privilèges perpétuels qu’il accorde, un traité est élaboré et consigné dans deux chartes établies en français (12 juillet 1314). Le premier des deux textes (relatifs aux dettes, impôts, etc.) est traduit en thiois et devient la « Charte flamande ». Le second n’est pas traduit et porte le nom de « Charte wallonne ». Forte de leur puissance financière, les villes restreignent les pouvoirs du prince et associent les abbayes et la noblesse à la gestion du Brabant.

Réellement opérationnel en 1332, le Conseil de Cortenberg eut maille à partir avec les ducs et fonctionna de manière intermittente. En 1355, une quarantaine de villes du duché se coalisent à nouveau, bientôt rejointes par les nobles : le duc Jean III n’a plus d’héritier mâle ; l’accession de Jeanne comme duchesse (en 1356) n’est autorisée que sous de strictes conditions contenues dans l’acte de Joyeuse Entrée (intégrité du territoire brabançon, reconnaissance des libertés et privilèges, règles de succession, règles pour l’organisation de l’État, etc.). Désormais, chaque nouveau prince devra prêter serment sur ce contrat qui limite drastiquement les pouvoirs ducaux. Avec l’Angleterre, le duché de Brabant figure parmi les rares pays à imposer des limites au pouvoir du prince. Le rôle des villes dans cette évolution est de première importance.

Ayant conservé son leadership historique pendant longtemps, Louvain (malgré l’implantation d’une université en 1425) est débordée par Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc. Cependant, sous les Bourguignons, c’est Malines qui a la faveur des princes. Restée constamment une enclave en cœur du Brabant, Malines doit devenir la capitale de la Bourgogne, voire des Pays-Bas habsbourgeois. En 1473, Malines est choisie pour recevoir la Chambre des comptes unifiée des Pays-Bas et un « parlement » faisant office de cour suprême. En 1477, à la mort soudaine de Charles le Téméraire, les États généraux présentèrent immédiatement à Marie de Bourgogne leurs revendications (« Grand privilège », 11 février) au premier rang desquelles figurait l’abolition du statut de Malines.

Références

ErCover ; VuBrbt69

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)

- Chartes et franchises (XIe – XIVe siècles)

- Application du droit de Nivelles et du droit de Liège au XIVe siècle