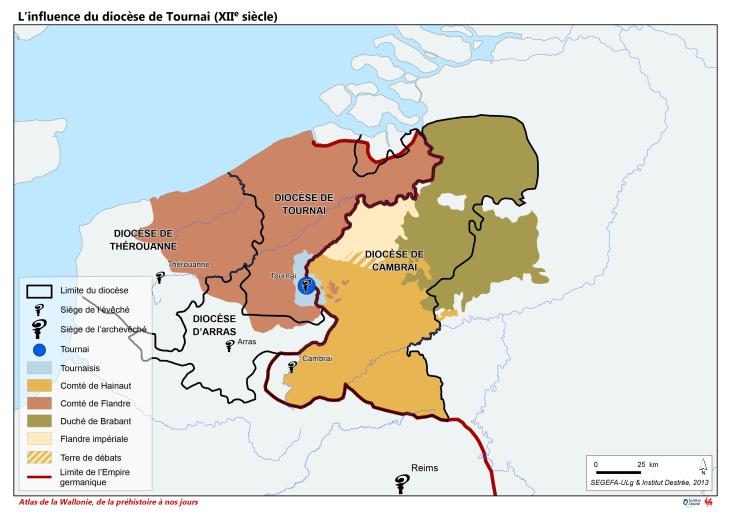

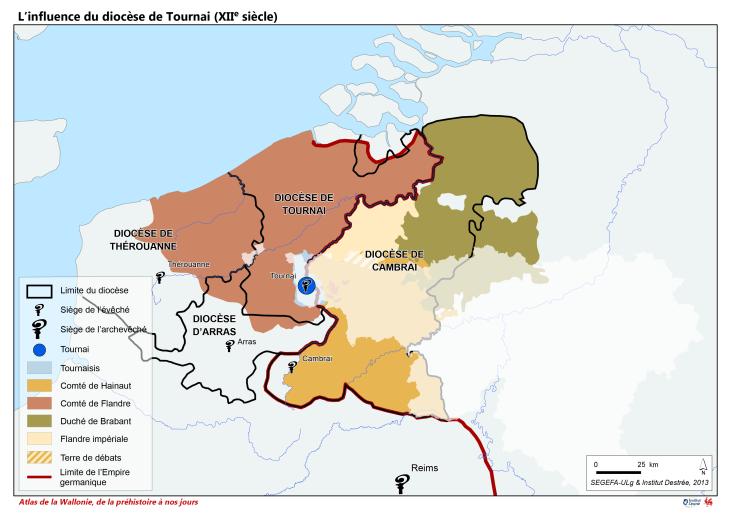

L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

Aux VIe et VIIe siècles, la première capitale du royaume des Francs est délaissée, tout en conservant son statut de siège ecclésiastique et, ainsi, une réelle autonomie. Ban de justice unique dépendant de l’Église, Tournai est fille de l’Église. Au VIIe siècle, saint Amand établit à Elnone une abbaye qui devient rapidement un centre de l’ordre bénédictin. Néanmoins, de 630 à 1146, le diocèse est rattaché à celui de Noyon dont il dépend et l’évêque est moins présent. En 1146 et jusqu’à la révision des diocèses de 1559, Tournai redevient un diocèse à part entière.

Retrouvant une nouvelle vie économique sous les Carolingiens, Tournai est placée sous la juridiction d’un comte (VIIIe-IXe siècles) ; ce fonctionnaire n’aura de cesse de s’affirmer face au pouvoir de l’évêque. Si les rivalités locales sont fortes, elles ne sont rien par rapport aux convoitises extérieures : le Traité de Verdun fixe Tournai dans la Francia occidentalis comme ses voisins, les comtes de Flandre, qui installent rapidement une châtellenie aux portes de la ville, dans le quartier du Bruille, appelé aussi Îlot flamand, sur la rive droite de l’Escaut. Ainsi, dès la fin du IXe siècle, on établit une distinction entre Tournai, la ville, et le Tournaisis, son immédiat hinterland.

Au IXe siècle, se constitue un chapitre (composé de 30 moines) auquel le roi confère des droits importants. C’est notamment le chapitre qui élit l’évêque, avant que celui-ci soit sacré par l’archevêque de Reims (pour le spirituel) et reçoive le temporel des mains du roi de France. Le choix de l’évêque de Tournai revêt donc une importance considérable dans la mesure où le chef de l’Église dispose d’une forte influence sur toutes les âmes dans son ressort. Comtes de Flandre, empereurs et rois de France ne cesseront de convoiter la cité scaldienne qui, entre 1150 et 1350, se jouera subtilement des uns et des autres pour s’affranchir de toute autorité, hormis celle du roi de France, son seul suzerain.

Du Xe siècle à 1795, la ville devra aussi compter sur « l’échevinage » responsable de l’administration et de la justice. Présidé par un avoué et un châtelain, cet organe composé de bourgeois devait prêter serment à l’évêque et au chapitre. Au XIIe siècle, la lutte contre la tutelle à l’égard de l’Église fait apparaître des jurés alliés des échevins. Les prévôts communaux deviennent omnipotents, surtout après l’octroi d’une charte en 1188. De Tournai, Henri Pirenne dira y voir « une sorte de république municipale, jouissant d’une autonomie et d’une indépendance presque égales à celles des villes libres de l’Empire ».

Références

Ar73 ; Child ; DCM17; DCM20; DCM22 ; DCM24 ; Er35c; HW04-184 ; HW04-184b ; WPH01-219

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- Chartes et franchises (XIe – XIVe siècles)

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Application du droit de Nivelles et du droit de Liège au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)