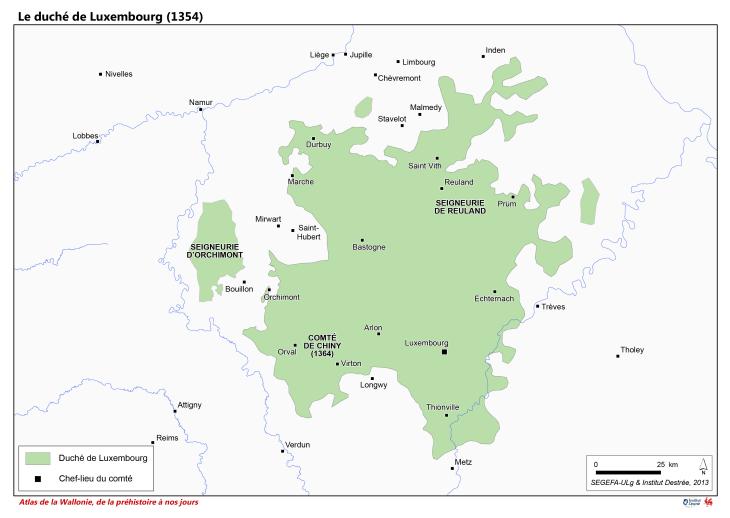

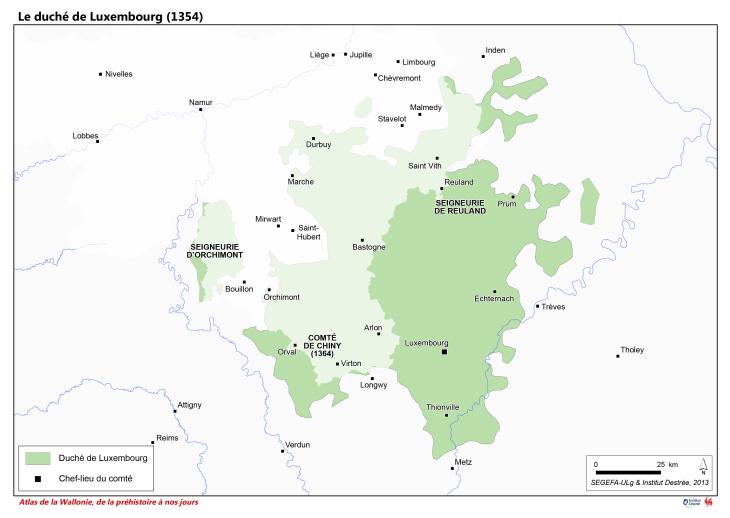

Le duché de Luxembourg (1354)

Réussissant de « bons » mariages pour ses enfants, à défaut de coiffer la couronne impériale, Jean l’Aveugle accorde de l’attention à ses terres luxembourgeoises qui s’agrandissent et se fortifient. Tout en créant la foire de Luxembourg (1340), il encourage l’activité économique dans ses frontières renforcées. Mais l’intérêt des princes à l’égard des terres d’entre Meuse et Moselle s’éteint avec lui (1346). Ses enfants et petits-enfants sont en effet davantage préoccupés par la succession impériale qui oppose les Wittelsbach, les Habsbourg et les Luxembourg.

Alors que le titulaire, Louis de Bavière, vit encore, Charles IV, fils de Jean l’Aveugle, est désigné empereur (1346). À peine couronné, il fait promulguer la Bulle d’or qui codifie désormais les élections impériales (1356) ; ce règlement restera en vigueur jusqu’à la disparition du Saint-Empire romain germanique le 6 août 1806. Il permet notamment à la maison de Luxembourg de conserver le titre impérial de manière quasi ininterrompue jusqu’en 1438. Le centre de l’empire se déplace alors vers l’est, Prague devenant le centre politique et culturel, et l’intérêt pour le comté de Luxembourg, érigé en duché au profit de Wenceslas Ier en 1354, devient secondaire. Néanmoins, devenu par mariage duc de Brabant, Wenceslas doit prêter le serment de respecter les libertés et privilèges de son nouveau duché. Il ramènera en Luxembourg cette procédure d’engagement du prince à l’égard de la noblesse et des villes. À cette date, la charge de sénéchal est créée ; elle deviendra héréditaire et donnera droit de présider les états provinciaux.

Sans gouvernail, le duché de Luxembourg est en proie aux luttes intestines et est particulièrement endetté quand Philippe le Bon en fait l’acquisition (traité de Hesdin 1441), avant de confirmer sa possession par les armes (1443). En l’absence des princes, les trois États ont pris progressivement de l’importance, assurant une continuité spécifiquement « luxembourgeoise », à forte coloration culturelle française. Avec les Bourguignons, l’ordre est rétabli et un système plus centralisateur et autoritaire écarte les villes et la noblesse du pouvoir.

Références

AzKG-94 ; DHGe14 ; ErCover ; Faid119-121 ; H67 ; HW04-112 ; TrauLxb86 ; TrauLxb86, 92, 119, 137, 142-145, 154, 167

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)

- Les cercles impériaux (1548)

- Le duché de Luxembourg