© Sofam

© Sofam

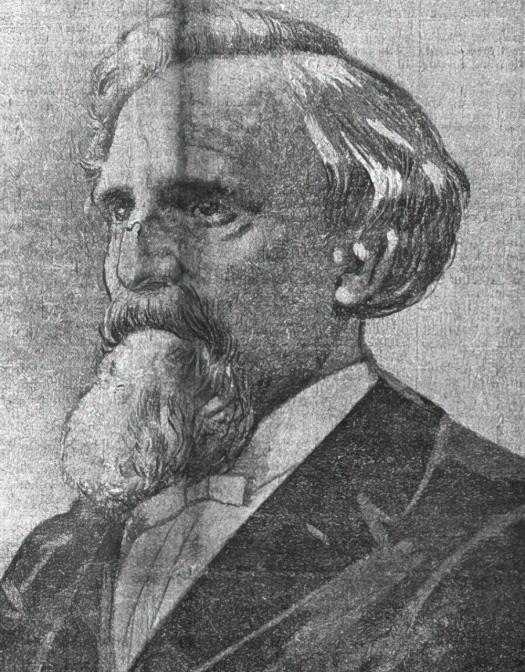

Denis Hector

Politique

Braine-le-Comte 20/04/1842, Ixelles 10/05/1913

En annonçant la disparition soudaine d’Hector Denis, « le savant député de Liège », en mai 1913, le journal Le Peuple rendait un hommage appuyé, dans le style de l’époque, sur toute sa première page, à celui qui était davantage qu’un parlementaire du POB : « (…) sociologue et philosophe de notre évolution contemporaine, il apparaît, héritier de Condorcet, comme le patriarche du plus sacré des apostolats, celui du relèvement social et de l’éducation populaire. Par-dessus les heurts et les antagonismes de notre milieu si profondément utilitariste, il a dressé le flambeau d’une morale laïque, autonome, positive et rationnelle, en dehors de toute spéculation théologique, délivrée de toute contrainte, réalisant avec Auguste Comte, la communion des âges, à travers le temps et les âmes dans l’esprit du libre examen, aboutissant à la conception vivante de la tolérance moderne, et s’efforçant de concilier sous l’influence de Proud’hon, l’épanouissement intégral de l’individu avec les nécessités et les obligations de l’intérêt supérieur de la communauté ». Libre penseur, sociologue, philosophe et homme politique, Hector Denis avait marqué son temps.

Diplômé de l’École moyenne de Braine-le-Comte (1861), docteur en Droit de l’Université libre de Bruxelles (1865), Hector Denis fait notamment la rencontre, durant ses études, de César de Paepe, d’Edmond Picard, d’Eugène Hins et de Guillaume de Greef. Les balbutiements de la Ière Internationale le captivent ; il figure parmi les organisateurs du congrès international des étudiants qui se déroule à Liège en 1865 et y est l’un des orateurs remarqués. Marqué par la philosophie positive, il poursuit des études scientifiques : en 1868, son doctorat en Sciences donne définitivement une dimension particulière à sa vision de la société. Condorcet, Auguste Comte et Proudhon seront ses références principales ; la synthèse de leurs idées marque toutes les initiatives d’Hector Denis.

Inscrit au Barreau de Bruxelles, l’avocat préfère la salle des cours de l’Université libre de Bruxelles au prétoire des tribunaux. Chargé du cours d’Économie politique (1878) et professeur extraordinaire (1879) à l’École polytechnique, il enseigne la Géographie à l’Institut Gatti de Gamond (1880), puis l’Économie politique aux cours publics de la ville de Bruxelles (1881). Son public, composé de jeunes filles ou d’ouvriers, correspond parfaitement à la philosophie politique d’un Hector Denis qui ne pouvait qu’être marqué par les événements du « printemps wallon de 1886 ». Quand le gouvernement catholique met en place une Commission du Travail destinée à faire la lumière sur les revendications ouvrières, Hector Denis est appelé à y siéger en tant que représentant du POB, formation politique créée quelques semaines plus tôt. Sa proposition visant à créer des Conseils de l’Industrie et du Travail sera reprise par ses adversaires politiques et se transformera en loi (1887). Quand sera créé le Conseil supérieur du Travail – chargé de remettre des avis au gouvernement –, Hector Denis en sera l’un des 48 membres, choisi comme sociologue par le gouvernement catholique (1892-1913).

Entre-temps, il avait été nommé professeur à l’Université libre de Bruxelles (1888-1912), avant d’être désigné au rectorat de cette université le 15 juin 1892. Mais deux ans plus tard, il donne sa démission pour protester contre la suspension des cours d’Élisée Reclus. Dès lors, il contribue à l’émergence de l’Université nouvelle. Il devient, par ailleurs, le président du Comité international de la Libre pensée.

Dans le même temps, le débat politique se focalise depuis plusieurs années sur la réforme électorale. Dans de nombreux articles qu’il publie dans des journaux d’opinion, comme La Rive Gauche (1865), La Liberté (1865-1872) et La Réforme surtout (1885-1890), rejetant les doctrines collectivistes, Hector Denis tente de réaliser la synthèse politique d’une forme de socialisme romantique et de libéralisme progressiste. Quand il lui est proposé de prendre la tête d’une liste de cartel, réunissant les socialistes et les libéraux liégeois (les « radicaux-socialistes-unis »), Hector Denis ne peut dès lors qu’accepter, même si le mode de scrutin où il est convié ne rencontre pas sa satisfaction : défenseur du suffrage universel pur et simple, Hector Denis doit se contenter d’une mesure intermédiaire, adoptée l’année précédente, le suffrage universel masculin, tempéré par le vote plural, dans un système majoritaire.

Élu à Liège de façon triomphale en octobre 1894, Hector Denis fait ainsi partie des 28 tout premiers députés du POB, tous représentants des seuls arrondissements wallons. S’ouvrait ainsi une carrière parlementaire féconde puisqu’il sera régulièrement reconduit dans son mandat, jusqu’à son décès, en 1913, toujours à Liège et sur la liste du POB. Après la rupture du cartel entre socialistes et libéraux, la fédération liégeoise du POB avait décidé, en 1900, de l’exonérer du poll interne et de toujours le présenter comme tête de liste. Le député Denis prend une part active dans les travaux de la Chambre, même si son parti semble voué à une opposition éternelle. S’il n’eut jamais la satisfaction d’une loi adoptée sous son nom, Hector Denis peut constater que ses idées, reprises et quelque peu transformées par les catholiques, avancent et changent progressivement la société.

En 1896, le député Denis dépose une proposition visant à créer un service de chèques et virements postaux sur le modèle autrichien : la Caisse d’épargne aurait tenu les comptes ; peu écouté, il modifie son projet en 1903 et 1906, acceptant les modèles suisse et allemand qui confient le service à la poste ; le ministre Levie fera voter une loi en 1913. Son attention permanente pour l’émancipation de la femme l’avait conduit, dès 1895, avec Célestin Demblon, à revendiquer une égalité de statut dans tous les domaines, notamment par l’octroi du droit de vote. Quant au suffrage universel pur et simple, il ne cessera de le défendre et de le réclamer, jusqu’à l’une de ses dernières interventions à la Chambre, le 7 février 1913.

Choisi par Ernest Solvay comme l’un des trois directeurs scientifiques de l’Institut des Sciences sociales (1897-1902), membre de l’Académie (1895-1913), il a poursuivi un travail scientifique de longue haleine, marqué par son Atlas statistique, consacré aux phénomènes économiques en Belgique, entamé en 1880 et qui fonde la statistique du travail en Belgique. Membre de l’Institut international de Statistique (1886), il laisse une Histoire des Systèmes économiques et socialistes inachevée et de nombreux travaux sur la crise industrielle, l’impôt sur le revenu, ainsi que sur l’organisation du suffrage universel (en 1892). « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir » était sa devise.

Sources

Jules LEKEU, Hector Denis, dans Le Peuple, 11 mai 1913, p. 1 ; cfr aussi Le Peuple, 11 mai 1913, p. 1-3 ; Le Peuple, 20 novembre 1913 p. 1 ; L’Écho des Étudiants (de Bruxelles), 17 octobre 1912

Arm. JULIN revu par B. S. CHLEPNER, dans Biographie nationale, t. 29, col. 542-550

Célestin DEMBLON, Les hommes du jour, 2e série, n°7

Jean-Luc DE PAEPE, La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 143-144

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1969, Erasmus, Gand, 1969, p. 102