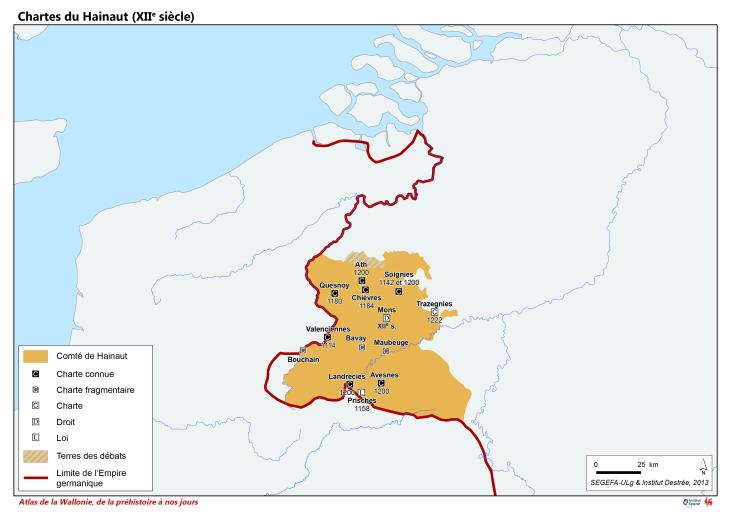

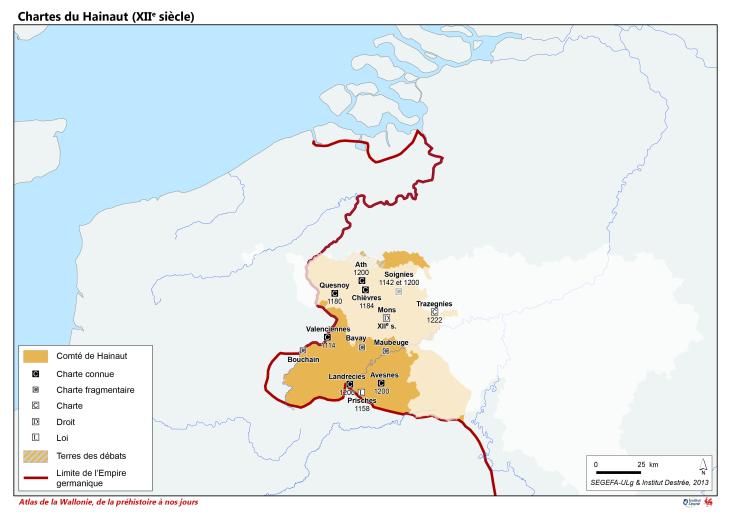

Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

Le besoin de consigner par écrit certains aspects de la coutume conduit à la rédaction de deux chartes (une dite féodale, l’autre pénale), résultat d’une négociation et d’une convention entre Baudouin VI et ses grands vassaux (1200) : des limites sont établies à la vengeance et des rudiments de justice sont introduits. En 1323, « les coutumes et ordonnances du Hainaut » complètent les dispositions de 1200 et codifient les coutumes traditionnellement admises en matières civiles, pénales et administratives. D’autres textes suivent, apportant les précisions nécessaires pour lutter contre les abus (comme la charte d’Aubert en 1391) ou préciser le rôle des États (la charte de 1410). Répondant à la demande de Charles Quint de réduire les particularismes et de codifier davantage par écrit, les États du Hainaut feront adopter une nouvelle charte provinciale en 1534 ; et une dernière révision date de 1619. Cet effort de codification ne couvre pas tout le droit du Hainaut.

À côté de ces « chartes générales » qui fondent progressivement le droit « provincial », il existe des chartes dites locales accordant des privilèges. Dans le comté de Hainaut, le premier texte de ce type a été octroyé à Valenciennes par Baudouin III qui recommande à tous ses seigneurs et échevins de s’en inspirer (charte de Valenciennes de 1114). Comme chef-lieu, Mons ne paraît pas disposer d’une charte de privilèges mais son administration même sert néanmoins à définir le « sens du droit » auquel nombre d’échevinages se réfèrent. À leurs côtés, Chimay, Binche, Lessines et Le Roeulx développent leur propre usage, mais au rayonnement restreint (CAUCHIES).

En Hainaut, les chartes furent nombreuses car octroyées avec générosité par les princes. Certains textes ont été retrouvés et sont attribuables à une localité et à une date. Pour d’autres, on ne dispose que de fragments, parfois très minimes (ZYLBERGELD). En 1158, la loi de Prisches est octroyée par Nicolas d’Avesnes (1158). Cette loi accorde aux habitants de cette localité (à l’ouest d’Avesnes) un affranchissement total, une exemption de cens et la possibilité d’acquérir des terres à quiconque jure « la Paix ». Pour attirer des cultivateurs sur ses terres, le seigneur établit ainsi un lien contractuel. Il cherche à retenir « ses » gens tentés par la ville et à attirer des étrangers. L’administration obéit progressivement à des règles et acquiert un caractère que l’on pourrait qualifier de pré-démocratique. La charte de Chièvres est l’un des tout premiers documents rédigés en français (langue d’oïl).

Références

Cauc-10 ; VuBrbt-76-77 ; Zyl-166

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- Chartes et franchises (XIe – XIVe siècles)

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

- Application du droit de Nivelles et du droit de Liège au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)