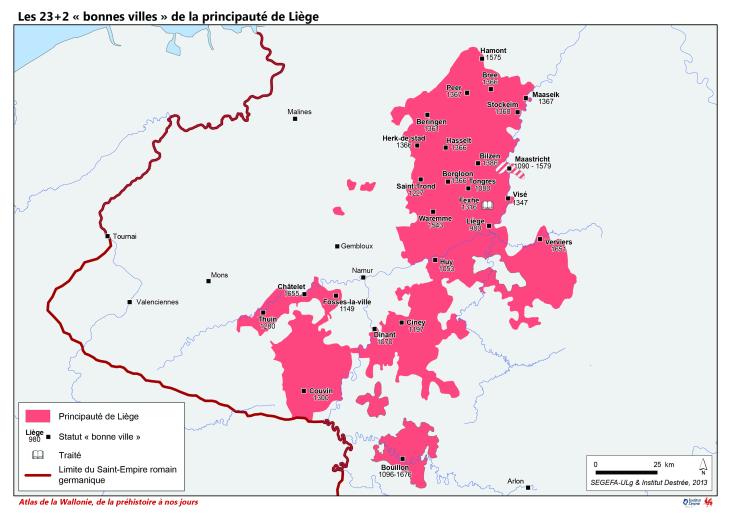

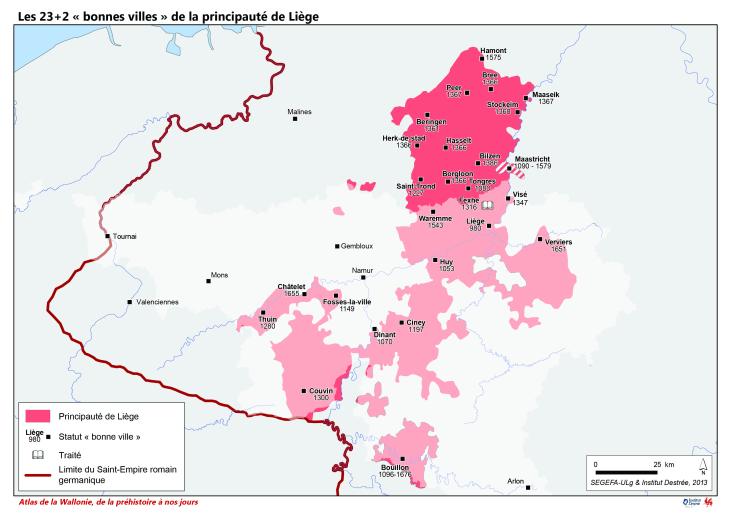

Les 23 +2 « bonnes villes » de la principauté de Liège

Si l’évêque Gérard de Cambrai pouvait encore se permettre, en 1036, de considérer que la société se partageait entre trois catégories (genus humanum ab initio trifariam divisum est, in oratoribus, agricultoribus, pugnatoribus), deux siècles plus tard une nouvelle catégorie a émergé : à côté des oratores, bellatores et aratores, les gens des villes (burgenses) sont devenus une composante essentielle de la société occidentale (GENICOT), où ils ont acquis un statut. Dès le XIIe siècle, il existe des villes franches au sein de la principauté et le principe des trois états est déjà attesté ; par ailleurs, le droit de mainmorte est supprimé en 1123.

Avec leur propre administration locale, les « Communes » possèdent chacune leur droit urbain, leur jus civile, leur magistrat particulier, leur sceau, parfois leurs milices, tous les éléments caractéristiques de l’émancipation des villes au moyen âge. En raison de leur importance, certaines de ces villes obtiennent le droit d’être associées à la direction de la principauté et reçoivent le titre de « bonne ville ». Sur le modèle de Liège, chacune dispose de deux bourgmestres et d’un Conseil désignés annuellement, et reçoit le droit de ceindre le périmètre urbain de murailles. Dans l’organisation politique de la principauté, le titre de bonne ville procure surtout le droit de participer au pouvoir législatif et exécutif aux côtés du prince-évêque. La cité de Liège dispose d’un collège de 14 échevins non seulement tribunal de la cité, mais aussi Cour d’appel des échevinages des autres villes principautaires.

Très tôt, le pays de Liège a été considéré comme « un État parlementaire et représentatif » (KURTH), où les habitants étaient libres et protégés. Depuis la charte fameuse, octroyée par Albert de Cuyck en 1198, ceux-ci bénéficient d’une vraie garantie de leurs droits qui est confirmée et consacrée par la Paix de Fexhe (signée le 18 juin 1316). Et, en 1373, les « quatre paix des vingt-deux » élargissent encore les dispositions précédentes, quand est créé le Tribunal des XXII, Conseil d’État avant la lettre. Les premières bonnes villes y obtiennent au moins un membre (4 pour Liège, 2 pour Huy et Dinant, 1 pour Tongres, Saint-Trond, Fosses, Thuin, Looz et Hasselt), mais surtout la majorité, à côté des nobles (4) et du clergé (4). Avec ses membres élus, le Tribunal des XXII aura à veiller au maintien des droits de tous et à l’application stricte de la Paix de Fexhe.

En 1651, Verviers est la XXIIIe et dernière ville admise au rang de Bonne Ville. Un ordre de préséance est régulièrement mis en évidence pour « classer » ces 23 bonnes villes. Cet ordre ne correspond pas à la chronologie (difficile à établir) de l’octroi du titre. Deux villes – Maastricht et Bouillon – perdent leur titre de bonne ville lorsqu’elles sortent de la principauté de Liège. Le terme de « cité » est réservé à Liège, titre honorifique réservé aux villes antiques et épiscopales.

Références

Faid-131 ; Geni13-109 ; Han-35 ; RouNa-206

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Contenus liés

Atlas historique

- La principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy (IXe siècle)

- Émergence du comté de Hainaut : le pagus confié aux Régnier (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut : de ses origines à son expansion maximale

- Les comtés au temps du traité de Meerssen (870)

- Le pagus Bracbantiensis et le pagus Hasbania (IXe siècle)

- Le comté de Hainaut placé sous suzeraineté germanique pour plusieurs siècles (Xe siècle)

- Les comtés féodaux (959)

- Espace mosello-mosan confié à Sigefroid (959)

- Le comté de Namur aux IXe et Xe siècles

- Le comté de Louvain au Xe siècle

- Liège sous Notger, évêque et prince (972-1008)

- La fin des Régnier (998-1051)

- Réunion des comtés de Flandre et de Hainaut sous la couronne de Baudouin VI et de Richilde (1067-1070)

- Le Hainaut, fief de l’Église de Liège (fin du XIe siècle)

- Le comté de Namur au XIe siècle (1093)

- Les biens vendus de Godefroy de Bouillon (1095)

- Bouillon en croisade (1095-1100)

- Le comté de Brabant en 1106

- Le comté de Louvain en 1013

- Le droit de Namur (XIIe siècle)

- Possessions de la maison de Luxembourg en 1139

- L’influence du diocèse de Tournai (XIIe siècle)

- Chartes du Hainaut (XIIe siècle)

- Le droit de Beaumont dans le comté/duché de Luxembourg (XIIe – XVIIIe siècles)

- Le comté de Namur au XIIe siècle

- Le Hainaut sous les Baudouin (1098-1195)

- Le comté de Namur du XIIIe au XVe siècles

- Le comté de Hainaut au lendemain du traité d’Arras (1191-1206)

- Le duché de Brabant en 1213

- Le comté de Luxembourg en 1281

- Le duché de Brabant en 1288

- Le comté de Limbourg (XIe siècle)

- Le duché de Limbourg (XIIe - XIIIe siècles)

- Le duché de Limbourg après Worringen (1288-)

- Le comté de Hainaut à l’heure de la querelle des Avesnes et des Dampierre (XIIIe – XIVe siècles)

- Les bonnes villes du Brabant

- Le comté de Hainaut au XIVe siècle

- La principauté abbatiale de Saint-Hubert (XIVe siècle)

- Le duché de Luxembourg (1354)

- La principauté de Liège au XIVe siècle

- Le comté de Hainaut aux XIVe et XVe siècles

- Le duché de Brabant à la veille de 1406

- Les bonnes villes du comté de Hainaut

- Les bonnes villes du duché de Luxembourg (XVe siècle)

- Tournai et le Tournaisis (1188-1513)

- Chartes et franchises (XIe – XIVe siècles)

- Application du droit de Nivelles et du droit de Liège au XIVe siècle

- Les États généraux des Pays-Bas espagnols et des Provinces-Unies (1630)